Page 90 - 2023年第54卷第3期

P. 90

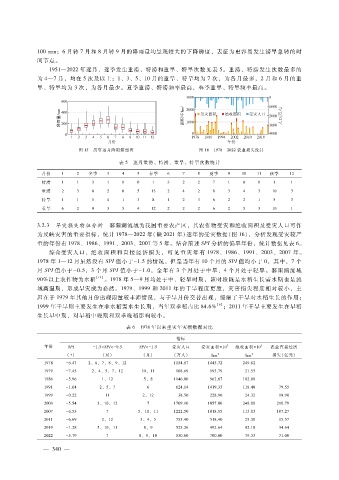

100mm;6月转 7月和 8月转 9月的降雨量均呈现较大的下降梯度,表征为更容易发生涝旱急转的时

间节点。

1951—2022年逐月、逐季发生重涝、特涝和重旱、特旱次数见表 5。重涝、特涝发生次数最多的

为 4—7月,均在 5次及以上;1、3、5、10月的重旱、特旱均为 7次,为各月最多,2月和 6月的重

旱、特旱均为 3次,为各月最少。夏季重涝、特涝频率最高,春季重旱、特旱频率最高。

图 15 历年逐月降雨箱型图 图 16 1978—2022农业损失统计

表 5 逐月重涝、特涝、重旱、特旱次数统计

月份 1 2 冬季 3 4 5 春季 6 7 8 夏季 9 10 11 秋季 12

特涝 1 1 3 1 0 0 1 3 2 2 7 1 0 0 1 1

重涝 2 3 8 2 6 5 13 2 4 2 8 3 4 3 10 3

特旱 1 1 5 4 1 3 8 1 2 3 6 2 2 1 5 3

重旱 6 2 9 3 5 4 12 2 2 2 6 2 5 3 10 1

3.2.3 旱灾损失特征分析 鄱阳湖流域为我国重要农产区,其农作物受灾和绝收面积及受灾人口可作

为反映灾害的重要指标,统计 1978—2022年(缺 2021年)逐年的受灾数据(图 16),分析发现受灾较严

重的年份有 1978、1986、1991、2003、2007等 5年。结合前述 SPI分析的偏旱年份,统计数据见表 6。

综合受灾人口、绝 收 面 积 和 直 接 经 济 损 失,可 见 重 灾 年 有 1978、1986、1991、2003、2007年。

1978年 1—12月虽然没有 SPI值小于- 1.5的情况,但是当年有 10个月的 SPI值均小于 0,其中,7个

月 SPI值小于 - 0.5 ,3个月 SPI值小于 - 1.0 ,全年有 3个月处于中旱、4个月处于轻旱。鄱阳湖流域

90%以上农作物为水稻 [14] 。1978年 5—9月均处于中、轻旱时期,该时段既是水稻生长需水期也是流

域高温期,形成旱灾成为必然。1979、1999和 2011年的干旱程度更胜,灾害损失程度相对较小,主

因在于 1979年其他月份出现雨量较丰沛情况,与干旱月份交替出现,缓解了干旱对水稻生长的作用;

1999年干旱则主要发生在非水稻需水生长期,当年双季稻占比 84.6% [6] ;2011年干旱主要发生在早稻

生长早中期,对早稻中晚期和双季晚稻影响较小。

表 6 1978年以来重灾年灾损数据对比

指标

年份 SPI - 1.5< SPI< - 0.5 SPI< - 1.5 受灾人口 受灾面积× 10 3 绝收面积× 10 3 农业直接经济

( + ) (月) (月) (万人) ?hm 2 ?hm 2 损失(亿元)

1978 - 6.47 2、6、7、8、9、12 1154.87 1445.72 249.82

1979 - 7.45 2 、4、5、7、12 10、11 108.69 193.79 21.53

1986 - 5.96 1、12 5、8 1146.00 962.67 102.00

1991 - 1.64 2、5、7 6 624.14 1419.33 118.48 79.55

1999 - 0.22 11 2、12 38.50 228.90 24.32 19.90

2003 - 5.54 3 、10、12 7 1709.10 1057.00 248.00 210.79

2007 - 6.53 7 5、10、11 1222.50 1018.95 113.03 107.27

2011 - 6.69 2、12 3、4、5 755.40 518.40 25.30 15.57

2019 - 1.28 5 、10、11 8、9 523.26 492.64 92.18 34.64

2022 - 5.79 7 8、9、10 530.60 700.00 79.33 71.00

— 3 4 —

0