Page 86 - 2024年第55卷第4期

P. 86

土等材料对妨碍、影响底栖生物生长、繁殖的底质进行覆盖的方法,施工方法和原位覆盖比较接近。

“清除” 也就是将不利底栖生物生长的底泥从水底去除的方法,措施与环保疏浚比较接近。而 “置

换” 则是先清除对底栖生物栖息产生影响的底质,然后换入其他适合于生物的底质材料的方法,是清

除与回填两个措施的综合应用。对于生物性 “损坏” 的修复中使用 “清除” 的施工方法,一般称为

“生态清淤”。与 “回填” 在湿地带、滨水带修复中经常使用不同,为了底栖生物生长、繁殖而对底

泥进行生态清淤的实施实例比较少。

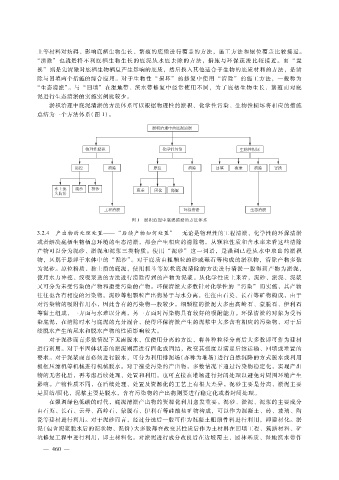

淤积治理中底泥清淤的方法体系可以根据物理性的淤积、化学性污染、生物性损坏将相应的措施

总结为一个方法体系(图 1)。

图 1 淤积治理中底泥清淤的方法体系

3.2.4 产出物的处理处置——— “后续产物如何处置” 无论是物理性的工程清淤、化学性的环保清淤

或者解决底栖生物栖息环境的生态清淤,都会产生相应的清除物。从颗粒性质和含水率来看这些清除

产物可以分为泥砂、淤泥和泥浆三类物质。使用 “泥砂” 这一词语,是强调已经从水中取出的淤积

物,区别于悬浮于水体中的 “泥沙”。对于底质由粗颗粒的砂或砾石等构成的淤积物,清除产物多数

为泥砂。原位粉质、黏土质的底泥,使用抓斗等原状底泥清除的方法进行清淤一般得到产物为淤泥,

使用水力冲挖、绞吸泵送的方法进行清除得到的产物为泥浆。从化学性质上来看,泥砂、淤泥、泥浆

又可分为未受污染的产物和遭受污染的产物。环保清淤大多数针对化学性的 “污染” 而实施,其产物

往往也含有相应的污染物。泥砂等粗颗粒产出物易于与水分离,往往由石英、长石等矿物构成,由于

对污染物的吸附作用小,因此含有的污染物一般较少。细颗粒的淤泥大多由高岭石、蒙脱石、伊利石

等黏土组成,一方面与水难以分离,另一方面对污染物具有较好的吸附能力。环保清淤的对象为受污

染底泥,在清除时水与底泥的充分混合,使得环保清淤产生的泥浆中大多含有相应的污染物,对于后

续脱水产生的尾水和脱水产物的性质影响较大。

对于泥砂而言多数情况下无需脱水,仅使用分离的方法,将各种粒径分离后大多数即可作为建材

进行利用。对于半固体状态的淤泥则需进行固化或固结,改变其强度以满足后续运输、回填或堆置的

要求。对于泥浆而言必须进行脱水,可分为利用排泥场(亦称为堆场)进行自然沉降的方式脱水或利用

板框压滤机等机械进行机械脱水。对于遭受污染的产出物,多数情况下通过污染物稳定化,实现产出

物的无害化后,再考虑后续处理、处置和利用。也可直接在堆场进行封闭处理以避免对周围环境产生

影响。产物性质不同,在后续处理、处置及资源化的工艺上有很大差异。泥砂主要是分离,淤泥主要

是固结?固化,泥浆主要是脱水,含有污染物的产出物则要进行稳定化或者封闭处理。

在强调绿色低碳的时代,底泥清淤产出物的资源化利用愈发重要。泥砂、淤泥、泥浆的主要成分

由石英、长石、云母、高岭石、蒙脱石、伊利石等硅酸盐矿物构成,可以作为混凝土、砖、玻璃、陶

瓷等建材进行利用。对于泥砂而言,经过分选后一般可作为混凝土粗细骨料进行利用,即建材化。淤

泥(包含泥浆脱水后的泥状物、泥饼)大多数都在改变其性质后作为土材料在回填工程、筑路材料、矿

坑修复工程中进行利用,即土材料化。对淤泥进行成分改良后在边坡覆土、园林基质、湿地滨水带作

— 4 6 —

0