Page 8 - 2025年第56卷第6期

P. 8

恢复、植树造林、植被覆盖、梯田、淤地坝等,研究结果也表明提高植被覆盖度的减沙效益是显

著的 [15-17] 。

2.2.2 数据的可靠性分析 为了有效地收集数据,需要对这些文献的研究目的、研究方法、研究结果

进行详细分析,本研究从研究区域、试验情景设置、试验数据质量三个方面设置文献筛选标准:首

先,文献的研究区域是黄河中游或者黄河中游范围内的小流域;第二,试验研究的是单次降雨条件下

自然恢复、植树造林、退耕种草中至少一种措施的水土保持效果,并且试验合理设置了对照组与试验

组,试验至少重复三次;第三,在文献正文或附录中应包括试验组和对照组的地表产流或入渗或产沙

的过程值或平均值。最终筛选出符合要求的文献 1165 篇(受篇幅限制,未全部列入本文参考文献),其

中 CNKI 981 篇,WOS 184 篇。

本研究从文献中提取了各个试验的经纬度、坡度、土壤类型、降雨强度、降雨历时、水土保持措

施类型、样地面积、试验次数、入渗率、地表产流量、土壤流失量等数据,然后按照式(1)—(3)计算

得到各个试验的地表产流模数、平均入渗率和侵蚀模数。

W

ARR = (1)

A∙T

n

( fp i ∙t i )

∑ i = 1

AIR = (2)

n

∑ i = 1 i t

S

SEM = (3)

A∙T

式中:ARR为地表产流模数,L∙m ∙min ;AIR为平均入渗率,mm∙min ;SEM为侵蚀模数,g∙m ∙min ;

-2

-1

-1

-1

-2

W 为 地 表 产 流 总 量 , L; A 为 样 地 面 积 , m ; T 为 降 雨 历 时 , min; fp 为 第 i 次 测 量 时 的 入 渗 率 ,

2

i

mm∙min ;t 为第 i 次与第 i-1 次测量的时间间隔;S 为土壤流失总量,g。

-1

i

最终整理成包含 357 个地表产流模数数据、345 个侵蚀模数数据、387 个平均入渗率数据的数据

集,数据集覆盖自然恢复、植树造林、退耕种草三类水土保持措施,自然恢复按照恢复年限进一步分

为 <30、 30 ~ 60、 >60 a 3 个 亚 组 , 植 树 造 林 和 退 耕 种 草 按 照 植 被 覆 盖 度 进 一 步 分 为 <30%、 30% ~

60%、>60% 3 个亚组。

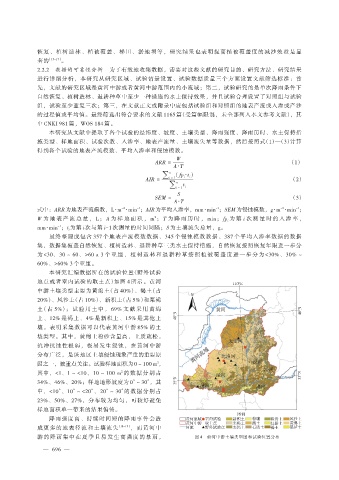

本研究汇编数据所在的试验位置(野外试验

地点或者室内试验的取土点)如图 4 所示。黄河

中游土壤类型主要为黄绵土(占 40%)、褐土(占

20%)、风沙土(占 10%)、新积土(占 5%)和栗褐

土(占 5%); 试 验 用 土 中 , 69% 文 献 采 用 黄 绵

土、12% 是褐土、4% 是新积土、15% 是其他土

壤。表明采集数据可以代表黄河中游 85% 的土

壤类型。其中,黄绵土粉砂含量高,土质疏松,

抗冲抗蚀性极弱,极易发生侵蚀,在黄河中游

分布广泛,是该地区土壤侵蚀现象严重的重要原

因之一,被重点关注。试验样地面积为 0 ~ 100 m ,

2

其中,<1、1 ~ <10、 10 ~ 100 m 的 数 据 分 别 占

2

34%、46%、20%;样地地形坡度为 0° ~ 30°,其

中,<10°、10° ~ <20°、20° ~ 30°的数据分别占

23%、50%、27%,分布较为均匀,可较好避免

样地面积单一带来的结果偏倚。

降雨强度高、持续时间短的降雨事件会造

成更多的地表径流和土壤流失 [18-19] ,而黄河中

游 的 降 雨 集 中 在 夏 季 且 易 发 生 高 强 度 的 暴 雨 , 图 4 黄河中游土壤类型图和试验位置分布

— 696 —