Page 127 - 水利学报2021年第52卷第6期

P. 127

动至太浦河与 4 条支流交汇形成的节点,随后一部分油粒子沿太浦河继续向下游运动,另一部分油粒

子沿支流 2 运动。此时,支流 1、支流 3 和支流 4 均为入流河道,太浦河及支流 2 为出流河道,两条河

3

3

道的油粒子数量分别为 1683 个和 114 个,流量分别为 297.3 m /s 和 20.3 m /s。由此可见,出流河道油

粒子数量与其流量大小成正比,说明流向因子判断法能够以出流河道流量为权重,正确模拟油粒子

在河网水系的迁移和分配过程。

对于复杂河网水系,由于其河流宽度普遍比较狭窄,加之油膜在溢油初始阶段的机械扩展速度

较快,可以在溢油后的较短时间内沿河宽方向扩散均匀,因此,油粒子沿出流河道的漂移数量与出

流河道宽度成正比,即出流河道宽度越大,向该河道漂移的油粒子数量越多。此外,出流河道流速

大小也是影响油粒子漂移方向的关键因素,即出流河道流速越大,油粒子向该河道漂移的概率越

高。同时,河网地区各河道水深通常相差不大。因此,综合考虑油粒子流向概率与河宽、流速及水

深的关系,以出流河道流量为权重判断油粒子流向的方法是合理的。

目前,油粒子模型在河流溢油污染模拟中开展了一些应用研究 [20] ,取得了较好的预测效果,但

是在油粒子漂移方向判断上,其与现有应用于海洋、海岸等开敞水域的油粒子模型并无本质区别,

也是基于二维或三维水动力模型的流场预测结果,按照对流方程计算其漂移轨迹,仍然无法应用于

众多河流交汇形成的复杂河网水系,使油粒子模型的应用场景受到一定限制。本研究通过定义出流

河道流向因子及其判断区间,在流向概率与流量大小间建立联系,从实际预测效果来看,较好地解

决了一维河网水动力模型预测结果无法决定油粒子漂移方向的问题。

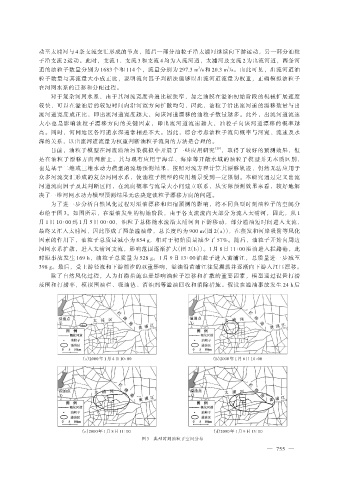

为了进一步分析自然风化过程对溢油漂移和归宿预测的影响,将不同典型时刻油粒子的空间分

布绘于图 3。如图所示,在溢油发生的初始阶段,由于各支流流向大部分为流入太浦河,因此,从 1

月 1 日 10∶00 到 1 月 5 日 00∶00,油粒子总体随水流沿太浦河向下游移动,部分溢油短时间进入支流,

最终又汇入太浦河,因此形成了两条溢油带,总长度约为 900 m(图 2(a)),在蒸发和河岸吸附等风化

因素的作用下,油粒子总质量减小为 854 g,相对于初始质量减少了 57%。随后,油粒子开始向周边

河网水系扩散,进入太浦河支流,影响范围逐渐扩大(图 2(b))。1 月 8 日 11∶00 溢油进入拦路港,此

时距事故发生 169 h,油粒子总质量为 528 g。1 月 9 日 13∶00 油粒子进入黄浦江,总质量进一步减至

398 g。最后,受上游径流和下游潮汐的双重影响,溢油沿黄浦江往复震荡并逐渐向下游入江口漂移。

除了自然风化过程,人为打捞措施也是影响油粒子漂移和扩散的重要因素,模型通过设置打捞

范围和打捞率,模拟围油栏、吸油毡、消油剂等溢油回收和消除措施。假设在溢油事故发生 24 h 后

(a)2000 年 1 月 4 日 10∶00 (b)2000 年 1 月 6 日 10∶00

(c)2000 年 1 月 8 日 11∶00 (d)2000 年 1 月 9 日 13∶00

图 3 典型时刻油粒子空间分布

— 755 —