Page 93 - 2021年第52卷第10期

P. 93

出,情景 1 对坝前溶解氧状况的改善作用最为明显。情景 2 的改善作用有所下降。情景 3 改善作用相

对最弱。但总体而言,3 种情景下的结果差别不大,均能够达到较好的缺氧区抑制效果。

(4)根据常规调度条件下水库缺氧区时间连续演化分析结果,年内 8 月中旬至下旬是水库缺氧区

发展的顶峰阶段。为分析大流量调度过程对水库缺氧区发展的抑制过程,选取情景 1 调度过程中前

期、中期及末期的溶解氧结构与常规调度过程情景对比作图,见图 8(选取工况 5,即 154.3 m /s 过程

3

进行对比)。从图 8 可以看出,如果不进行大流量调度,水库缺氧区在 8 月份是处在不断发展并逐渐

稳定加强的过程中,至月底时会发展为年内的缺氧程度最高值。而实施大规模调度后,会明显的抑

制不断发展的缺氧区,将年内缺氧区发展最迅速的时段转变为缺氧区的衰减时段,将对抑制水库缺

氧问题起到至关重要的作用。

(5)大流量调度过程对大黑汀水库在缺氧区平面上的分布也产生了较明显的抑制作用。与常规调

度过程相比,缺氧区的分布面积及延伸长度均有了明显的降低(表 3)。在情景 1 条件下,水库缺氧区

的分布面积由常规调度的 7.74 km 下降至工况 3 的 0.85 km 直至最后下降至工况 4 的无缺氧区;延伸

2

2

距离由常规调度的 10.68 km 下降至工况 3 的 0.75 km 直至最后下降至工况 4 的无缺氧区。情景 2 条件

2 2

下,8 月份大黑汀水库缺氧区的分布面积及延伸距离分别由 7.74 km 及 10.68 km 下降至工况 4 的 0.85 km

及 0.75 km 直至最后下降至工况 5 的无缺氧区。在情景 3 条件下,8 月份大黑汀水库缺氧区的分布面积

及延伸距离也分别由 7.74 km 及 10.68 km 同样下降至工况 4 的 0.85 km 及 0.75 km 直至最后下降至工况

2

2

5 的无缺氧区。从以上数据可以看出,当水库结合泄洪开展大规模调度时,可对全库的缺氧区分布产

生明显影响。当径流量规模过程达到一定程度并持续一段时间后时,可使得大黑汀水库全库进入无

缺氧区状态。

3.3 大黑汀水库缺氧区改善阈值分析 通过以上对采取大流量调度措施后,各情景条件下大黑汀水

库缺氧区变化情况的分析可以看出,在不同的调度时段、调度时长及调度水量情景下,大黑汀水库

的缺氧现象均会受到明显的抑制。但从结果分析可以看出,不同情景、不同径流总量条件下的缺氧

区抑制效果均有一定差异。同时水库受水资源条件、供水要求等的限制,也不能为抑制缺氧区无限

增加下泄流量水平,因此本文根据上述研究结果,分析提出抑制大黑汀水库缺氧区的分级阈值条件。

(1)情景 1 条件下,当泄洪流量达到 115.7 m /s 或 154.3 m /s 的流量级别时,大黑汀水库在 8 月份的

3

3

3

缺氧现象可得到完全的消除。而在工况 3 条件下,当日均流量 96.5 m /s 时,全库缺氧区分布情况已得

到了明显的改善。根据模拟计算结果,在该工况条件下,全库缺氧区分布面积已降低到 0.846 km ,

2

延伸距离也缩减至 0.75 km,相较正常调度情景下的缺氧区分布面积及延伸距离,近 90%的库区缺氧

区已得到了明显的抑制(见表 4)。这说明在此调度规模条件下,调度措施已取得了明显的预期效果。

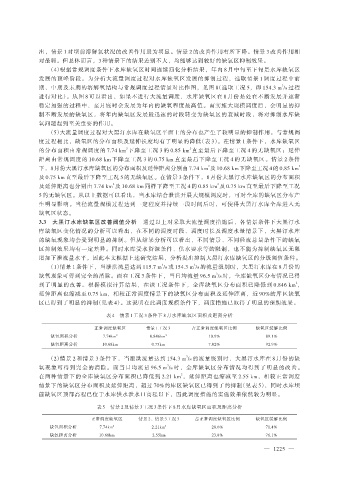

表 4 情景 1 工况 3 条件下 8 月水库缺氧区面积及距离分析

正常调度缺氧区 情景 1 工况 3 占正常调度缺氧区比例 缺氧区缓解比例

缺氧面积分析 7.74km 2 0.846km 2 10.9% 89.1%

缺氧距离分析 10.68km 0.75km 7.02% 92.9%

(2)情景 2 和情景 3 条件下,当泄洪流量达到 154.3 m /s 的流量级别时,大黑汀水库在 8 月份的缺

3

氧现象可得到完全的消除。而当日均流量 96.5 m /s 时,全库缺氧区分布情况均得到了明显的改善。

3

在两种情景下的全库缺氧区分布面积已降低到 2.21 km ,延伸距离也缩减至 2.55 km,相较正常调度

2

情景下的缺氧区分布面积及延伸距离,超过 70%的库区缺氧区已得到了的抑制(见表 5),同时水库坝

前缺氧区顶部高程已位于水库供水泄水口高程以下,因此调度措施的实施效果依然较为明显。

表 5 情景 2 及情景 3 工况 3 条件下 8 月水库缺氧区面积及距离分析

正常调度缺氧区 情景 2、情景 3 工况 3 占正常调度缺氧区比例 缺氧区缓解比例

缺氧面积分析 7.74km 2 2.21km 2 28.6% 71.4%

缺氧距离分析 10.68km 2.55km 23.8% 76.1%

— 1225 —