Page 64 - 2023年第54卷第9期

P. 64

测径流量的平均值。

4 结果分析

4.1 模型构建 通过调整模型不同隐藏层卷积核的数量、大小、步长和填充参数,减小数据的时间分

辨率(序列长 度 )并 增 加 数 据 的 通 道 深 度, 以 提 高 模 型 对 数 据 全 局 特 征 的 学 习 能 力。 同 时 选 用

LeakyReLU作为激活函数,LeakyReLU解决了 Sigmoid容易梯度消失和 ReLU神经元死亡的问题,且相

比 ELU在 训 练 中 速 度 更 快 [25] 。选 用 SmoothL1Loss作 为 损 失 函 数,SmoothL1Loss与 平 均 绝 对 误 差

L1Loss相比平滑了趋近于 0时的误差,与均方误差 MSE相比对离群点更不敏感,增加了训练过程的稳

定性 [26] 。

结合黄台桥水文站汇水区域特点与历史洪水资料,选取洪峰前后各 24h的降雨数据 48维、流量

数据 48维共计 96维向量作为 AE数据降维模型的编码器输入,输出 5维隐藏向量到解码器中进行数

据重构。选取预报时刻前 12h的降雨流量数据和预见期(24h)内的降雨数据作为洪水预报模型输入,

通过两个 RCNN网络提取前期降雨流量特征和预见期内降雨特征,将两类特征拼接后通过反卷积层实

现对预见期内流量过程的预报。具体模型结构参数如表 1、表 2所示。

4.2 数据降维结果分析 在对构建的 AE数据降维模型进行 500次训练后,通过 5维隐藏向量解码得

到的重构流量数据误差为 8%,重构降雨数据误差为 11%,部分重构降雨流量数据与原始数据对比如

图 6所示,其中重构流量数据能够反映原始数据的整体趋势,且在散点图中不同量级流量条件下表现

出较为一致的重构效果。而重构降雨数据能够基本还原主要降雨过程,但降雨量较小时的重构效果略

显不佳,其散点图也表现出相同的特点,部分较小的降雨存在重构值等于 0的情况,但仍能保留原始

数据大部分的降雨特征。由此可见,AE数据降维模型能够利用编码器得到的隐藏向量实现对原始降

雨流量数据的基本还原,可以使用隐藏向量作为降维后的原始数据进行聚类分析。

4.3 洪水聚类结果分析 对 AE数据降维模型中编码器得到的隐藏向量进行不同数量聚类中心的 K均

值聚类,计算其 SSE和 SC,并将 SC同直接应用原始降雨数据的聚类结果进行对比,如图 7所示。其

中 SSE下降速度突然变缓的拐点处对应的聚类中心数量被认为具有更好的聚类效果(肘部法则),SC

则用于描述聚类后的轮廓清晰度,SC>0即代表聚类结果是相对紧凑的,SC越大则轮廓越清晰。在不

同聚类中心数下,SC1均大于 SC2,表明应用 AE降维数据的聚类效果优于直接应用原始降雨数据。

且当聚类中心为 3时,SSE下降速度突然变缓且 SC1最大,因此确定聚类中心 K为 3。

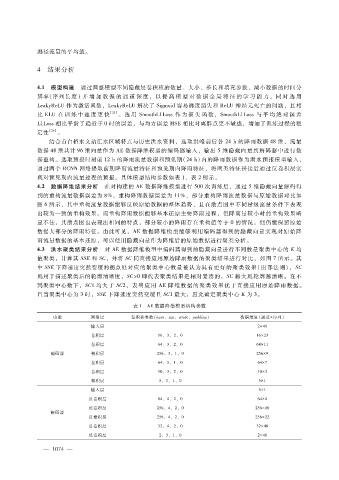

表 1 AE数据降维模型结构参数

功能 网络层 卷积核参数(num、size、stride、padding) 数据维度(通道× 序列)

输入层 2 × 48

卷积层 16、3、2、0 16 × 23

卷积层 64、3、2、0 64 × 11

编码器 卷积层 256、3、1、0 256 × 9

卷积层 64、3、1、0 64 × 7

卷积层 10、3、2、0 10 × 3

卷积层 5、3、1、0 5 × 1

输入层 5 × 1

反卷积层 64、4、2、0 64 × 4

反卷积层 256、4、2、0 256 × 10

解码器

反卷积层 256、4、2、0 256 × 22

反卷积层 32、4、2、0 32 × 46

反卷积层 2、3、1、0 2 × 48

— 1 0 4 —

7