Page 111 - 2021年第52卷第10期

P. 111

#

1∶100 水工模型试验结果表明,1 与 4 表孔采用分流齿坎后,在表孔全开泄洪与校核洪水运行工

#

况下,水垫塘底板最大冲击压强分别由 14.15×9.8 kPa、24.69×9.8 kPa 降低至 10.15×9.8 kPa、12.74×

9.8 kPa,达到了预期的优化研究目标。

试验研究过程中,针对分流齿坎布置开展了敏感性对比试验研究 [34] ,对比试验了 4 个方案,其中

方案 I 为不设分流齿坎方案,方案Ⅱ为 1 表孔增设分流齿坎,4 表孔不设; 方案Ⅲ为 4 表孔增设分流

#

#

#

齿坎,1 表孔不设;方案Ⅳ为 1 与 4 表孔均增设分流齿坎,表 2 给出了表孔全开运行与表深联合运行

#

#

#

工况下水电站底板最大冲击压强试验结果。结果表明,增设分流齿坎能够有效降低水垫塘底板最大

冲击压强的量值并使之满足不大于 15×9.8 kPa 的技术要求。在 6 表孔全开泄洪工况下,尽管 4 个方案

的水垫塘底板最大冲击压强都能满足不大于 15.0×9.8 kPa 的技术要求,但最大冲击压强的量值有比较

明显的差异。单独对 1 或 4 表孔增设分流齿坎,更有利于降低水垫塘底板最大冲击压强的量值。进一

#

#

步的分析表明,在 6 表孔泄洪时,各表孔水舌在挑射进入水垫塘后在横向上出现了部分搭接或碰并情

况,对水垫塘底板冲击压强的分布有显著影响,增设体型合理的分流齿坎后,能够有效控制各表孔

水舌之间的搭接或碰并情况,从而达到降低水垫塘底板最大冲击压强的目的。

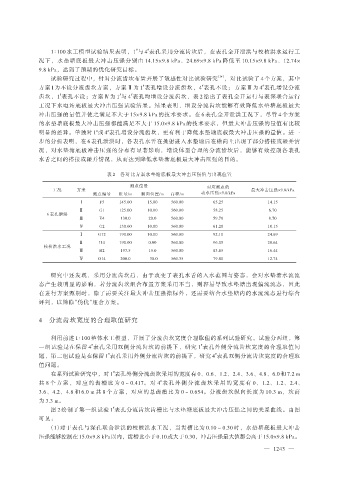

表 2 各对比方案水垫塘底板最大冲击压强值与出现位置

测点位置 对应测点的

工况 方案 最大冲击压强×9.8/kPa

测点编号 桩号/m 横向位置/m 高程/m 动水压强×9.8/kPa

Ⅰ F5 145.00 15.00 560.00 65.25 14.15

Ⅱ G1 125.00 10.00 560.00 58.25 6.70

6 表孔泄洪

Ⅲ E4 130.0 20.0 560.00 59.70 8.70

Ⅳ G2 130.00 10.00 560.00 61.20 10.15

Ⅰ G12 190.00 10.00 560.00 92.10 24.69

Ⅱ I14 190.00 0.00 560.00 96.05 28.64

校核洪水工况

Ⅲ R2 197.5 15.0 560.00 83.85 16.44

Ⅳ O14 200.0 -30.0 560.35 79.80 12.74

研究中还发现,采用分流齿坎后,由于改变了表孔水舌的入水范围与姿态,会对水垫塘水流流

态产生较明显的影响,若分流齿坎组合布置方案采用不当,则容易导致水垫塘出现偏流流态,因此

在进行方案甄别时,除了需要关注最大冲击压强指标外,还需要结合水垫塘内的水流流态进行综合

评判,以筛除“伪优”组合方案。

4 分流齿坎宽度的合理取值研究

利用前述 1∶100 整体水工模型,开展了分流齿坎宽度合理取值的系列试验研究。试验分两组,第

一组试验是在保留 4 表孔采用双侧分流齿坎的前提下,研究 1 表孔外侧分流齿坎宽度的合理取值问

#

#

#

题,第二组试验是在保留 1 表孔采用外侧分流齿坎的前提下,研究 4 表孔双侧分流齿坎宽度的合理取

#

值问题。

#

在系列试验研究中,对 1 表孔外侧分流齿坎采用的宽度有 0、0.6、1.2、2.4、3.6、4.8、6.0 和 7.2 m

共 8 个 方 案 , 对 应 的 齿 槽 比 为 0~0.417。 对 4 表 孔 外 侧 分 流 齿 坎 采 用 的 宽 度 有 0、 1.2、 1.2、 2.4、

#

3.6、4.2、4.8 和 6.0 m 共 8 个方案,对应的总齿槽比为 0~0.654。分流齿坎纵向长度为 10.3 m,坎高

为 3.3 m。

图 2 绘制了第一组试验 1 表孔分流齿坎齿槽比与水垫塘底板最大冲击压强之间的关系曲线。由图

#

可见:

(1)对于表孔与深孔联合泄洪的校核洪水工况,当齿槽比为 0.10~0.30 时,水垫塘底板最大冲击

压强能够控制在 15.0×9.8 kPa以内,齿槽比小于 0.10或大于 0.30,冲击压强最大值都会高于 15.0×9.8 kPa。

— 1243 —