Page 18 - 2023年第54卷第12期

P. 18

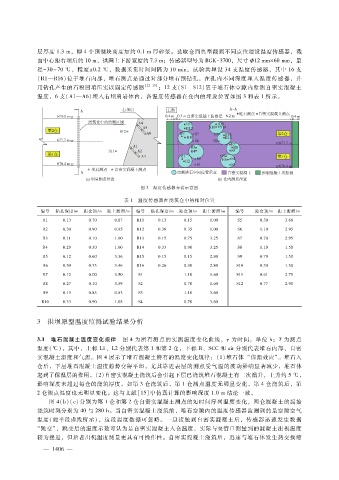

层厚度 1.3m,即 4个预制块高度加约 0.1m厚砂浆。选取仓面典型截面不同点位埋设温度传感器,截

面中心距右坝肩约 10m,拱圈上下游宽度约 7.3m;传感器型号为 BGK - 3700,尺寸 Φ 12mm × 60mm,量

程- 30~70℃,精度±0.2℃,数据采集时间间隔为 10min。试验共埋设 34支温度传感器,其中 16支

( R1—R16)位于堆石内部,堆石测点是通过对部分堆石预钻孔,在孔内不同深度埋入温度传感器,并

用钻孔产生的石粉回填压实以固定传感器 [12 - 13] ;12支(S1—S12)置于堆石体空隙内监测自密实混凝土

温度,6支(A1—A6)埋入右坝肩岩体内,各温度传感器在仓内的埋设位置如图 3和表 1所示。

图 3 温度传感器布设示意图

表 1 温度传感器在浇筑仓中的相对位置

编号 钻孔深度?m 距仓顶?m 距上游面?m 编号 钻孔深度?m 距仓顶?m 距上游面?m 编号 距仓顶?m 距上游面?m

R1 0.13 0.70 0.87 R11 0.13 0.15 1.00 S5 0.30 3.60

R2 0.30 0.90 0.95 R12 0.36 0.35 1.00 S6 1.10 2.95

R3 0.11 0.10 1.60 R13 0.15 0.75 3.25 S7 0.70 2.95

R4 0.29 0.30 1.60 R14 0.33 0.90 3.25 S8 1.10 1.50

R5 0.12 0.60 3.36 R15 0.15 0.15 2.80 S9 0.70 1.50

R6 0.30 0.75 3.46 R16 0.26 0.30 2.80 S10 0.30 1.50

R7 0.12 0.00 3.50 S1 1.10 1.60 S11 0.61 2.75

R8 0.27 0.10 3.59 S2 0.70 1.60 S12 0.77 2.90

R9 0.13 0.85 0.83 S3 1.10 3.60

R10 0.33 0.90 1.03 S4 0.70 3.60

3 拱坝原型温度监测试验结果分析

3.1 堆石混凝土温度变化规律 图 4为所有测点的实测温度变化曲线,τ 为时间,单位 h;T为测点

温度( ℃),其中,上标 L1、L2分别代表第 1和第 2仓,下标 R、SCC和 air分别代表堆石内部、自密

实混凝土温度和气温。图 4展示了堆石混凝土特有的温度变化规律:(1)堆石体 “保温效应”。堆石入

仓后,下层堆石混凝土温度趋势变得平坦,尤其靠近表层的测点受气温的波动影响显著减少,堆石体

起到了保温层的作用。( 2)自密实混凝土浇筑后会引起下层已浇筑堆石混凝土有二次温升,上升约 5℃,

影响深度未超过每仓的浇筑厚度。如第 3仓浇筑后,第 1仓测点温度无明显变化,第 4仓浇筑后,第

2仓测点温度也无明显变化。这与文献[15]中仿真计算的影响深度 1.0m结论一致。

图 4(b)(c)分别为第 1仓和第 2仓自密实混凝土测点的短时间序列温度变化,两仓混凝土的起始

浇筑时刻分别为 40与 280h。当自密实混凝土浇筑前,堆石空隙内的温度传感器监测到的是空隙空气

温度(前半段虚线所示),这段温度数据可忽略。一旦接触到自密实混凝土后,传感器迅速发生数据

“跳变”,跳变后的温度示数可认为是自密实混凝土入仓温度,实际与泵管口测量到的混凝土出机温度

较为接近,但后者出机温度测量更具有可操作性。自密实混凝土浇筑后,迅速与堆石体发生热交换缩

— 1 4 6 —

0