Page 6 - 2024年第55卷第5期

P. 6

流量与年均输沙量;薛博文等 [11] 分析了黄河下游河道悬移质与床沙质粒径变化对小浪底水库水沙调控的

响应规律,表明悬移质中值粒径沿程变化不明显,床沙质存在不同程度的粗化现象。

在河床演变方面,章若茵等 [12] 基于 1960—2013年实测资料,应用沙量平衡法计算了小浪底- 利津河

段的冲淤量;陈建国等 [13] 从下游河道冲刷和平面形态变化两方面阐述了 1999—2009年小浪底水库运用

十年黄河下游河道的再造床过程及其特点;Kong等 [14] 应用遥感数据讨论了小浪底水库调度对黄河下游

河段平面几何参数(分汊比、辫状系数、弯曲度、迁移速率、沙洲面积与数量等)的影响;王彦君等 [15] 、

刘慰等 [16] 基于实测沿程水沙和大断面数据等资料,统计分析了小浪底水库运行前后下游主槽断面形态参

数(河宽、水深、河相系数)的调整过程;李洁等 [17 - 18] 应用遥感和断面数据,分析了近 30年来黄河下游

各河段深泓摆动及游荡段洲滩的时空演变特点;刘欣和刘远征 [19] 以 2002—2015年小浪底水库以下水文

站的水位、流量数据为基础,揭示了黄河下游河道冲淤时空演变规律;马子普等 [20] 提出黄河下游河道存

在 7种治理冲淤分布模式,并利用 1952—2021年实测冲淤量数据分析了黄河下游河道的冲淤分布特征;

夏军强等 [21] 、余阳等 [22] 利用黄河下游水沙及断面地形等实测资料,分析了近期黄河下游河床调整过程

与过流能力变化;Lu等 [23] 应用 1983—2019年的黄河下游水文站点和断面数据,采用 IHA - RVA方法评

估了小浪底调水调沙对下游游荡性河段径流泥沙过程、冲淤量与河道宽深比等影响。此外,在社会经济

和生态环境影响方面,围绕小浪底水库运行对下游河道土地利用 [24 - 25] 、引黄供水 [26] 、水质 [27] 、有机碳

通量 [28 - 29] 、重金属累积 [30 - 31] 、浮游动物群落 [31] 、生物多样性 [32] 等影响,也有多项成果。

本研究基于上述研究成果,搜集整理了 1960—2022年黄河下游径流泥沙、断面地形和遥感影像

等数据,力图从较长的时间尺度上,对比分析小浪底水库运用以来对黄河下游径流泥沙、河道冲淤、

形态调整等产生的深刻影响,探讨小浪底水库调度发挥的重要作用与优化空间,成果将为黄河未来的

水沙调控实践提供决策参考。

2 小浪底水库与下游河道概况

小浪底水库位于河南省洛阳市孟津区与济源市之间,上距三门峡水库 130km、下距郑州花园口水

3

3

文站 130km,位于洛阳市以北 40km的黄河干流上。总库容 126.5亿 m ,其中拦沙库容 75.5亿 m ,

2

3

3

调水调沙槽库容 10.5亿 m ,防洪库容 40.5亿 m 。水库控制流域面积 69.4万 km ,占黄河流域面积的

92.3%,控制了黄河流域 90%以上的来水和 100%的来沙,是全河水沙调控体系的控制性工程。

小浪底水库的开发目标以防洪(包括防凌)、减淤为主,兼顾供水、灌溉、发电,蓄清排浑,综合

利用。根据库区泥沙 淤积 发展 状 态,小 浪 底 水 库 设 计 运 用 期 分 为 拦 沙 初 期、拦 沙 后 期 和 正 常 运 用

3

3

期 [33] 。拦沙初期指水库泥沙淤积量达到 21亿 m 到 22亿 m 以前,该阶段水库以异重流排沙为主,排沙

比相对较小且变化不大;拦沙后期指库区形成高滩深槽、坝前滩面高程达到 254m、水库泥沙淤积量达到

3

75.5亿 m之前,该阶段实施 “多年调节泥沙,相机降水冲刷” 的运用方式;拦沙后期结束即转入正常运

3

用期,该阶段在长期保持 254m高程以上 40.5亿 m 防洪库容的前提下,利用 254m高程以下 10.5亿 m 3

的槽库容长期进行调水调沙运用。小浪底水库自 2007年起已进入拦沙后期,至今已近 16年。

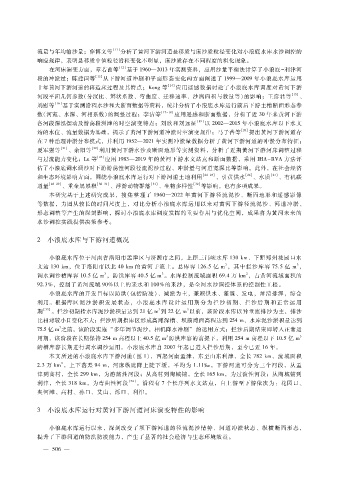

本文所述的小浪底水库下游河道(图 1),西起河南孟津,东至山东利津,全长 782km,流域面积

2

2.3万 km ,上下落差 94m,河床纵比降上陡下缓,平均为 1.11 。下游河道可分为三个河段,从孟

津到高村,全长 299km,为游荡性河段;从高村到陶城铺,全长 165km,为过渡性河段;从陶城铺到

利津,全长 318km,为弯曲性河段 [34] 。沿程有 7个长序列水文站点,自上游至下游依次为:花园口、

夹河滩、高村、孙口、艾山、泺口、利津。

3 小浪底水库运行对黄河下游河道河床演变特性的影响

小浪底水库运行以来,深刻改变了坝下游河道的径流泥沙情势、河道冲淤状态、纵横断面形态,

提升了下游河道的防洪防凌能力,产生了显著的社会经济与生态环境效益。

— 5 0 —

6