Page 95 - 2025年第56卷第2期

P. 95

0.4<r?R<0.6;当 δ ?h = 0.6时,该区域为- 0.6<r?R< - 0.2和 0.2<r?R<0.5,扩大了 40%。Z?H= 0.8时,低

流速带的范围由- 0.5< r?R< - 0.3和 0.3<r?R<0.4扩大到- 0.5< r?R< - 0.25和 0.2<r?R<0.35,扩大了 33%。

该现象在工程实际运行中,会进一步加剧此区域内泥沙淤积。

3.2.3 径向、垂向时均流速 以设计流量 Q= 15.9L?s 时为例,分析不同淤积工况下各断面在 Z?H=

0.4 高度上的径向及垂向时均流速分布特征。径向流速指向底孔,垂向流速指向漏斗底板表现为负值,

反之为正值。在断面 1 - 1的- 1.0< r?R< - 0.6区域内,径向流速由负值且逐渐趋于 0,垂向时均流速由

负值突变为正值,方向改变,该现象是由于漏斗内靠近边壁处产生的横向环流引起的,在断面 2 - 2及

断面 3 - 3处,出现该现象的区域分别缩小为- 0.9< r?R< - 0.7和 - 0.9< r?R< - 0.75,在断面 4 - 4内,该现

象消失,表明横向环流消失。由此可得出,从悬板末端的断面 1 - 1至悬板首端断面 4 - 4,主流顺时针

流动,横向环流呈逐渐减弱的趋势,在断面 4 - 4之后,主流与进口处的切向进流交汇,横向环流消

失。泥沙淤积后,横向环流区域内的径向及垂向流速值波动减小,表明环流强度随泥沙淤积量的增加

而减弱,直至横向环流消失。底板泥沙淤积量的增加,使得横向环流强度减弱,因此底板上由横向环

流引起的二次流强度减弱,不利于沉降的泥沙向底孔输移,使得底板泥沙淤积加剧。

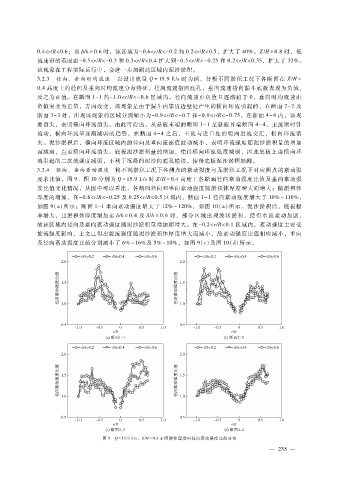

3.2.4 径向、垂向紊动强度 将不同淤积工况下各测点的紊动强度与无淤积工况下对应测点的紊动强

度求比值,图 9、图 10分别为 Q = 15.9L?s时 Z?H = 0.4高度上各断面径向紊动强度比值及垂向紊动强

度比值变化情况,从图中可以看出,各断面径向和垂向紊动强度随淤积体厚度增大而增大;随淤积体

厚度的增加,在- 0.8< r?R< - 0.25及 0.25<r?R<0.5区域内,断面 1 - 1径向紊动强度增大了 10%~110%,

如图 9(a)所示;断面 1 - 1垂向紊动强度增大了 12%~120%,如图 10(a)所示。泥沙淤积后,底板糙

率增大,且淤积体厚度增加至 δ ?h = 0.4及 δ ?h = 0.6时,部分区域出现波状淤积,使得水流紊动加剧,

故该区域内径向及垂向紊动强度随泥沙淤积量增加而增大。在- 0.2< r?R<0.1区域内,紊动强度主要受

旋流强度影响,上文已得出旋流强度随泥沙淤积体厚度增大而减小,故紊动强度比值相应减小,垂向

及径向紊动强度比值分别减小了 6%~16%及 5%~10%,如图 9(c)及图 10(d)所示。

图 9 Q= 15.9L?s 、Z?H= 0.4 不同淤积厚度时径向紊动强度比值分布

— 2 3 5 —