Page 107 - 2025年第56卷第5期

P. 107

d)带标签的分类样本训练集生成:为充分保障工程运行安全,综合分水口历史分水量与图 6 中类

别标签,对分类样本训练集的标签进行人工处理与检验。最终确定 30 个模式 1(即防洪调度模式,大

致对应第 4 类场景)、239 个模式 2(即冰期调度模式,根据 《山东省南水北调条例》,冰期输水调度时

期一般为 12 月中上旬至次年 2 月下旬,结合发生日期及水力特征进行人工标注)、57 个模式 3(即高分

水量调度模式,大致对应第 1 类中分水量大的调度场景)、303 个模式 4(即低分水量调度模式,大致对

应第 1 类中分水量小的调度场景及第 3 类调度场景)、25 个模式 5(即停水调度模式,大致对应第 5 类场

景)与 230 个模式 6(即停水期模式,大致对应第 2 类场景)。

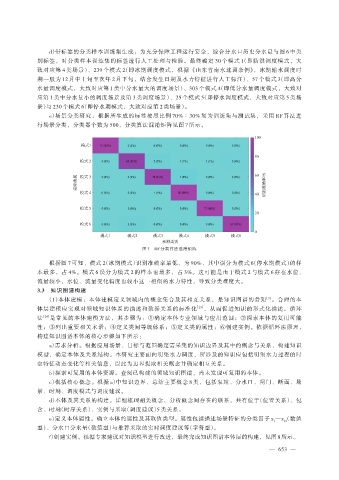

e)场景分类研究:根据所生成的标签按照比例 70%∶30% 划为训练集与测试集,采用 RF 算法进

行场景分类,分类器个数为 500,分类算法混淆矩阵见图 7 所示。

图 7 RF 分类算法混淆矩阵

根据图 7 可知,模式 2(冰期模式)识别准确率最低,为 90%,其中误分为模式 6(停水期模式)的样

本最多,占 4%。模式 6 误分为模式 2 的样本也最多,占 3%。这可能是由于模式 2 与模式 6 存在水位、

流量较小,水位、流量变化幅度也较小这一相似的水力特性,导致分类难度大。

3.3 知识图谱构建

[9]

(1)本体建模:本体建模定义领域内的概念集合及其相互关系,是知识图谱的骨架 。合理的本

体层建模应实现对领域知识体系的描述和数据关系的标准化 [23] ,从而促进知识的形式化描述。循环

法 [24] 是常见的本体建模方法,其步骤为:①确定本体专业领域与应用范围;②探索本体的复用可能

性;③列出重要相关术语;④定义类间等级体系;⑤定义类的属性;⑥创建实例。依据循环法原理,

构建知识图谱本体的核心步骤如下所示:

a)需求分析。根据应用场景、目标与范围确定需采集的知识边界及其中的概念与关系,构建知识

模型,确定本体及关系结构。本研究主要面向明渠水力调度,所涉及的知识应包括明渠水力过程的时

空特征动态变化等相关信息,以此为边界提取相关概念并确定相互关系。

b)探索可复用的本体资源。查阅已构建的领域知识图谱,尚未发现可复用的本体。

c)概括核心概念。根据 a)中知识边界,总结主要概念 8 类,包括泵站、分水口、闸门、断面、场

景、时刻、调度模式与调度建议。

d)本体及其关系的构建。详细梳理相关概念,分析概念间存在的联系,共有位于(位置关系)、包

含、时刻(时序关系)、实例与采取(调度建议)5 类关系。

e)定义本体属性。确立本体的属性及其取值类型。属性包括描述场景特征的分类因子 x —x (数值

1 14

型)、分水口分水量(数值型)与推荐采取的实时调度建议等(字符型)。

f)创建实例。根据专家建议对知识模型进行改进,最终完成知识图谱本体层的构建,见图 8 所示。

— 653 —