Page 142 - 2025年第56卷第5期

P. 142

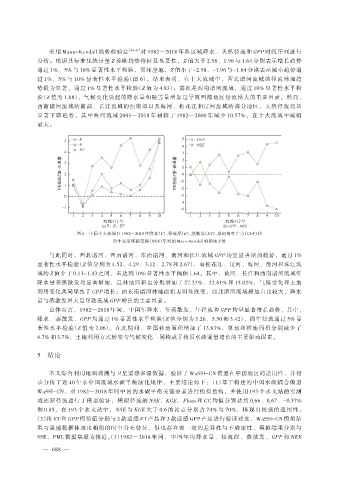

采用 Mann-Kendall 趋势检验法 [40-41] 对 1982—2018 年各区域降水、天然径流和 GPP 时间序列进行

分析。根据其标准化统计量 Z 诊断趋势特征及显著性,Z 值大于 2.58、1.96 与 1.64 分别表示增长趋势

通过 1%、5% 与 10% 显著性水平检验,而相应地,Z 值小于‒2.58、‒1.96 与‒1.64 分别表示减小趋势通

过 1%、5% 与 10% 显著性水平检验(图 6)。结果表明,在十大流域中,西北诸河流域的径流增加趋

势最为显著,通过 1% 显著性水平检验(Z 值为 4.83);其次是西南诸河流域,通过 10% 显著性水平检

验(Z 值为 1.68),气候变化引起的降水量和融雪量增加是导致西部地区径流增大的重要因素。然而,

西南诸河流域的南部、长江流域的西南部以及海河、松花江和辽河流域的部分地区,天然径流均呈

显著下降趋势,其中海河流域 2001—2018 年相较于 1982—2000 年减少 10.57%,在十大流域中减幅

最大。

图 6 中国十大流域区 1982—2018 年降水(P)、径流深(R)、蒸散发(ET)、总初级生产力(GPP)和

净生态系统碳交换(NEE)序列的 Mann-Kendall 检验法 Z 值

与此同时,西北诸河、西南诸河、东南诸河、黄河和长江流域 GPP 均呈显著增加趋势,通过 1%

显著性水平检验(Z 值分别为 4.52、4.29、3.12、2.78 和 2.67),而松花江、辽河、海河、淮河和珠江流

域的 Z 值介于 0.13~1.43 之间,未达到 10% 显著性水平阈值 1.64。其中,黄河、长江和西南诸河流域年

降水量和蒸散发均显著增加,且林地面积也分别增加了 27.23%、23.81% 和 15.02%,气候变化和土地

利用变化共同导致了 GPP 增长;而东南诸河林地面积无明显改变,西北诸河流域裸地占比较大,降水

量与蒸散发增大是导致流域 GPP 增长的主要因素。

总体而言,1982—2018 年间,中国年降水、年蒸散发、年径流和 GPP 均呈显著增长趋势,其中,

降水、蒸散发、GPP 均通过 1% 显著性水平检验(Z 值分别为 3.26、5.50 和 3.42),而年径流通过 5% 显

著性水平检验(Z 值为 2.06)。在此期间,中国林地面积增加了 13.83%,草地和耕地面积分别减少了

4.7% 和 3.7%,土地利用方式转变与气候变化一同构成了我国水碳通量增长的主要驱动因素。

5 结论

本文综合利用地面观测与卫星遥感多源数据,验证了 WaSSI-CN 模型在中国地区的适用性,并初

步分析了近 40 年来中国流域水碳平衡演化规律,主要结论如下:(1)基于构建的中国水碳耦合模型

WaSSI-CN,对 1982—2018 年间中国的水碳平衡关键要素进行模拟重构,并使用 193 个水文站的实测

或还原径流进行了模型验证,模拟径流的 NSE、KGE、Pbias 和 CC 均值分别达到 0.66、0.67、‒0.57%

和 0.85,在 193 个水文站中,NSE 与 KGE 大于 0.6 的站点分别占 74% 与 70%,体现出较强的适用性。

(2)将 ET 和 GPP 模拟值分别与 3 款遥感 ET 产品和 3 款遥感 GPP 产品进行验证对比,WaSSI-CN 模拟结

果与遥感数据体现出相似的时空分布特征,但也存在着一定的差异性与不确定性,模拟结果分别与

SSE、PML 数据集最为接近。(3)1982—2018 年间,中国年均降水量、径流深、蒸散发、GPP 和 NEE

— 688 —