Page 32 - 2025年第56卷第5期

P. 32

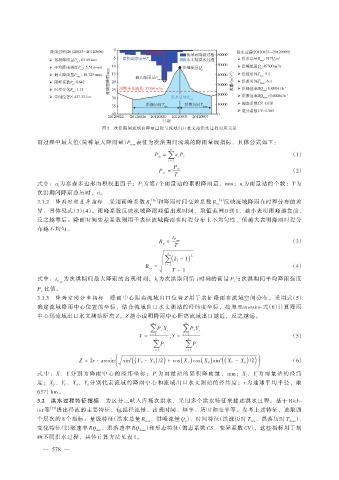

图 2 次洪期间流域面降雨过程与流域出口水文站洪水过程对应关系

雨过程中最大值(简称最大降雨量)P 表征为次洪期间流域的降雨量级指标,具体公式如下:

max

n

(1)

P m = ∑ a i P i

i = 1

P m

P av = (2)

T

式中:a 为泰森多边形面积权重因子;P 为第 i 个雨量站的累积降雨量,mm;n 为雨量站的个数;T 为

i

i

次洪期间降雨总历时,d。

3.1.2 降雨时程差异指标 采用雨峰系数 R [26] 和降雨时间变差系数 R [8] 反映流域降雨在时程分布的差

p cv

异,具体见式(3)(4)。雨峰系数反映流域降雨峰值出现时间,取值范围 0 到 1,越小表明雨峰越靠前,

反之越靠后。降雨时间变差系数则用于表征流域降雨在时程分布上不均匀性,值越大表明降雨时程分

布越不均匀。

R p = t P max (3)

T

n

∑( k i - 1 ) 2

R cv = i = 1 (4)

T - 1

为次洪期间最大降雨的出现时刻;k 为次洪期间第 i 时刻的雨量 P 与次洪期间平均降雨强度

i

i

式中:t P max

P 比值。

av

3.1.3 降雨空间分布指标 降雨中心距离流域出口位置 Z 用于表征降雨在流域空间分布。采用式(5)

确定流域降雨中心位置的坐标,结合流域出口水文测站的经纬度坐标,按照 Haversine 式(6)计算降雨

中心到流域出口水文测站距离 Z。Z 越小说明降雨中心距离流域出口越近,反之越远。

n n

∑ P i X i ∑ P i Y i

i = 1 i = 1

X = ,Y = (5)

n ∑ P i

n

∑ P i

( i = 1 i = 1 )

) )

Z = 2r ⋅ arcsin sin 2 (( Y P - Y 0 /2 + cos( ) cos( ) sin 2 ) ) (6)

X 0 (( X P - X 0 /2

X P

式中:X、Y 分别为降雨中心的经纬坐标;P 为雨量站的累积降雨量,mm;X 、Y 为雨量站的经纬

i

i

i

度;X 、Y 、X 、Y 分别代表流域的降雨中心和流域出口水文测站的经纬度;r 为地球平均半径,取

P P 0 0

6371 km。

3.2 洪水过程特征指标 为区分三峡入库场次洪水,采用多个洪水特征来描述洪水过程。基于 Rich⁃

ter 等 [27] 提出径流的主要特征,包括径流量、出现时间、频率、历时和变率等。参考上述特征,选取四

个层次的 8 个指标:量级特征(洪水总量 R 、洪峰流量 Q )、时间特征(洪涨历时 T 、洪落历时 T )、

sum p rise down

变化特征(洪涨速率 RQ 、洪落速率 RQ )和形态特征(偏态系数 CS、变异系数 CV),这些指标用于刻

rise down

画不同洪水过程,具体计算方法见表 1。

— 578 —