Page 21 - 水利学报2021年第52卷第6期

P. 21

速其劣化。混凝土裂缝中的水分传输与多种因素有关,其中裂缝形态(如裂缝宽度、密度、粗糙度

等)被认为是影响开裂混凝土中水分传输的主要因素。因此,对裂缝形态参数及其对水分传输规律的

影响进行定量分析可为研究开裂混凝土结构在服役条件下的耐久性评估提供理论支撑。

3.1 裂缝粗糙度 粗糙裂缝表面会导致按裂缝宽度计算得出的裂缝面积与水通过的真实面积存在差

异。实际混凝土的裂缝表面往往呈现凹凸不平的形貌,给水的流动带来较大摩擦,进而阻碍水分传

输。然而部分学者却得出了相反的试验结果。比如,Akhavan 等 [29] 采用劈裂拉伸方法产生裂缝,并利

用 Darcian flow-thru cell 测试了普通砂浆和掺纤维砂浆圆盘试件的水分传输系数,发现两者之间并不

存在显著差异。另外,Akhavan 等 [30] 采用有机玻璃制备了宽度为 10~220 μm 的裂缝近似模拟开裂的

混凝土,采用恒定水头渗透试验测量混凝土的渗透率,光滑裂缝表面试件(绝对粗糙度为 1.70 μm)与

粗糙裂缝表面试件(绝对粗糙度为 0.34 μm)测试的水分渗透率相差不超过 5.6%。

Li 等 [31] 通过三点弯曲法将砂浆圆盘试件劈裂,对开裂试件开展了水分渗透试验,利用激光轮廓

仪扫描试件断裂面的形貌,并通过 3D 分形维数定量分析裂缝表面的粗糙度。试验结果表明,水主要

在裂缝重新闭合后的残余裂缝开口中渗透,由于裂缝表面的沟道效应优于表面摩擦效应,导致较粗

糙的表面具有较大的(初始)水流量,比如相同水灰比(w/c=0.6)时掺 558 kg/m 碎石的初始水流量比未

3

掺碎石时提高了 83%,且相对于水灰比 0.4 时提高了约 7.7 倍。

3.2 裂缝迂曲度和连通性 裂缝的迂曲延长了水分传输路径,降低了开裂混凝土的水分传输速度。

Ahmad 等 [32] 的试验数据表明,当裂缝的迂曲度(定义为等效直裂缝长度和弯曲裂缝长度之比的平方)

小于 150 时,混凝土的水分渗透系数随迂曲度的增大而减小,但当裂缝的迂曲度超过 150 时,减小的

幅度很小,混凝土可视为具有低渗透性,比如迂曲度τ=149、200、245、275 时,水分渗透系数分别

-12 -12 -12 -12 [33] 发现开裂混凝土的渗透系数与裂缝迂曲度的

为 5.2×10 、4.8×10 、4.5×10 、4.1×10 m/s。Bear

二次方成反比。Darma 等 [34] 借助 X-ray CT 在原位扩散测试中利用碳酸铯(Cs CO )作为示踪剂,研究了

2 3

开裂混凝土中溶质的传输过程,根据裂缝中示踪粒子的分布给出了溶质的扩散系数。由于扩散过程

中溶液不能传输进入所有的裂缝,故引入裂缝气泡参量 ξ ,建立的扩散系数计算公式为:

D = τ D ξ (1)

δ

cr 2 0

式中:D 为溶液中离子的自由扩散系数,m /s;τ为裂缝的迂曲度;δ 为裂缝的连通性。

2

0

3.3 裂缝宽度 裂缝宽度是影响开裂混凝土水分传输的主要因素,目前的研究主要集中于建立混凝

土渗透性的裂缝宽度阈值以及其与水分传输系数之间的定量关系。Akhavan 等 [29-30] 考虑混凝土裂缝的

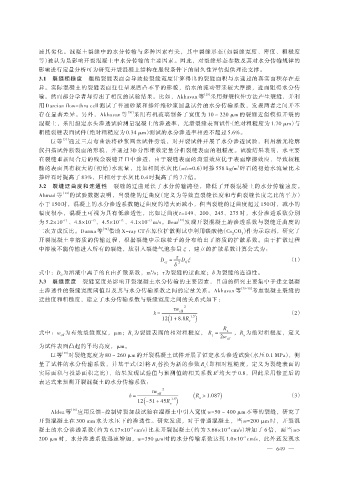

迂曲度和粗糙度,建立了水分传输系数与裂缝宽度之间的关系式如下:

τw 2

k = eff (2)

12( 1 + 8.8R 1.5 )

r

R

式中:w 为有效裂缝宽度,μm;R 为裂缝表面的相对粗糙度, R = a ,R 为绝对粗糙度,定义

eff r r 2w a

eff

为试件表面凸起的平均高度,μm。

Li 等 [35] 对裂缝宽度为 80~260 μm 的开裂混凝土试件开展了恒定水头渗透试验(水压 0.1 MPa),测

量了试件的水分传输系数,并基于式(2)将 R 替换为新的参数 R(即相对粗糙度,定义为裂缝表面的

r s

实际面积与投影面积之比),结果发现试验值与预测值的相关系数 R 均大于 0.8,因此采用修正后的

2

表达式来预测开裂混凝土的水分传输系数:

τw 2

k = eff (R > 1.087 ) (3)

12( -51 + 45R 1.5 ) s

s

Aldea 等 [36] 应用反馈-控制劈裂加载试验在混凝土中引入宽度 w=50 ~ 400 μm 不等的裂缝,研究了

开裂混凝土在 300 mm 水头水压下的渗透性。研究发现,对于普通混凝土,当 w=200 μm 时,开裂混

-8

-9

凝土的水分渗透系数(约为 6.17×10 cm/s)比未开裂混凝土(约为 3.66×10 cm/s)增加了 6 倍,而当 w>

200 μm 时,水分渗透系数迅速增加,w=350 μm 时的水分传输系数达到 1.0×10 cm/s,此外还发现水

-5

— 649 —