Page 33 - 水利学报2021年第52卷第6期

P. 33

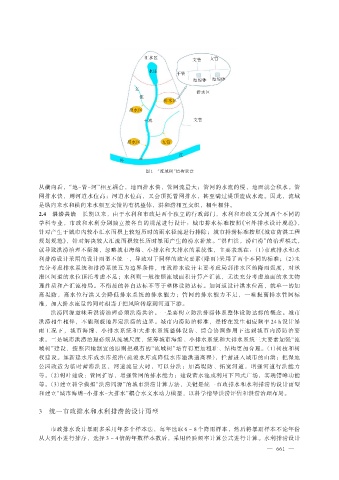

汇水区 支管 支管

水库

干管

海绵体 海绵体

支

排水区

流

排水区

排水区

干流 支管

排水区 支管

江

外

图 1 “流域树”结构示意

从横向看,“地-管-河”相互耦合,地面排水快,管网流量大;管网的水流的慢,地面就会积水。管

网排水快,则河道水位高;河道水位高,又会顶托管网排水,甚至满过堤顶造成水淹。因此,流域

是纵向来水和横向来水相互交错的有机整体,洪和涝相互交织,相生相伴。

2.4 洪涝共治 长期以来,由于水利和市政是两个独立的行政部门,水利和市政又分属两个不同的

学科专业,市政和水利分别独立按各自的规范进行设计:城市排水标准按照《室外排水设计规范》,

针对产生于城市内较小汇水面积上较短历时的雨水径流进行排除;城市排涝标准按照《城市防洪工程

规划规范》,针对解决较大汇流面积较长历时暴雨产生的涝水排放。“洪归洪,涝归涝”的治理模式,

就导致洪涝治理不衔接,忽略城市海绵、小排水和大排水的系统性,主要表现在:(1)市政排水和水

利排涝设计采用的设计雨型不统一,导致对于同样的致灾要素(降雨)采用了两个不同的标准;(2)未

充分考虑排水系统和排涝系统互为边界条件,市政排水设计主要考虑局部排水区的降雨强度,对承

泄区河道的水位顶托考虑不足;水利则一般按照流域面积计算产汇流,无法充分考虑地面的水文物

理性质和产汇流格局。不衔接的各自达标不等于整体设防达标。如河道设计洪水位高,就单一的加

高堤防,高水位行洪又会降低排水系统的排水能力;管网的排水能力不足,一味提高排水管网标

准,加大排水流量的同时相当于把风险转嫁到河道下游。

洪涝同源意味着洪涝治理必须洪涝共治。一是要树立防洪排涝体系整体设防达标的概念。城市

洪涝相生相伴,不能刻板地界定洪涝的边界。城市内涝防治标准,是指在发生相应频率 24 h 设计暴

雨工况下,城市海绵、小排水系统和大排水系统整体设防、综合协调作用下达到城市内涝防治要

求。二是城市洪涝治理必须从流域尺度,统筹城市海绵、小排水系统和大排水系统三大要素加强“流

域树”建设,按照因地制宜的原则把现有的“流域树”培育得更加粗壮、结构更加合理。(1)树枝和树

杈建设。如新建水库或水库挖潜(疏浚水库或降低水库溢洪道高程),拦蓄进入城市的山洪;把湿地

公园改造为临时蓄滞洪区,河道流量大时,可以分洪;加高堤防、拓宽河道,增强河道行洪能力

等。(2)树叶建设:管网扩容,增强管网的排水能力;建设蓄水池或利用下凹式广场,实现错峰功能

等。(3)建立科学模拟“洪涝同源”的城市洪涝计算方法,关键是统一市政排水和水利排涝的设计雨型

和建立“城市海绵-小排水-大排水”耦合水文水动力模型,以科学指导洪涝评估和洪涝治理布局。

3 统一市政排水和水利排涝的设计雨型

市政排水设计暴雨多采用年多个样本法,每年选取 6 ~ 8 个降雨样本,然后将暴雨样本不论年份

从大到小进行排序,选择 3 ~ 4 倍的年数样本数后,采用经验频率计算公式进行计算。水利排涝设计

— 661 —