Page 12 - 2021年第52卷第10期

P. 12

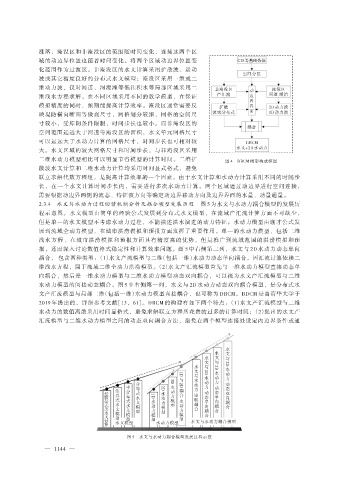

涨落,淹没区和非淹没区的范围随时间变化,连接这两个区

域的动边界位置也随着时间变化。将两个区域动边界位置变 GIS等基础数据

化范围作为过渡区。非淹没区的水文计算采用扩散波、运动

空间分区

波或其它精度良好的分布式水文模型;淹没区采用一维或二

维动力波,仅对河道、河漫滩等低洼积水等局部区域采用二 非淹没区 动 淹没区

维浅水方程求解。在不同区域采用不同的数学模型,在保证 产汇流 边 河道 湖泊

界

模拟精度的同时,预期能提高计算效率。淹没区通常需要反 扩散 界 2D 动力波

映堤防横向断面等微观尺寸,网格划分较细,网格的空间尺 波或分布式 面 1D 动力波

寸较小,受库朗条件限制,时间步长也较小。而非淹没区的

耦合

空间范围远远大于河道等淹没区的面积,水文单元网格尺寸

可以远远大于水动力计算的网格尺寸,时间步长也可相对较 DBCM

水文+2D 水动力

大。水文区域的较大网格尺寸和时间步长,与非淹没区采用

二维水动力模型相比可以明显节省模型的计算时间。二维扩 图 4 DBCM 模型构成框图

散波水文计算和二维水动力计算均采用时间显式格式,避免

联立求解代数方程组,是提高计算效率的一个因素。由于水文计算和水动力计算采用不同的时间步

长,在一个水文计算时间步长内,需要进行多次水动力计算。两个区域通过动边界进行空间连接,

需要根据动边界两侧的流态、特征波方向等确定动边界移动方向及边界界面的水量、动量通量。

2.3.4 水文与水动力过程回馈机制分析及耦合模型发展历程 图 5 为水文与水动力耦合模型的发展历

程示意图,水文模型由简单的经验公式发展到分布式水文模型,在流域产汇流计算方面不可缺少,

但是单一的水文模型不考虑水动力过程,不能描述洪水演进的动力特征;水动力模型由谢才公式发

展到流域全动力模型,在城市洪涝模拟和预报方面发挥了重要作用。单一的水动力模型,包括二维

浅水方程,在城市洪涝模拟和预报方面具有精度高的优势,但是推广到流域范围的洪涝模拟和预

报,还需深入讨论数值格式稳定性和计算效率问题。图 5 中右侧第二列,水文与 2D 水动力动态单向

耦合, 包含两种类型:(1)水文产流模型与二维(包括一维)水动力动态单向耦合,因汇流计算依赖二

维浅水方程,属于流域二维全动力洪涝模型。(2)水文产汇流模型首先与一维水动力模型直接动态单

向耦合,然后是一维水动力模型与二维水动力模型动态双向耦合,可以视为水文产汇流模型与二维

水动力模型的间接动态耦合。图 5 中右侧第一列,水文与 2D 水动力动态双向耦合模型,是分布式水

文产汇流模型与局部二维(包括一维)水动力模型直接耦合,也可称为 DBCM。BDCM 是由清华大学于

2019 年提出的,详细参考文献[13,61]。DBCM 的构建有如下两个特点:(1)水文产汇流模型与二维

水动力的数值离散采用时间显格式,避免求解联立方程所花费的过多的计算时间;(2)提出的水文产

汇流模型与二维水动力模型之间的动态双向耦合方法,避免在两个模型连接处设定内边界条件或通

与 水 文

与 水 文

与 文 水

动 力 水 文 水 与 2D 水

力 动

动 力

2D 水

力 动

1D 水

1D 与

布 分 水 式 型 模 文 3D 水 态 双 合 耦 动 向

布 分 水 式 模 型 半 文 型 力 动 模 2D 耦 合 向 耦 动 态 单

集 文 水 型 模 总 式 2D 水 合

验 经 水 公 算 计 文 类 式 力 动 型 模 合 串 联 耦 向 耦 合 动 态 单

模 1D 水 力 动 型 型 动 水 模 力

水文模型 水动力模型 水文与水动力耦合模型

图 5 水文与水动力耦合模型发展过程示意

— 1144 —