Page 22 - 2023年第54卷第3期

P. 22

宽 0.5m、深 1m的水槽内再现了此次涌浪形成过程(不考虑涌浪在 y方向的传播),水槽前端设置了

长 3m且坡度固定为 45°的滑动面,滑坡散粒体通过可提供初始速度的气动装置启动,试验中水面与

滑动面交界点为原点 O,在 x = 885m处布置了波高传感器测量涌浪波幅变化情况,并在 x = 1342m处

的斜面上布置了波高传感器测量涌浪的爬坡高度,试验滑坡体材料为无胶结作用的 PP - BaSO 颗粒(颗

4

3

3

粒直径 4mm,单个颗粒密度 2640kg?m ),配比后滑坡体最终密度为 1620kg?m 。

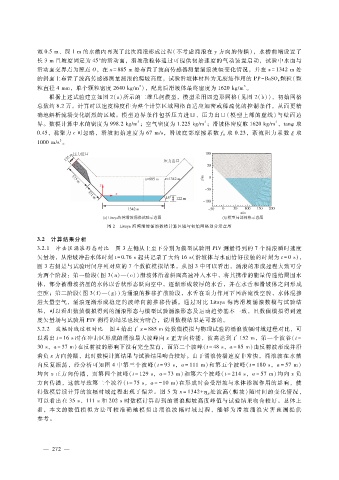

根据上述试验建立如图 2(a)所示的二维几何模型,模型采用四边形网格(见图 2(b)),初始网格

总数约 8.2万。计算时以速度梯度作为整个计算区域网格自适应加密或稀疏化的控制条件,从而更精

确地解析流场变化剧烈的区域。模型边界条件包括压力进口、压力出口(模型上部的虚线)与壁面边

3

3

3

界。数模计算中水的密度为 998.2kg?m ;空气密度为 1.225kg?m ;滑坡体密度取 1620kg?m ,tan φ取

0.45,黏聚力 c可忽略,滑坡初始速度为 67m?s,滑坡底部摩擦系数 f取 0.23,紊流阻力系数 ξ 取

0

2

1000m?s。

图 2 Lituya海湾滑坡涌浪数模计算区域与初始网格划分示意图

3.2 计算结果分析

3.2.1 冲击区涌浪形态对比 图 3左侧从上至下分别为模型试验用 PIV测量得到的 7个涌浪瞬时速度

矢量场,从滑坡冲击水体时刻 t = 0.76s 起共记录了大约 16s(滑坡体与水面恰好接触的时刻为 t = 0s ),

图 3右侧是与试验时间序列对应的 7个数值模拟结果。从图 3中可以看出,涌浪的形成过程大致可分

为两个阶段:第一阶段(图 3(a)—(e))滑坡体沿着斜面高速冲入水中,将其携带的能量传递给周围水

体,部分被滑坡挤压的水体以舌状形态跃向空中,逐渐形成较厚的水舌,并在水舌和滑坡体之间形成

空腔;第二阶段(图 3(f)—(g))为涌浪的推移扩散阶段,水舌在重力作用下回落淹没空腔,水体混掺

进大量空气,涌浪逐渐形成稳定的波峰向前推移传播。通过对比 Lituya海湾滑坡涌浪数模与试验结

果,可以看出数值模拟得到的涌浪形态与模型试验涌浪形态及运动趋势基本一致,且数值模拟得到速

度矢量场与试验用 PIV测得的结果也较为吻合,说明数模结果是可靠的。

3.2.2 波幅时域过程对比 图 4给出了 x = 885m处数值模拟与物理试验的涌浪波幅时域过程对比,可

以看出 t = 16s 时在冲击区形成的涌浪最大波峰向 x正方向传播,波高达到了 152m,第一个波谷(t =

30s ,a = 37m)在反射波的影响下没有完全发育,而第二个波峰(t = 48s,a = 85m)由反射波形成并沿

着负 x方向传播,此时数模计算结果与试验结果吻合较好。由于涌浪传播速度非常快,涌浪波在水槽

内反复振荡,经分析可知图 4中第三个波峰(t = 93s ,a = 111m )和第五个波峰(t = 180s ,a = 57m )

均向 x正方向传播,而第四个波峰(t = 129s ,a = 73m )和第六个波峰(t = 214s ,a = 57m )均向 x负

方向传播,这就导致第二个波谷( t = 75s ,a =- 10m )在形成时会受滑坡与水体掺混作用的影响,使

处波高(爬坡)随时间的变化情况,

得数模后续计算的波幅时域过程出现了偏差。图 5为 x = 1342 + η R

可以看出在 35s、111s和 202s时数模计算得到的涌浪爬坡高度峰值与试验结果吻合较好。总体上

看,本文的数值 模 拟 方 法 可 较 准 确 地 模 拟 出 涌 浪 波 幅 时 域 过 程,能 够 为 滑 坡 涌 浪 灾 害 预 测 提 供

参考。

— 2 7 —

2