Page 140 - 2025年第56卷第2期

P. 140

性比动物特性更重要,但植物年龄难以获取 [15] 。综上分析,在评估环境损失率时只需考虑四个关键因

素,即洪水深度和淹没历时、植物高度和耐涝性。

在四个关键影响因素中,洪水越深淹没的动植物越多,植物越高越容易在洪水中生存并为其他

生物提供食物和避难所,洪水淹没历时越久对生态破坏越严重,但如果植物耐涝时间长,它们仍可

进行光合作用并为生态系统提供动力。根据上述分析,做出以下假设:当洪水淹没历时超过植物耐

涝时间时,所有植物死亡 [13] 并且难以快速恢复,造成全年的 ESV 损失;当洪水淹没历时不超过植物

耐涝时间时,如洪水深度超过植物高度,则环境损失率仅与洪水淹没历时成正比,如洪水深度不超过植

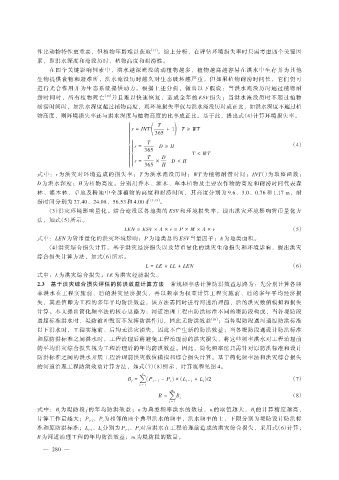

物高度,则环境损失率还与洪水深度与植物高度的比率成正比。基于此,提出式(4)计算环境损失率。

ì ( )

T

ïr = INT + 1 T ≥ WT

ï

ï 365

ï

ï ì T

ï

ï

íïr = D ≥ H (4)

ï ï ï 365 T < WT

ï

ï

í

ï

ï

ïï T D D < H

ï ïï 365 × H

ï

ï r =

îî

式中:r 为洪灾对环境造成的损失率;T 为洪水淹没历时;WT 为植物耐涝时间;INT()为取整函数;

D 为洪水深度;H 为植物高度。分别用乔木、灌木、草本植物及主要农作物的高度和耐涝时间代表森

林、灌木林、草地及耕地中全部植物的高度和耐涝时间,其高度分别为 9.6、3.0、0.76 和 1.17 m,耐

[13,15]

涝时间分别为 27.40、24.08、56.53 和 4.00 d 。

(3)洪灾环境影响量化。结合淹没区各地类的 ESV 和环境损失率,提出洪灾环境影响货币量化方

法,如式(5)所示。

LEN = ESV × A × r = P × M × A × r (5)

式中:LEN 为货币量化的洪灾环境影响;P 为地类总的 ESV 当量因子;A 为地类面积。

(4)洪灾综合损失计算。基于洪灾经济损失以及货币量化的洪灾生命损失和环境影响,提出洪灾

综合损失计算方法,如式(6)所示。

L = LE + LL + LEN (6)

式中:L 为洪灾综合损失;LE 为洪灾经济损失。

2.3 基于洪灾综合损失评估的防洪效益计算方法 常规频率法计算防洪效益思路为:先分别计算各频

率洪水在工程实施前、后的洪灾经济损失,再以频率为权重计算工程实施前、后的多年平均经济损

失,其差值即为工程的多年平均防洪效益,该方法需同时进行河道治理前、后的洪灾数值模拟和损失

计算。本文提出简化频率法的核心思路为:河道治理工程由防洪标准不同的堤防段构成,当各堤防段

遇超标准洪水时,堤防被冲毁而不发挥防洪作用,因此无防洪效益 [26] ;当各堤防段遇河道原防洪标准

以下洪水时,工程实施前、后均无洪灾损失,因此不产生新的防洪效益;当各堤防段遇设计防洪标准

和原防洪标准之间洪水时,工程治理后将避免工程治理前的洪灾损失,将这些频率洪水对工程治理前

的平均洪灾综合损失视为工程治理后的年均防洪效益。因此,简化频率法只需针对原防洪标准和设计

防洪标准之间的洪水开展工程治理前洪灾数值模拟和综合损失计算。基于简化频率法和洪灾综合损失

的河道治理工程防洪效益计算方法,如式(7)(8)所示,计算流程见图 4。

n

B j = ∑ (P i - 1 - P i ) × ( L i - 1 + L i )/2 (7)

i = 1

m

(8)

B = ∑ B j

j = 1

式中:B 为堤防段 j 的年均防洪效益;n 为典型频率洪水的数量,n 的取值越大,B 的计算精度越高,

j

j

计算工作量越大;P 、P 为相邻的两个典型洪水的频率,洪水频率的上、下限分别为堤防设计防洪标

i-1 i

准和原防洪标准;L 、L 分别为 P 、P 对应洪水在工程治理前造成的洪灾综合损失,采用式(6)计算;

i-1 i i-1 i

B 为河道治理工程的年均防洪效益;m 为堤防段的数量。

— 280 —