Page 66 - 水利学报2025年第56卷第4期

P. 66

而减小(图 8(e)(f)),表底层盐度差减小,减弱伶仃水道盐度垂向分层。

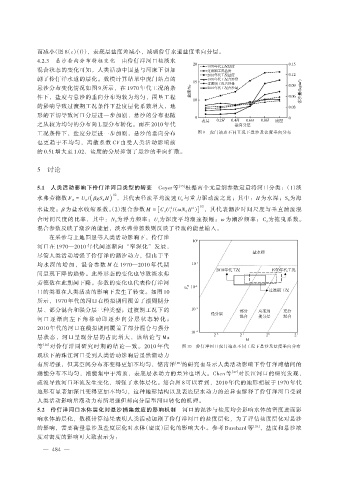

4.2.3 悬沙垂向分布特征变化 由伶仃洋河口盐淡水

混合状态的变化可知,人类活动中围垦与河床下切加

剧了伶仃洋水道的层化。数模计算结果中虎门站点的

悬沙分布变化情况如图 9 所示,在 1970 年代工况的条

件下,盐度与悬沙的垂向分布均较为均匀,围垦工程

的影响导致过渡期工况条件下盐度层化系数增大,地

形的下切导致河口分层进一步加剧,悬沙的分布也随

之从较为均匀的分布向 L 型分布转化。而在 2010 年代

工况条件下,盐度分层进一步加剧,悬沙的垂向分布 图 9 虎门站点不同工况下悬沙及盐度垂向分布

也更趋于不均匀,离散系数 CV 由受人类活动影响前

的 0.51 增大至 1.02,盐度的分层抑制了悬沙的垂向扩散。

5 讨论

5.1 人类活动影响下伶仃洋河口类型的转变 Geyer 等 [25] 根据两个无量纲参数定量将河口分类:(1)淡

1/2

水弗劳德数 F rf = U 0 /( βgS 0 H) ,其代表径流平均流速 U 与重力驱动流之比;其中:H 为水深;S 为海

0 0

1/2

水盐度;β 为盐水收缩系数。(2)混合参数 M = [C d U t / ( ωN 0 H )] ,其代表潮汐时间尺度与垂直湍流混

2

2

合时间尺度的比率,其中:N 为浮力频率;U 为深度平均潮速振幅;ω 为潮汐频率;C 为拖曳系数。

0 t d

混合参数反映了潮汐的能量,淡水弗劳德数则反映了径流的能量输入。

在采砂与土地围垦等人类活动影响下,伶仃洋

河口在 1970—2010 年代间逐渐向“窄深化”发展,

尽管人类活动增强了伶仃洋的潮汐动力,但由于平

均水深的增加,混合参数 M 在 1970—2010 年代期

间呈现下降的趋势。此外形态的变化也导致淡水弗

劳德数在此期间下降。参数的变化也代表伶仃洋河

口的类型在人类活动的影响下发生了转变。如图 10

所示,1970 年代的河口在模拟期间覆盖了潮周期分

层、部分混合和强分层三种类型;过渡期工况下的

河 口 逐 渐 向 左 下 角 移 动 即 逐 步 向 分 层 状 态 转 化 ;

2010 年代的河口在模拟期间覆盖了部分混合与强分

层状态,河口呈现分层的占比增大,该结论与 Ma

等 [26] 对伶仃洋同研究时期的结论一致。2010 年代 图 10 伶仃洋河口虎门站点不同工况下悬沙及盐度垂向分布

现状下的珠江河口受到人类活动影响后虽然潮动力

有所增强,但其空间分布亦变得更加不均匀,储南洋 [20] 的研究也显示人类活动影响下伶仃洋滩槽间的

潮能分布不均匀,潮能集中于湾顶,表底层水动力的差异也增大。Chen 等 [27] 对长江河口的研究发现,

疏浚导致河口环流发生变化,增强了水体层化。结合图 8 可以看到,2010 年代的地形相较于 1970 年代

地形有显著加深且变得更加不均匀,这种地形结构以及表底层水动力的差异也解释了伶仃洋河口受到

人类活动影响后潮动力有所增强但却向分层型河口转化的机理。

5.2 伶仃洋河口水体层化对悬沙捕集效应的影响机制 河口的泥沙与盐度均会影响水体的密度进而影

响水体的层化,数模计算结果表明人类活动加剧了伶仃洋河口的盐度层化,为了评估盐度层化对悬沙

的影响,需要衡量悬沙及盐度层化对水体(密度)层化的影响大小。参考 Burchard 等 [28] ,盐度和悬沙浓

度对密度的影响可大致表示为:

— 484 —