Page 61 - 水利学报2025年第56卷第4期

P. 61

3 研究方法

3.1 实测资料分析 采用 2016 年 12 月枯季大潮期(2016 年 11 月 30 日 11 时至 2016 年 12 月 1 日 13 时)、

枯季小潮期(2016 年 12 月 5 日 9 时至 2016 年 12 月 6 日 12 时)以定点和走航相结合在珠江三角洲河网和

口门 16 个站位进行同步泥沙水文观测的资料,以及在河网一、二级分汊及八大口门布置的 14 条垂线

数据,测量内容包括温度、盐度、浊度、含沙量和流速等。

3.2 三维“径-潮-盐-悬沙”数学模型 采用 EFDC 构建珠江河口的三维径-潮-盐-悬沙数学模型,

EFDC 在我国珠江口区域得到成功应用 [23] 。伶仃洋水动力与整个珠江三角洲水动力息息相关,因此,

利用河网区域地形断面水边线、河口区域海图的地形岸线数据、河口上游水文站流量、含沙量数据与

外海潮汐模型结果建立了范围包括整个珠江三角洲河网区以及伶仃洋、磨刀门、黄茅海等河口湾区的

三维径-潮-盐-悬沙数学模型。模型的上边界取西江梧州站、北江石角站、流溪河老鸦岗站、东江博

罗站、潭江石咀站,外海延伸至水深约 70 m 处,东边界至大亚湾,西边界至镇海湾,模型范围及网格

划分如图 1 所示,平面共含约 7 万个网格,垂向划分 13 个均匀 sigma 层。

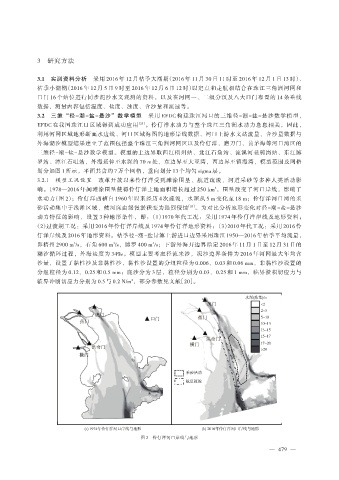

3.2.1 模型工况设置 改革开放以来伶仃洋受到滩涂围垦、航道疏浚、河道采砂等多种人类活动影

响。1978—2016 年间滩涂围垦使得伶仃洋土地面积增长超过 250 km ,围垦改变了河口岸线,影响了

2

水动力(图 2);伶仃洋西槽自 1960 年以来经历 4 次疏浚,水深从 5 m 变化至 18 m;伶仃洋河口湾的采

砂活动集中于浅滩区域,使河床由缓慢淤积变为强烈侵蚀 [20] 。为对比分析地形变化对径-潮-盐-悬沙

动力特征的影响,设置 3 种地形条件,即:(1)1970 年代工况:采用 1974 年伶仃洋岸线及地形资料;

(2)过渡期工况:采用 2016 年伶仃洋岸线及 1974 年伶仃洋地形资料;(3)2010 年代工况:采用 2016 伶

仃洋岸线及 2016 年地形资料。枯季径-潮-盐计算上游进口边界采用珠江 1950—2016 年枯季平均流量,

即梧州 2900 m /s,石角 600 m /s,博罗 400 m /s;下游外海开边界给定 2016 年 11 月 1 日至 12 月 31 日的

3

3

3

潮汐循环过程,外海盐度为 34‰。模型主要考虑径流来沙,泥沙边界条件为 2016 年河网最大年均含

沙量,设置了黏性沙及非黏性沙,黏性沙设置的分组粒径为 0.006、0.03 和 0.06 mm,非黏性沙设置的

分组粒径为 0.12、0.25 和 0.5 mm;底沙分为 3 层,粒径分别为 0.03、0.25 和 1 mm,临界淤积切应力与

临界冲刷切应力分别为 0.5 与 0.2 N/m ,部分参数见文献[20]。

2

图 2 伶仃洋河口岸线与地形

— 479 —