Page 65 - 水利学报2025年第56卷第4期

P. 65

10~40 km 的西槽纵剖面段表层流速大于底层。1974—2016 年伶仃洋口门在人类活动影响下逐渐“窄深

化”,伶仃洋口门也进一步外延,径流动力深入伶仃洋西槽,从而加剧伶仃水道的层化。总之,近

40 年来岸线和海床地形变化的综合影响下伶仃水道流速增加,西槽潮动力增强。

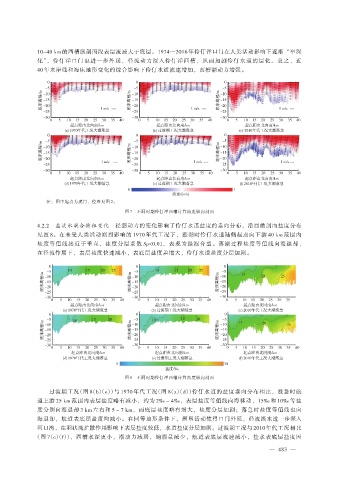

注:图中起点为虎门,位置见图 2。

图 7 不同时期伶仃洋西槽计算流速纵向剖面

4.2.2 盐淡水混合特征变化 径潮动力的变化影响了伶仃水道盐度的垂向分布,沿西槽剖面盐度分布

见图 8。在未受人类活动剧烈影响的 1970 年代工况下,涨潮时伶仃水道陆侧起点向下游 40 km 范围内

盐度等值线接近于垂直,盐度分层系数 Sp<0.01,表现为强混合型。落潮过程盐度等值线向海退却,

在径流作用下,表层盐度快速减小,表底层盐度差增大,伶仃水道盐度分层加剧。

图 8 不同时期伶仃洋西槽计算盐度纵向剖面

过渡期工况(图 8(b)(e))与 1970 年代工况(图 8(a)(d))伶仃水道的盐度垂向分布相比,涨急时航

道上游 25 km 范围内表层盐度略有减小,约为 2‰~4‰,表层盐度等值线向海移动,15‰ 和 10‰ 等盐

度分别向海退却 3 km 左右和 5~7 km,而底层盐度略有增大,盐度分层加剧;落急时盐度等值线也向

海退却,航道表底层盐度均减小。在同等地形条件下,围垦活动使得口门外延,径流淡水进一步深入

河口湾,在羽状流扩散作用影响下表层盐度较低,水道盐度分层加剧。过渡期工况与 2010年代工况相比

(图 7(c)(f)),西槽水深更小,潮动力减弱,纳潮量减少,航道表底层流速减小,盐水表底层盐度因

— 483 —