Page 64 - 水利学报2025年第56卷第4期

P. 64

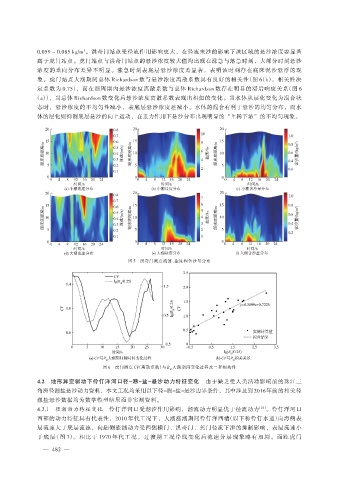

0.059 ~ 0.085 kg/m³。洪奇门站点受径流作用影响更大,在径流来沙的影响下该区域的悬沙浓度要显著

高于虎门站点。虎门站点与洪奇门站点的悬沙浓度较大值均出现在涨急与落急时刻,大部分时刻悬沙

浓度的垂向分布差异不明显。涨急时刻表底层悬沙浓度差显著,表明该时刻存在底床泥沙悬浮的现

象。虎门站点大潮期间总体 Richardson 数与悬沙浓度离散系数具有良好的相关性(图 6(b),相关性决

定系数为 0.75),而在潮周期内悬沙浓度离散系数与总体 Richardson 数存在明显的滞后响应关系(图 6

(a)),当总体 Richardson 数变化后悬沙浓度离散系数表现出相似的变化。当水体从层化变化为混合状

态时,悬沙浓度的不均匀性减小,表底层悬沙浓度差减小。水体的混合有利于悬沙的均匀分布,而水

体的层化则抑制底层悬沙的向上运动,在重力作用下悬沙分布出现明显的“上稀下浓”的不均匀现象。

图 5 洪奇门测点流速、盐度和含沙量分布

图 6 虎门测点 CV(离散系数)与 R 大潮期间变化过程及二者相关性

i0

4.2 地形异变驱动下伶仃洋河口径-潮-盐-悬沙动力特征变化 由于缺乏受人类活动影响前的珠江三

角洲径潮盐悬沙动力资料,本文工况均采用以下径-潮-盐-悬沙边界条件,其中涉及到 2016年前的相关径

潮盐悬沙数据均为数学模型结果而非实测资料。

4.2.1 径潮动力特征变化 伶仃洋河口受潮汐作用影响,潮流动力明显优于径流动力 [23] 。伶仃洋河口

西部的动力特征具有代表性,2010 年代工况下,大潮涨潮期间伶仃洋西槽(以下称伶仃水道)向海侧表

层流速大于底层流速,向陆侧涨潮动力受西侧横门、洪奇门、蕉门径流下泄的抑制影响,表层流速小

于底层(图 7)。相比于 1970 年代工况,过渡期工况岸线变化后流速分层现象略有加剧。而距虎门

— 482 —