Page 60 - 水利学报2025年第56卷第4期

P. 60

或两个要素间的联系,有关分层影响悬沙垂向分布的作用机制尚未完全明确。研究区域集中于长江河

[9-12]

口、珠江河口、甬江河口、椒江河口等 ,其中珠江河口是受到人类活动影响的典型河网型河

口 [13-14] 。围垦及挖沙等人类活动直接改造了伶仃洋河口的地貌特征,伶仃洋河口由“倒钟型”河口

湾演化为“喇叭型”河口湾,其海床地形也逐步稳定为“三滩两槽”的格局 [15] 。地貌特征的变化影

响了潮汐的涨落过程,其对河口径潮动力的影响具体表现在潮波演化和河网余水位的变化 [16-18] 。径

潮动力特征变化后河口洪季洪水下泄过程受到影响,枯季咸潮上溯加剧,河口盐淡水混合特征改

变 [19] 。径潮动力与盐淡水混合状态直接影响了河口沉积物的输运 [20] ,悬沙在人类活动影响前后的

“径-潮-盐”动力耦合作用下可能呈现出不同的分布特征。人类活动产生的对河口“动力-混合-输

运”过程的影响可能使得河口三角洲发生退化,进一步引发河口的水安全问题 [21] 。因此,研究人类

活动影响下河口径-潮-盐特征对悬沙分布的影响,对于河口治理及生态保护具有重要意义 [22] 。

伶仃洋河口是潮优型河口,地形变化对径潮动力的影响显著。本文基于人类活动对伶仃洋河口地

貌特征的改造影响(围垦对潮汐通道及口门位置的影响,挖砂疏浚等对河床高程的影响),从其对伶仃

洋枯季径潮动力及盐淡水混合状态的改变角度研究其对悬沙分布的影响。首先基于 2016 年枯季于伶仃

洋口门所测量的盐度、含沙量等实测资料,分析现状条件下伶仃洋口门的盐度及悬沙垂向分布在潮周

期内的变化情况;其次利用 EFDC(Environment Fluid Dynamics Code)软件构建三维径-潮-盐-悬沙数

学模型,分析人类活动对伶仃洋河口盐淡水层化的影响,并分析盐水层化对悬沙垂向分布的影响

机制。

2 研究区域概况

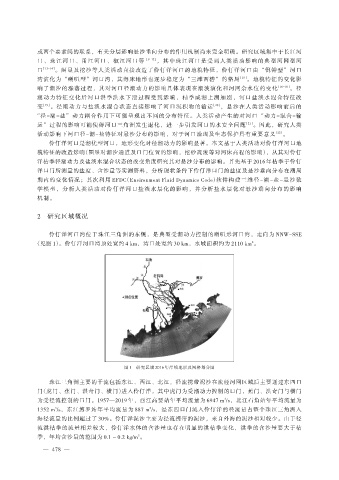

伶仃洋河口湾位于珠江三角洲的东侧,是典型受潮动力控制的喇叭形河口湾,走向为 NNW-SSE

(见图 1)。伶仃洋河口湾顶处宽约 4 km,湾口处宽约 30 km,水域面积约为 2110 km 。

2

图 1 研究区域 2016 年岸线地形及网格划分图

珠江三角洲主要的干流包括东江、西江、北江,径流携带泥沙在流经河网区域后主要通过东四口

门(虎门、蕉门、洪奇门、横门)进入伶仃洋,其中虎门为受潮动力控制的口门,蕉门、洪奇门与横门

为受径流控制的口门。1957—2019 年,西江高要站年平均流量为 6947 m /s,北江石角站年平均流量为

3

1352 m /s,东江博罗站年平均流量为 887 m /s,经东四口门流入伶仃洋的径流量占整个珠江三角洲入

3

3

海径流量的比例超过了 30%。伶仃洋泥沙主要为径流携带的泥沙,来自外海的泥沙相对较少。由于径

流洪枯季的流量相差较大,伶仃洋水体的含沙量也存在明显的洪枯季变化,洪季的含沙量要大于枯

季,年均含沙量的范围为 0.1 ~ 0.2 kg/m 。

3

— 478 —