Page 135 - 2025年第56卷第6期

P. 135

坝袋周长比 L?L= 0.8,截面参数与上游水位的关系见图 7。由图 7(a)可知,增加 H ?L,坝高

2 1 u 1

H ?L先增后减,缘于水位较低时上层坝袋在上游荷载及下层坝袋支挡下产生显著纵向挤压变形,继续

1 1

增大 H ?L,上层坝袋发生较大位移,横向挤压变形较显著,坝高降低;水位较低时,压力水头 H ?L

u

1

i2

1

越大,坝高越小,缘于上层坝袋向上游侧发生横向挤压变形,坝高降低;增大水位,下游支挡作用较

L)越小,坝高越大,缘于上层坝袋更易发

i1

大其纵向挤压变形就越显著,坝高增加;充气压力 p?( γ w 1

生纵向挤压变形,水位较大时,低气压坝袋更易向下游发生横向挤压变形,坝高降低。由图 7(b)可

知,增加 H ?L,坝宽 B?L呈正比例增加,缘于下层坝袋持续的横向挤压作用;压力水头 H ?L越大,

u

i2

1

1

1

L),坝宽

1 i1

坝宽 B?L越小,缘于下层坝袋向上游侧的位移大于上层坝袋向上游侧的位移;增大 p?( γ w 1

越大,缘于水位增加提高了坝袋间相互作用,促进上下层坝袋向两侧发生位移。由图 7(c)可知,增加

H ?L,接地宽度 b?L呈正相关增加,缘于下层坝袋持续向下游侧发生横向挤压变形;H ?L越大,接

i2

1

1

1

u

L),b?L呈 增 加趋 势,缘于水

i1

地宽度就越小,缘于下层坝袋向上游一侧发生膨胀变形;增大 p?( γ w 1 1

位提高促进 下 层 坝 袋 向 下 游 侧 发 生 横 向 挤 压 变 形。由 图 7(d)可 知,增加 H ?L,上层坝袋截面积

u 1

2

2

A?L呈降低趋势,缘于上层坝袋持续压缩变形,随着水位增加而加剧;H ?L越大,A?L降低越显著,

i2

1

1

1

1

1

L)

缘于下层坝袋支挡作用较明显,提高上游水位引起上层坝袋发生显著纵向压缩变形;充气压力 p?( γ w 1

i1

2

越小,A?L降低幅度越大,缘于上层坝袋沿着下层坝面发生显著压缩变形。增大 H ?L,下层坝袋截

1 1 u 1

2 2 2

L)对 A?L的影

面积 A?L呈微弱降低趋势;增大 H ?L,A?L越大,但降低了水位影响,且 p?( γ w 1

2 1 i2 1 2 1 i1 2 1

响较小。

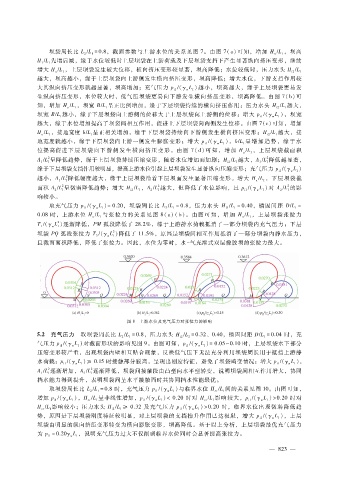

L) =0.20 ,坝袋周长比 L?L = 0.8 ,压力水头 H ?L = 0.40 ,锚固间距 D?L =

i1

取充气压力 p?( γ w 1 2 1 i2 1 1

0.08时,上游水位 H ?L与张拉力的关系见图 8(a)(b)。由 图可 知,增加 H ?L,上 层坝 袋 张拉力

u 1 u 1

2

L)逐渐降低,PM 弧段降低了 28.2%,缘于上游静水荷载抵消了一部分坝袋内充气压力;下层

T?( γ w 1

1

2

L)降低了 11.5%,原因是坝袋间相互作用抵消了一部分坝袋内静水压力,

2

坝袋 PQ弧段张拉力 T?( γ w 1

且截面面积降低,降低了张拉力。因此,水位为零时,水- 气充灌式双层橡胶坝的张拉力最大。

图 8 上游水位及充气压力对张拉力的影响

5.2 充气压力 取坝袋周长比 L?L= 0.8,压力水头 H ?L= 0.32、0.40,锚固间距 D?L= 0.04时,充

2 1 i2 2 1

L) =0.05~0.10时,上层坝袋水下部分

L)对截面形状的影响见图 9。由图可知,p?( γ w 1

气压力 p?( γ w 1

i1 i1

压缩变形较严重,出现坝袋内壁相互贴合现象,反映低气压下无法充分利用坝袋周长用于抵挡上游静

L) L),

水荷载;p?( γ w 1 ≥ 0.15时接触部分脱离,呈现出刚度特征,避免了坝袋畸变情况;增大 p?( γ w 1

i1

i1

2

2

A?L逐渐增加,A?L逐渐降低,坝袋间接触段由凸型向水平型转变,说明坝袋间相互作用增大,协同

1 1 2 1

挡水能力得到提升,表明坝袋间呈水平接触面时其协同挡水性能最优。

L)与临界水位 H ?L间的关系见图 10。由图可知,

i1

1

2

取坝袋周长比 L?L= 0.8时,充气压力 p?( γ w 1 cr 1

L)>0.20时对

增加 p?( γ w 1 L)<0.20时对 H ?L影响较大,p?( γ w 1

i1 cr 1 i1 cr 1 i1

L),H ?L呈非线性增加,p?( γ w 1

L)>0.20时,临界水位出现微弱降低趋

H ?L影响较小;压力水头 H ?L≥ 0.32及充气压力 p?( γ w 1

cr 1 i2 1 i1

L),上层

i1

势,原因是下层坝袋刚度特征较明显,对上层坝袋的支挡抬升作用已达极限,增大 p?( γ w 1

坝袋由明显的纵向挤压变形转变为横向膨胀变形,坝高降低。基于以上分析,上层坝袋最优充气压力

L,说明充气压力过大不仅削弱临界水位同时会显著提高张拉力。

i1

为 p = 0.20 γ w 1

— 8 2 3 —