Page 48 - 水利学报2021年第52卷第6期

P. 48

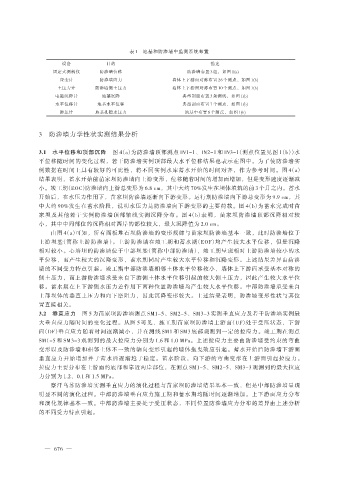

表 1 地基和防渗墙中监测系统布置

设备 目的 描述

固定式测斜仪 防渗墙位移 防渗墙布置 3 组,如图 1(a)

应变计 防渗墙应力 墙体上下游面对称布置 26 个测点,如图 1(b)

土压力计 防渗墙侧土压力 墙体上下游面对称布置 10 个测点,如图 1(b)

电磁沉降计 地基沉降 典型剖面布置 3 条测线,如图 1(b)

水平位移计 地基水平位移 典型剖面布置 7 个测点,如图 1(b)

渗压计 地基孔隙水压力 地基中布置 6 个测点,如图 1(b)

3 防渗墙力学性状实测结果分析

3.1 水平位移和顶部沉降 图 4(a)为防渗墙顶部测点 IN1-1、IN2-1 和 IN3-1(测点位置见图 1(b))水

平位移随时间的变化过程,若干防渗墙实例顶部最大水平位移结果也表示在图中。为了使防渗墙实

例数据在时间上具有较好的可比性,将不同实例水库蓄水开始的时间对齐,作为参考时间。图 4(a)

结果表明,蓄水开始前苗家坝防渗墙向上游变形,位移随着时间的增加而增加,但是变形速度逐渐减

小。竣工期(EOC)防渗墙向上游总变形为 6.8 cm,其中大约 70%发生在坝体填筑的前 3 个月之内。蓄水

开始后,在水压力作用下,苗家坝防渗墙逐渐向下游变形。运行期防渗墙向下游总变形为 9.9 cm,其

中大约 90%发生在蓄水阶段,说明水压力是防渗墙向下游变形的主要荷载。图 4(b)为蓄水完成时苗

家坝及其他若干实例防渗墙顶部轴线实测沉降分布。图 4(b)表明,苗家坝防渗墙顶部沉降相对较

小,其中中间部位的沉降相对两岸的部位较大,最大沉降值为 2.0 cm。

由图 4(a)可知,所有面板堆石坝防渗墙的变形规律与苗家坝防渗墙基本一致,此时防渗墙位于

上游坝基(简称上游防渗墙)。上游防渗墙在竣工期和蓄水期(EOF)均产生较大水平位移,但是沉降

相对较小。心墙坝的防渗墙位于中部坝基(简称中部防渗墙),竣工期呈现相对上游防渗墙较小的水

平位移,而产生较大的沉降变形,蓄水期同时产生较大水平位移和沉降变形。上述结果差异由防渗

墙的不同受力特点引起。竣工期中部防渗墙相邻土体水平位移较小,墙体上下游面承受基本对称的

侧土压力,而上游防渗墙承受来自下游侧土体水平位移引起的较大侧土压力,因此产生较大水平位

移。蓄水期在上下游侧水压力差作用下两种位置防渗墙均产生较大水平位移。中部防渗墙承受来自

上部坝体的垂直土压力和向下摩阻力,因此沉降变形较大。上述结果表明,防渗墙变形性状与其位

置直接相关。

3.2 垂直应力 图 5 为苗家坝防渗墙测点 SM1-5、SM2-5、SM3-3 实测垂直应力及若干防渗墙实例最

大垂直应力随时间的变化过程。从图 5 可见,施工期苗家坝防渗墙上游面(UF)处于受压状态,下游

面(DF)垂直应力随着时间逐渐减小,并在测线 SM1 和 SM3 底部观测到一定的拉应力。竣工期在测点

SM1-5 和 SM3-3 观测到的最大拉应力分别为 1.6 和 1.0 MPa。上述拉应力主要由防渗墙受约束的弯曲

变形以及防渗墙和相邻土体不一致的轴向变形引起的墙体拖曳效应引起。蓄水开始后防渗墙下游面

垂直应力开始增加并于蓄水后逐渐趋于稳定。蓄水阶段,向下游的弯曲变形在上游面引起拉应力。

拉应力主要分布在上游面的底部和靠近两岸部位,在测点 SM1-5、SM2-5、SM3-3 观测到的最大拉应

力分别为 1.2、0.1 和 1.5 MPa。

察汗乌苏防渗墙实测垂直应力的演化过程与苗家坝防渗墙结果基本一致,但是中部防渗墙呈现

明显不同的演化过程。中部防渗墙垂直应力施工期和蓄水期均随时间逐渐增加。上下游面应力分布

和演化规律基本一致。中部防渗墙主要处于受压状态,不同位置防渗墙应力分布的差异由上述分析

的不同受力特点引起。

— 676 —