Page 53 - 水利学报2021年第52卷第6期

P. 53

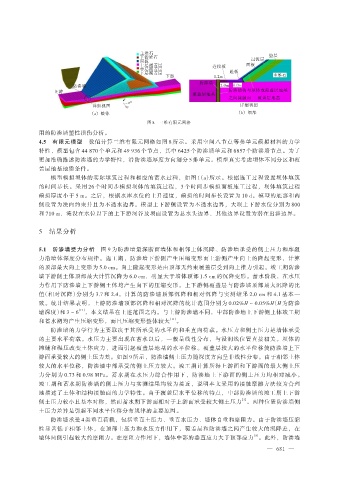

主堆石

下游堆石 过渡层 垫层

面板

上层覆盖层 连接板 面板

中层覆盖层

下层覆盖层 趾板

下游 1.2m 主堆石

防渗墙

防渗墙 2.0m 6.0m

上游 防渗结构与坝体或覆盖层地基

覆盖层地基

之间接触面 覆盖层地基

详细视图 详细视图

(a) 整体 (b) 细部

图 8 三维有限元网格

用的防渗墙塑性损伤分析。

4.5 有限元模型 数值计算三维有限元网格如图 8 所示。采用空间八节点等参单元模拟材料的力学

特性,模型包含 44 870 个单元和 49 936 个节点,其中 6425 个防渗墙单元和 6857 个防渗墙节点。为了

更加准确描述防渗墙的力学特性,沿防渗墙厚度方向划分 5 排单元。模型真实考虑坝体不同分区和覆

盖层地基地质条件。

模型模拟坝体的实际填筑过程和相应的蓄水过程,如图 1(a)所示。根据施工过程设置坝体填筑

的时间步长。采用 26 个时间步模拟坝体的填筑过程,3 个时间步模拟面板施工过程,坝体填筑过程

模拟厚度小于 5 m。之后,根据水库水位的上升速度,模拟的时间步长设置为 10 d。模型的底部和两

侧设置为法向约束并且为不透水边界。模型上下游侧设置为不透水边界,大坝上下游水位分别为 800

和 710 m,淹没在水位以下的上下游河谷及坝面设置为总水头边界,其他边界设置为潜在出渗边界。

5 结果分析

5.1 防渗墙受力分析 图 9 为防渗墙最深断面墙体和相邻土体沉降、防渗墙承受的侧土压力和摩阻

力沿墙体深度分布规律。施工期,防渗墙下游侧产生压缩变形而上游侧产生向上的隆起变形,计算

的顶部最大向上变形为 5.0 cm。向上隆起变形是由顶部无约束覆盖层受到向上推力引起。竣工期防渗

墙下游侧土体顶部最大计算沉降为 6.0 cm,明显大于墙体顶部 1.5 cm 的沉降变形。蓄水阶段,在水压

力作用下防渗墙上下游侧土体均产生向下的压缩变形。上下游侧覆盖层与防渗墙顶部最大沉降的比

值(相对沉降)分别为 3.7 和 2.4。计算的防渗墙顶部沉降和相对沉降与实测结果 2.0 cm 和 4.1 基本一

致。统计结果表明,上游防渗墙顶部沉降和相对沉降的统计范围分别为 0.02%H ~ 0.05%H(H 为防渗

[11]

墙深度)和 3 ~ 6 ,本文结果在上述范围之内。与上游防渗墙不同,中部防渗墙上下游侧土体竣工期

和蓄水期均产生压缩变形,而且压缩变形整体较大 [11] 。

防渗墙的力学行为主要取决于其所承受的水平向和垂直向荷载。水压力和侧土压力是墙体承受

的主要水平荷载。水压力主要出现在蓄水以后,一般呈线性分布,与浸润线位置直接相关。坝体的

摊铺和碾压改变土体应力,进而引起覆盖层地基的水平位移。覆盖层较大的水平位移使防渗墙上下

游面承受较大的侧土压力差。如图 9 所示,防渗墙侧土压力随深度方向呈非线性分布。由于相邻土体

较大的水平位移,防渗墙中部承受的侧土压力较大。竣工期计算所得上游面和下游面的最大侧土压

力分别为 0.73 和 0.98 MPa。蓄水期在水压力综合作用下,防渗墙上下游面的侧土压力均相对减小。

竣工期和蓄水期防渗墙的侧土压力与实测结果均较为接近,说明本文采用的接触摩擦方法较为合理

地描述了土体和结构接触面的力学特性。由于覆盖层水平位移的特点,中部防渗墙的竣工期上下游

[2]

侧土压力较小且基本对称,然而蓄水期下游面相对于上游面承受较大侧土压力 。两种位置防渗墙侧

土压力差异是引起不同水平位移分布规律的主要原因。

防渗墙承受 4 类垂直荷载,包括垂直土压力、垂直水压力、墙体自重和摩阻力。由于防渗墙压缩

性显著低于相邻土体,在顶部土压力和水压力作用下,覆盖层和防渗墙之间产生较大的沉降差,在

[8]

墙体两侧引起较大的摩阻力。在摩阻力作用下,墙体中部的垂直应力大于顶部应力 。此外,防渗墙

— 681 —