Page 125 - 2021年第52卷第7期

P. 125

之间,最大为-0.35 mm;设计水深时,槽体的横向相对变形在-0.20 ~ 0.35 mm 之间,最大为 0.55 mm。

分析图 6 可得出,空槽时,槽体特征点 C 处的第一主应力在 0.05 MPa 左右,最大值为 0.1 MPa;设计

水深时,槽体特征点 C 处的第一主应力在 0.10 MPa 左右,最大值为 0.27 MPa。

进一步分析图 5 和图 6,可以得出,本研究对象中,由于水体的作用,致使渡槽在正常运行时,

槽体的动应力比空槽时增大 2.7 倍。从槽内水体的质量和槽体的质量对比来看,槽内水体约为 1687 t,

槽体钢筋混凝土约为 5171 t,水体质量约为槽体质量的 1/3。若只考虑水体的惯性力作用,运行工况

的槽体的动应力应比空槽时增大 1.33 倍,而计算的结果是增大 2.7 倍。这是由于采用“设计标准”推荐

的槽体动水压力计算模型,在横向和竖向,既考虑了水体的对流冲击作用,又考虑了水体的脉动压

力作用,还考虑了与地震动作用方向相垂直的动水压力,计算结果合理且有利于渡槽结构的设计。

同时,还发现,在地震波作用下,正常运营情况下槽体的动位移和动应力在地震激励后期,槽

体的动响应得到了进一步的放大,这是因为“设计标准”在建立槽体动水压力时,采用的假定条件是

水体无黏、无旋、不可压缩等假定,在地震作用下,槽内水体吸收了一部分能量,在地震作用后

期,水体将吸收的这一部分能量释放出来的结果,这应引起工程界的足够重视。

为了适应水工混凝土结构设计承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的表达式,需要

将地震作用的响应按分项系数的原则,叠加到设计表达式中。而在时程分析中,每一步计算就有一

个响应结果,叠加哪一步的计算结果,就值得探讨。考虑到 1 级大型渡槽是调水工程的关键性建筑

物,应将地震作用下最不利的状态叠加到设计表达式中,这就需要找出全激励时间内,特定(设计)

跨渡槽全槽身某一响应的最大值,称之为全时域全场域的最值。

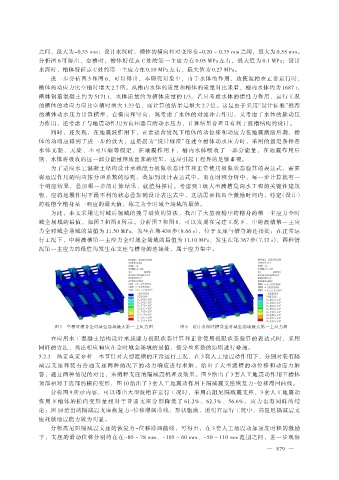

为此,本文采用先时域后场域的搜寻最值的算法,找出了大型渡槽中跨槽身的第一主应力全时

域全场域的最值,如图 7 和图 8 所示。分析图 7 和图 8,可以发现在完建工况下,中跨渡槽第一主应

力全时域全场域的最值为 11.50 MPa,发生在第 438 步(8.66 s),位于支座与槽身的连接处;在正常运

行工况下,中跨渡槽第一主应力全时域全场域的最值为 11.10 MPa,发生在第 367 步(7.32 s),两种情

况第一主应力的最值均发生在支座与槽身的连接处,属于应力集中。

图 7 空槽时槽身全时域全场域最大第一主应力图 图 8 设计水深时槽身全时域全场域最大第一主应力图

在应用水工混凝土结构设计承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的表达式时,采用

同样的方法,找出相应响应在全时域全场域的最值,按分项系数的原则进行叠加。

5.2.3 隔震减震分析 本节针对大型渡槽的正常运行工况,在 3 套人工地震动作用下,分别对装有隔

减震支座和装有普通支座两种情况下的动力响应进行求解,给出了大型渡槽的动位移和动应力解

答,通过两种情况的对比,来阐释支座的隔减震机理及效果。图 9 给出了 3 套人工地震动作用下槽体

顶部相对于底部的横向变形,图 10 给出了 3 套人工地震动作用下隔减震支座恢复力-位移滞回曲线。

分析图 9 所示内容,可以得出大型渡槽在运行工况时,采用高阻尼隔减震支座,3 套人工地震动

作用下槽体的横向变形量相对于普通支座分别降低了 61.2%、62.3%、56.6%,应力也有同样的结

论;图 10 给出的隔减震支座恢复力-位移滞回曲线,形状饱满,说明在运行工况中,高阻尼隔减震支

座耗散地震能力较为明显。

分析高尼阻隔减震支座的恢复力-位移滞回曲线,可得出,在 3 套人工地震动加速度时程的激励

下,支座的滑动位移分别约在在-80 ~ 78 mm、-105 ~ 60 mm、-50 ~ 110 mm 范围之间,进一步观察

— 879 —