Page 123 - 2023年第54卷第3期

P. 123

n

∑ ( S S>T&G≤ T )

i

i

i

i =1

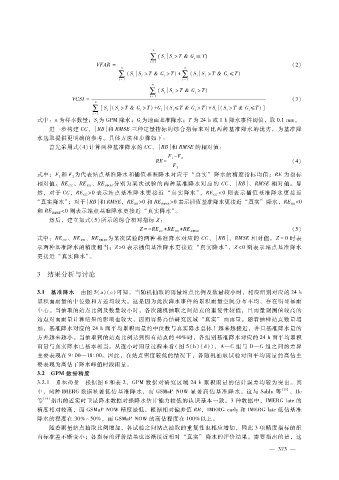

VFAR= (2)

n n

∑ (S S>T&G>T) + ∑ (S S>T&G≤T)

i

i

i

i

i

i

i =1 i =1

n

∑ (S S>T& G>T)

i

i

i

i =1

VCSI = (3)

n

∑ [S (S>T& G >T) + G (S ≤T& G>T) + S (S>T& G≤T)]

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i =1

式中:n为样本数量;S为 GPM降水;G为地面基准降水;T为 24h或 1h降水事件阈值,取 0.1mm。

i i

进一步构建 CC、 RB 和 RMSE三种定量指标的综合指标来对比两种基准降水的优劣,为基准降

水选取提供更明确的参考。具体方法和步骤如下:

首先采用式(4)计算两种基准降水的 CC、 RB 和 RMSE的相对值:

F- F 2

1

RE = (4)

F 2

式中:F和 F为代表站点基准降水和插值基准降水对应于 “真实” 降水的精度指标均值;RE为指标

1

2

相对值。RE 、RE 、RE RMSE 分别为某次试验的两种基准降水对应的 CC、 RB 、RMSE相对值。显

RB

CC

然,对于 CC,RE >0表示站点基准降水更接近 “真实降水”,RE <0则表示插值基准降水更接近

CC

CC

“真实降水”;对于 RB 和 RMSE,RE >0和 RE RMSE >0表示插值基准降水更接近 “真实”降水,RE <0

RB

RB

和 RE RMSE <0则表示站点基准降水更接近 “真实降水”。

然后,建立如式( 5)所示的综合相对指标 Z:

Z =- RE + RE + RE RMSE (5)

CC

RB

式中:RE 、RE 、RE 为某次试验的两种基准降水对应的 CC、 RB 、RMSE相对值。Z = 0时表

CC RB RMSE

示两种基准降水的精度相当;Z>0表示插值基准降水更接近 “真实降水”,Z<0则表示站点基准降水

更接近 “真实降水”。

3 结果分析与讨论

3.1 基准降水 由图 5(a)(c)可知,当随机抽取的雨量站点比例及数量较小时,相应组别对应的 24h

累积面雨量的中位数和方差均较大。这是因为此次降水事件的累积雨量空间分布不均、存在明显暴雨

中心。当抽取的站点比例及数量较小时,各次随机抽取之间站点的重复性较低,且雨量观测值较高的

站点对面雨量计算结果的影响也较大,因而容易高估研究区域 “真实” 面雨量。随着抽样站点数量增

加,基准降水对应的 24h面平均累积雨量的中位数与真实降水总体上越来越接近,并且基准降水量的

方差越来越小。当抽取到的站点比例达到所有站点的 40%时,各组别基准降水对应的 24h面平均累积

雨量与真实降水已基本相当。从逐小时雨量过程来看(图 5(b)(d)),A—C组与 D—G组之间的差异

主要表现在 9∶00—18∶00。因此,在站点密度较低的情况下,各随机抽取试验对面平均雨量的高估主

要表现为高估了降水峰值时段雨量。

3.2 GPM 数据精度

3.2.1 累积雨量 根据图 6和表 2,GPM 数据对研究区域 24h累积雨量的估计误差均较为突出。其

中,两种 IMERG数据显著低估基准降水,而 GSMaPNOW 显著高估基准降水。这与 Sahlu等 [15] 、He

等 [16] 指出的近实时卫星降水数据对强降水估计能力较低的认识基本一致。3种数据中,IMERGlate的

精度相对较高,而 GSMaPNOW 精度最低。根据相对偏差值 RB,IMERGearly和 IMERGlate低估基准

降水的程度在 30%~50%,而 GSMaPNOW 的高估程度在 100%以上。

随着雨量站点抽取比例增加,各试验之间站点抽取的重复性也相应增加,因此 3项精度指标的组

内标准差不断变小;各指标的评价结果也逐渐接近相对 “真实” 降水的评价结果。需要指出的是,这

— 3 7 3 —