Page 57 - 2023年第54卷第3期

P. 57

模拟区域的长为 2.5m,宽为 2m,计算域由 3片不锈钢片组成,3块钢片的坡度均为 0.05。在计算域

内布置两面挡水墙来增加汇流难度,流域的布置及尺寸参见文献[ 31]。区域的出口为右侧两面挡水墙

中间的位置。设计了两组降雨过程,第一组的降雨强度为 5.28mm?min,降雨历时 45s;第二组在前 25s

的降雨强度 5.33mm?min,当降雨停止 7s后,再施加降雨,强度为 5.28mm?min,持续时间为 25s。

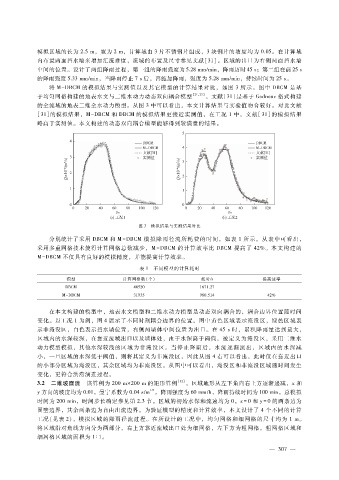

将 M- DBCM的模拟结果与实测值以及其它模型的计算结果对比,如图 3所示。图中 DBCM 是基

于均匀网格构建的地表水文与二维水动力动态双向耦合模型 [21,25] ,文献[31]是基于 Godnouv格式构建

的全流域的地表二维全水动力模型。从图 3中可以看出,本文计算结果与实验值吻合较好。对比文献

[ 31]的模拟结果,M- DBCM和 DBCM的模拟结果更接近实测值,在工况 1中,文献[31]的模拟结果

略高于实测值。本文构建的动态双向耦合模型能够得到较满意的结果。

图 3 模拟结果与实测结果对比

分别统计了采用 DBCM和 M- DBCM 模拟降雨径流所耗费的时间,如表 1所示。从表中可看出,

采用多重网格技术使得计算网格总数减少,M- DBCM 的计算效率比 DBCM 提高了 42%。本文构建的

M- DBCM不仅具有良好的模拟精度,并能提高计算效率。

表 1 不同模型的计算耗时

模型 计算网格数(个) 耗时?s 提高速率

DBCM 48520 1671.27

M- DBCM 31935 980.514 42%

在本文构建的模型中,地表水文模型和二维水动力模型是动态双向耦合的,耦合边界位置随时间

变化。以工况 1为例,图 4展示了不同时刻耦合边界的位置。图中黄色区域表示淹没区,绿色区域表

示非淹没区,白色表示挡水墙位置,右侧两墙体中间位置为出口。在 45s时,累积降雨量达到最大,

区域内的水深较深,在靠近流域出口以及墙体处,由于水深高于阈值,被定义为淹没区,采用二维水

动力模型模拟,其他水深较浅的区域为非淹没区。当停止降雨后,水流逐渐流出,区域内的水深减

小,一旦区域的水深低于阈值,则将其定义为非淹没区,因此从图 4右可以看出,此时仅在靠近出口

的小部分区域为淹没区,其余区域均为非淹没区。从图中可以看出,淹没区和非淹没区域随时间发生

变化,更符合洪涝演进过程。

3.2 二维坡面流 该算例为 200m × 200m的矩形算例 [32] 。区域地形从左下角向右上方逐渐递减,x和

1?3

y方向的坡度均为 0.01。曼宁系数为 0.04s?m 。降雨强度为 60mm?h,降雨持续时间为 100min。总模拟

时间为 200min,时间步长确定参见第 2.3节。区域的初始水深和流速均为 0。x = 0 和 y = 0 的两条边为

固壁边界,其余两条边为自由出流边界。为验证模型的精度和计算效率,本文设计了 4个不同的计算

工况(见表 2),模拟区域的降雨径流过程。在所设计的工况中,均匀网格和细网格的尺寸均为 1m。

将区域沿对角线方向分为两部分,右上方靠近流域出口处为细网格,左下方为粗网格,粗网格区域和

细网格区域的面积为 1∶1。

— 3 0 7 —