Page 112 - 2023年第54卷第11期

P. 112

T低于深层土壤温度 T,即 T<T,在温差的驱动下

0 2 0 2

水汽由高温区迁移至浅层土体低温区并发生冷凝。我

们将土壤深部的水汽向上迁移至浅层称为正向 “锅盖

效应”,所以正向 “锅盖效应” 发生需具备 3个要素:

温差驱动、深层水汽、地表覆盖层。而夏季白天周围

空气温度高,浅层土壤由于光伏板的遮阴作用其温度

相对非光伏区较低,并滞后于空气温度变化,使得外

部大气温度 T高于土壤浅层温度 T,即 T<T,光伏

1 0 0 1

板局部形成的小气候环境使得周围空气湿度增加,此

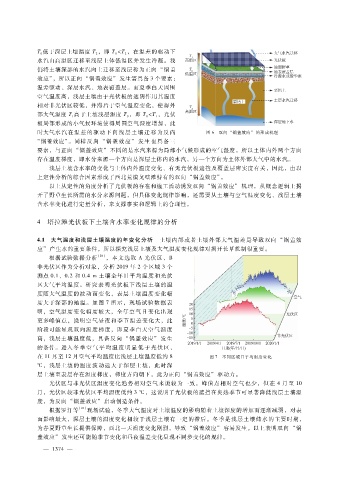

时大气水 汽 在 温 差的驱 动下 向浅 层土 壤 迁 移 为 反 向 图 6 双向 “锅盖效应” 的形成机理

“锅盖效应”。同样反向 “锅盖效 应” 发生也 具备三

要素,与正向 “锅盖效应” 不同的是水汽来源为局部小气候形成的空气湿度。所以土体内外两个方向

存在温度梯度,即水分来源一个方向是深层土体内的水汽,另一个方向为土体外部大气中的水汽。

浅层土壤含水率的变化与土体内外温度变化、有无光伏板遮挡及覆盖层密实度有关,因此,由以

上定性分析的综合因素形成了西北荒漠戈壁滩特有的双向 “锅盖效应”。

以上从定性的角度分析了光伏板的存在和施工活动诱发双向 “锅盖效应” 机理,从概念逻辑上揭

开了野草生长所需的水分来源问题,但具体变化规律影响,还需要从土壤与空气温度变化、浅层土壤

含水率变化进行定量分析,来支撑事实和逻辑上的合理性。

4 塔拉滩光伏板下土壤含水率变化规律的分析

4.1 大气温度和浅层土壤温度的年变化分析 土壤内部或者土壤外部大气温差是导致双向 “锅盖效

应” 产生水的重要条件,所以探究浅层土壤及大气温度变化规律对揭开长草机制很重要。

根据试验数据分析 [20] ,本文选取 A光伏区、B

非光伏区作为分析对象,分析 2019年 2个区域 3个

测点 0.1、0.2和 0.4m土壤全年日平均温度和光伏

区大气平均温度。研究表明光伏板下浅层土壤的温

度随大气温度的波动而变化,表层土壤温度变化幅

度大于深部的地温。如图 7所示,现场试验数据表

明,空气温度变化幅度较大,全年空气日变化出现

更多峰值点,说明空气昼夜和季节温差变化大,此

阶段可能显现双向温度梯度,即夏季白天空气温度

高,浅层土壤温度低,具备反向 “锅盖效应” 发生

的条件。进入冬 季 空 气 平 均 温 度 明 显 低 于 光 伏 区,

在 11月至 12月空气平均温度比浅层土壤温度低约 8 图 7 不同区域日平均温度变化

℃,浅层土壤的温度波动远大于深层土壤,此时深

层土壤至表层存在温度梯度,梯度方向朝下,此为正向 “锅盖效应” 驱动力。

光伏区与非光伏区温度变化趋势相对空气来说较为一致,峰值点相对空气也少,但在 4月至 10

月,光伏区较非光伏区平均温度低约 3℃,这说明了光伏板的遮挡在炎热季节可显著降低浅层土壤温

度,为反向 “锅盖效应” 启动创造条件。

根据罗汀等 [21] 现场试验,冬季大气温度对土壤温度的影响随着土壤深度的增加而逐渐减弱,对表

面影响最大,深层土壤的温度变化相较于浅层土壤有一定的滞后。冬季是浅层土壤储水的主要时期,

为春夏野草生长提供保障,西北一天温度变化剧烈,导致 “锅盖效应” 容易发生。以上表明双向 “锅

盖效应” 发生还可能随季节变化和昼夜温差变化呈现不同步变化的规律。

7

— 1 3 4 —