Page 114 - 2023年第54卷第11期

P. 114

间 20%~35%内振荡,各个测点含水率在平均含水率附近振幅约 2%~3%,这一时期含水率完全满

足野草生长需求。

由图 8(b)可知,6月至 10月初光伏区含水率变化,最低含水率也大于 17%。经分析水分是来自

两个方向的共同作用,定性分析中提到冬季至初春地表覆盖层的阻水作用使得深层迁移来的大部分水

汽以冰的形式在覆盖层下累积,另外加上外部大气水汽迁移至浅层,最终导致 0.1m浅层土壤含水率

最高,达到 33.15%。在野草生长季,3个测点的含水率均在野草存活临界线以上,所以双向 “锅盖效

应” 产生的水量必然满足野草生长的需要。

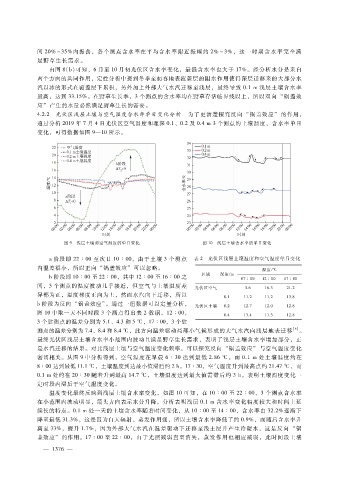

4.2.2 光伏区浅层土壤与空气温度含水率单日变化分析 为了更清楚探究反向 “锅盖效应” 的作用,

通过分析 2019年 7月 4日光伏区空气温度和埋深 0.1、0.2及 0.4m3个测点的土壤温度、含水率单日

变化,可得数据如图 9—10所示。

图 9 浅层土壤和空气温度的单日变化 图 10 浅层土壤含水率的单日变化

a阶段即 22∶00至次日 10∶00,由于土壤 3个测点 表 2 光伏区浅层土壤温度和空气温度单日变化

内温差很小,所以正向 “锅盖效应” 可以忽略。 温度?℃

区域 深度?m

b阶段即 10∶00至 22∶00,其中 12∶00至 16∶00之

07∶00 12∶00 17∶00

间,3个测点的温度波动几乎接近,但空气与土壤温度差

光伏区空气 3.6 16.3 21.2

异都为正,温度梯度正向为上,然而水汽向下迁移,所以

0.1 11.2 11.2 13.8

b阶段为反向 “锅盖效应”。通过一组数据可以定量分析, 光伏区土壤 0.2 12.7 12.0 12.8

图 10中取一天不同时段 3个测点得出表 2数据。12∶00,

0.4 13.4 11.3 12.8

3个监测点的温差分别为 5.1、4.3和 5℃,17∶00,3个监

测点的温差分别为 7.4、8.4和 8.4℃,此方向温差驱动局部小气候形成的大气水汽向浅层地表迁移 [6] 。

最终光伏区浅层土壤含水率小范围内波动且满足野草生长需求,表明了浅层土壤含水率增加部分,正

是水汽迁移的结果。对比浅层土壤与空气温度变化频率,可以探究反向 “锅盖效应” 与空气温度变化

密切相关。从图 9中分析得到,空气温度在早晨 6∶30达到最低 2.86℃,而 0.1m处土壤温度约在

8∶00达到最低 11.1℃,土壤温度到达最小值滞后约 2h。17∶30,空气温度升到最高点约 21.47℃,而

0.1m处约在 20∶30随着升到最高 14.7℃,土壤温度达到最大值需滞后约 3h。表明土壤温度变化一

定时段内滞后于空气温度变化。

温度变化最终反映到浅层土壤含水率变化,如图 10可知,在 10∶00至 22∶00,3个测点含水率

在小范围内波动明显,箭头方向表示水分升降。分析表明浅层 0.1m含水率变化幅度较大和时间上延

续长的特点。0.1m处一天的土壤含水率随着时间变化,从 10∶00至 14∶00,含水率由 32.2%逐渐下

降至最低 31.3%,这是因为白天辐射、蒸发作用强,所以土壤含水率降低了约 0.9%,而随后含水率升

高至 33%,提升 1.7%,因为外部大气水汽在温差驱动下迁移至浅土层并产生冷凝水,这是反向 “锅

盖效应” 的作用。17∶00至 22∶00,由于光照减弱直至消失,蒸发作用也相应减弱,此时间段土壤

— 1 3 6 —

7