Page 113 - 2023年第54卷第11期

P. 113

4.2 双向 “锅盖效应” 对浅层土壤含水率的影响 双向 “锅盖效应” 产生了可供长草的水分,关键是

探究不同区域浅层土壤水分变化规律,定量分析双向 “锅盖效应” 产生的水量对戈壁荒漠长草的影响。

.

.1 不同区域浅层土壤含水率变化的分析 根据文献[22]

4 2 表 1 光伏区与非光伏区浅层土壤含水率对比

可知青海省栗钙土的表层含水率不超过 14%,而当地植被 含水率?%

区域 深度?m

生长需要的含水率约为 15%~17%,设定平均含水率 16%

最高值 最低值 平均值

为野草存活临界线。 0.1 33.15 26.58 30.75

通过分析图 8,可以得出该时期不同区域不同深度的 光伏区 0.2 26.09 20.74 23.43

含水率情况,具体数据详见表 1。如图 8(a),对比非光伏

0.4 29.26 23.76 26.8

区土壤 0.4m以上全年含水率大部分在 16%以下。对于非

0.1 16.44 10.46 12.68

光伏区,尽管 0.4m处平均含水率略大于 15%,但在野草

非光伏区 0.2 16.90 13.02 14.66

存活临界线(含水率 16%)范围是不稳定的,虽然 7月下

0.4 18.01 14.44 15.76

旬、9月下 旬 某 天 含 水 率 略 高 于 16%,但 由 于 供 水 时 间

短,野草也难以存活。因为表层没有封闭覆盖层和光伏遮挡,导致蒸发大,所以在 4月至 12月初 3个

测点由浅至深,含水率逐渐增大,这是非光伏区明显的特征。

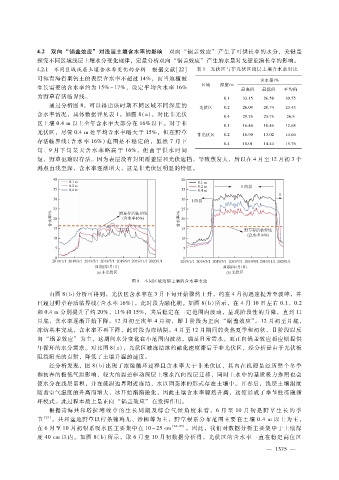

图 8 不同区域浅层土壤的含水率变化

由图 8(b)分析可得到,光伏区含水率在 3月下旬开始骤然上升,约在 4月初迅速提升至波峰,并

且超过野草存活临界线(含水率 16%),此时段为融化期。如图 8(b)所示,在 4月 10日左右 0.1、0.2

和 0.4m分别提升了约 20%、11%和 15%,其后稳定在一定范围内波动,呈现阶段性的升降,直到 11

月底,含水率逐渐开始下降。12月初至次年 4月初,即Ⅰ阶段为正向 “锅盖效应”。12月初至月底,

冻结基本完成,含水率不再下降,此时段为冻结期。4月至 12月期间的炎热夏季和初秋,Ⅱ阶段以反

向 “锅盖效应” 为主,这期间水分变化在小范围内波动,满足日常需水,而正向锅盖效应相应则提供

年循环的水分需求。对比图 8(a),光伏区被冻结冰的融化速度滞后于非光伏区,经分析是由于光伏板

阻挡阳光的直射,降低了土壤升温的速度。

经分析发现,图 8(b)出现了冻融循环过程且含水率大于非光伏区,其内在机理是经历整个冬季

和初春的极低气温影响,较大的温差驱动深层土壤水汽向浅层迁移,同时土水中的基质吸力作用也会

使水分在浅层累积,并在低温边界附近冻结,水以固态冰的形式存在土壤中。开春后,浅层土壤温度

随着空气温度的升高而增大,冰开始渐渐融化,因此土壤含水率骤然升高,这便形成了季节性冻融循

环模式。此过程本质上是正向 “锅盖效应” 在发挥作用。

根据青海共和 塔 拉 滩 牧 草 的 生 长 周 期 及 综 合 气 候 角 度 来 看,6月 至 10月 初 是 野 草 生 长 的 季

节 [23] 。共和盆地野草以柠条锦鸡儿、沙柳等为主,野草根系分布范围主要在土壤 0.4m以上为主,

在 6月至 10月初根系吸水区主要集中在 10~25cm [24 - 25] 。因此,我们对数据分析主要集中于土壤深

度 40cm以内。如图 8(b)所示,取 6月至 10月初数据分析得,光伏区的含水率一直在稳定高位区

3

— 1 7 5 —