Page 90 - 2023年第54卷第11期

P. 90

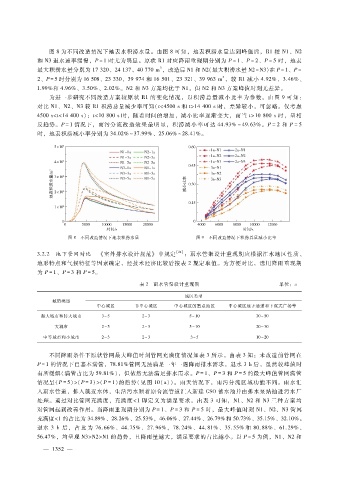

图 8为不同改造情况下地表水积涝水量。由图 8可知,地表积涝水量达到峰值后,R1较 N1、N2

和 N3退水速率缓慢,P = 1时尤为明显。原状 R1对应降雨重现期分别为 P = 1、P = 2、P = 5时,地表

3

最大积涝水量分别为 17320、24137、40770m ,改造后 N1和 N2(最大积涝水量 N2 = N3)在 P = 1、P =

3

2、P = 5 时分别为 16508、23330、39974和 16501、23321、39963m ,较 R1减小 4.92%、3.46%、

1.99%和 4.96%、3.50%、2.02%。N2和 N3方案均优于 N1,但 N2和 N3方案峰值时刻无差异。

为进一步研究不同改造方案较原状 R1的变化情况,以积涝总量减小比率为参数。由图 9可知:

对比 N1、N2、N3较 R1积涝总量减少率可知(t<4500s和 t>14400s时,差异较小,可忽略。仅考虑

4500s<t<14400s):t<10800s时,随着时间的增加,减小比率逐渐变大,而当 t>10800s时,呈相

反趋势。P = 1 情况下,雨污分流改造效果最明显,积涝减小率可达 44.93%~49.63%。P= 2和 P= 5

时,地表积涝减小率分别为 34.02%~37.99%、25.06%~28.41%。

图 8 不同改造情况下地表积涝水量 图 9 不同改造情况下积涝总量减小比率

3.2.2 地下管网对比 《室外排水设计规范》 中规定 [24] :雨水管渠设计重现期应根据汇水地区性质、

地形特点和气候特征等因素确定,经技术经济比较后按表 2规定取值。为方便对比,选用降雨重现期

为 P = 1 、P = 3 和 P = 5 。

表 2 雨水管渠设计重现期 单位:a

城区类型

城镇类型

中心城区 非中心城区 中心城区的重点地区 中心城区地下通道和下沉式广场等

超大城市和特大城市 3~5 2~3 5~10 30~50

大城市 2~5 2~3 5~10 20~30

中等城市和小城市 2~3 2~3 3~5 10~20

不同降雨条件下原状管网最大峰值时刻管网充满度情况如表 3所示。由表 3知:未改造前管网在

P = 1 的情况下已基本满管,78.81%管网无法满足一年一遇降雨排水需求,退水 3h后,虽然较峰值时

有所缓解(满管占比为 59.81%),但依然无法满足排水需求。P = 1、P = 3和 P = 5的最大峰值管网满管

情况呈(P = 5)>(P = 3)>(P = 1)的趋势(见图 10(a))。雨天情况下,雨污分流区域功能不同。雨水汇

入雨水管道,排入就近水体,生活污水顺着原合流管道汇入新建 CSO蓄水池并由排水泵站抽进污水厂

处理。通过对比管网充满度,充满度<1即定义为满足要求。由表 3可知,N1、N2和 N3三种方案均

对管网起到改善作用。当降雨重现期分别为 P = 1 、P = 3和 P = 5时,最大峰值时刻 N1、N2、N3管网

充满度<1的占比为 34.89%、28.26%、25.53%,46.06%、27.44%、26.79%和 50.73%、35.15%、32.10%。

退水 3h后,占 比 为 76.66%、44.75%、27.96%,78.24%、44.81%、35.55%和 80.88%、61.29%、

56.47%,均呈现 N3>N2>N1的趋势,且降雨量越大,满足要求的占比越小。以 P = 5为例,N1、N2和

5

— 1 3 2 —