Page 115 - 2023年第54卷第12期

P. 115

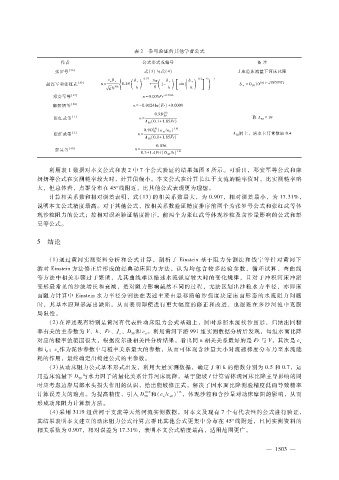

表 2 参与验证的其他学者公式

作者 公式形式或编号 备 注

[36]

张罗号 式(3)与式(4) J取造床流量下河床比降

c n δ δ 0.77 3 π δ δ 0.2 5 - 1

1 -

槡

赵连军和张红武 [32] n = 5?6 ( ){ + 8( ) ( )[ sin ]} δ = D 50 10 10[1 - sin( π Fr)]

0.49

槡 gh h h h

邓安军等 [37] n = 0.005Fr - 0 .7336

麻妍妍等 [38] n =- 0 .0124ln(Fr) + 0 .0009

1?6

0 .9D 50

=

张红武等 [1] n = 取 A 50 19

A 50 (0.1 + 1.85Fr)

1?6

0 .9D 50 ( κ m ? κ 0 ) 1?6

张红武等 [1] n = A 50 同上,清水卡门常数取 0.4

A 50 (0.1 + 1.85Fr)

0 .036

彭昊等 [40] n =

0 .3 + 1.4Fr?(D 50 ?h) 1?6

利用表 1数据对本文公式和表 2中 7个公式验证的结果如图 8所示。可看出,邓安军等公式和麻

妍妍等公式在实测糙率较大时,计算值偏小。本文公式在计算长江干支流的糙率值时,比实测糙率略

大,但总体看,点群分布在 45°线附近,比其他公式表现更为理想。

计算相关系数和相对误差表明,式(13)的相关系数最大,为 0.907,相对误差最小,为 17.31%,

说明本文公式精度最高。对于其他公式,按相关系数验证精度排序前两个为张罗号公式和张红武等体

现沙粒阻力的公式;按相对误差验证精度排序,前两个为张红武等体现沙粒及含沙量影响的公式和彭

昊等公式。

5 结论

(1)通过黄河实测资料分析和 公式 计算,剖 析 了 Einstein基 于 阻 力分 割 法 和钱 宁等 针对 黄河下

游对 Einstein方法修正后形成的经典动床阻力方法,认为均包含较多经验参数,循环试算、查曲线

等方法中相关步骤过于繁琐,尤其曲线难以描述水流强度较大时的变化规律,且对于冲积河床冲淤

变形最常见的沙波增长和衰减,是对阻力影响截然不同的过程,无法区划出沙粒水力半径,亦即床

面阻力计算中 Einstein水力半径分割法在表述主要由悬移质输沙强度决定床面形态的水流阻力问题

时,其基本原理暴露出缺陷。从而表明即使进行更大幅度的修正和改进,也很难在多沙河流中克服

局限性。

( 2)在评述现有特别是黄河有代表性动床阻力公式基础上,同时参照水流挟沙图形,归纳出同糙

率有关的主参数为 V、h、Fr、J、D 和 c。利用黄河下游 991组实测数据分析后发现,每组水面比降

50

n

o

对应的糙率值范围很大,根据皮尔逊相关性分析结果,看出同 n相关关系最好的是 Fr与 V,其次是 c

n

和 i;c作为泥沙参数中与糙率关系最大的参数,从而可体现含沙量大小对流速梯度分布乃至水流能

0 n

耗的作用,最终确定出构建公式的主参数。

(3)从动床阻力公式基本形式出发,利用大量实测数据,确定 J和 h的指数分别为 0.5和 0.7,运

用造床流量下 D 与水力因子的量化关系计算河床比降,基于能坡 I计算需体现河床比降主导影响的同

50

时应考虑边岸局部水头损失作用的认识,给出能坡修正式,解决了因水面比降测验精度低而导致糙率

1?10

1?3

计算误差大的难点。为提高精度,引入 D 和(c?c) ,体现沙粒和含沙量对动床摩阻的影响,从而

50 n n0

形成动床阻力计算新方法。

( 4)采用 3119组黄河干支流等天然河流实测数据,对本文及现有 7个有代表性的公式进行验证,

其结果表明本文建立的动床阻力公式计算点群比其他公式更集中分布在 45°线附近,且同实测资料的

相关系数为 0.907,相对误差为 17.31%,表明本文公式精度最高,适用范围更广。

5

— 1 0 3 —