Page 127 - 2024年第55卷第2期

P. 127

水文条件变化之后,一些区域的植被概率增大,原本的中频次覆盖区变为高频次覆盖区,过渡区变为

中频次覆盖区;植被过渡区向原本的不适宜区扩张。这些变化均可以通过本文提出的临界阈值加以估

计,因而本文成果为新稳定状态的估计提供了判据。以突起洲为例对该问题略作说明:三峡建库后可

引起植被变化主要因素包括来流频率变化和洲滩形态调整,考虑到 2013—2015年实施的荆江河段航

道整治工程对突起洲形态影响较大,分别采用 2003年和 2016年实测地形代表三峡建库前、后的洲滩

形态,根据 1986—2002年以及 2003—2020年沙市站流量累积频率曲线可得出 CFF、CFF、CFF对

1

2

3

应的临界流量值,假定建库前后水位流量关系不变,将各临界流量换算为水位后,可以得到两个时期

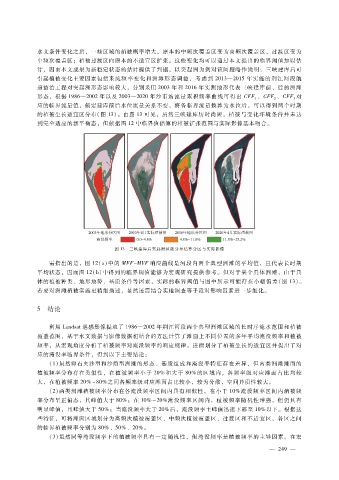

的植被生长适宜区分布(图 13)。由图 13可见,虽然三峡建库历时尚短,植被与变化环境条件并未达

到完全适应的新平衡态,但依据图 12中临界值估算的植被扩张范围与实际影像基本吻合。

图 13 三峡建库后突起洲植被分布估算分区与实际影像

需指出的是,图 12(a)中的 MFF - MVF响应曲线是河段内两个典型洲滩的平均值,且代表长时期

平均状态,因而图 12(b)中得到的临界阈值能够为宏观研究提供参考。但对于某个具体洲滩,由于具

体的植被种类、地形地势、基质条件等因素,实际的临界阈值与图中所示可能存在小幅偏差(图 13)。

若要对洲滩植被实施更精细描述,显然还需结合实地调查等手段对影响因素进一步细化。

5 结论

利用 Landsat遥感影像提取了 1986—2002年荆江河段两个典型洲滩区域的长时序淹水范围和植被

覆盖范围,基于水文数据与影像数据相结合的方法计算了滩面上不同位置的多年平均淹没频率和植被

频率,从宏观角度分析了植被频率对淹没频率的响应规律,进而划分了植被生长的适宜区并提出了对

应的淹没率临界条件,得到以下主要结论:

( 1)虽然卵石夹沙型和沙质型洲滩的形态、基质组成和淹没率特征存在差异,但两类洲滩滩面的

植被频率分布存在类似性,在植被频率小于 20%和大于 80%的区域内,各频率级对应滩面占比均较

大,在植被频率 20%~80%之间各频率级对应滩面占比较小,较为分散,空间异质性较大。

(2)两类洲滩植被频率分布在各淹没频率区间内具有相似性,在小于 10%淹没频率区间内植被频

率分布呈正偏态,其峰值大于 80%;在 10%~20%淹没频率区间内,植被频率随机性增强,但仍具有

明显峰值,且峰值大于 50%;当淹没频率大于 20%后,淹没频率主峰值迅速下移至 10%以下。根据这

些特征,可将滩面区域划分为高频次植被覆盖区、中频次植被覆盖区、过渡区和不适宜区,各区之间

的临界植被频率分别为 80%、50%、20%。

(3)虽然同等淹没频率下的植被频率具有一定随机性,但淹没频率是植被频率的主导因素。在宏

— 2 4 9 —