Page 102 - 2024年第55卷第3期

P. 102

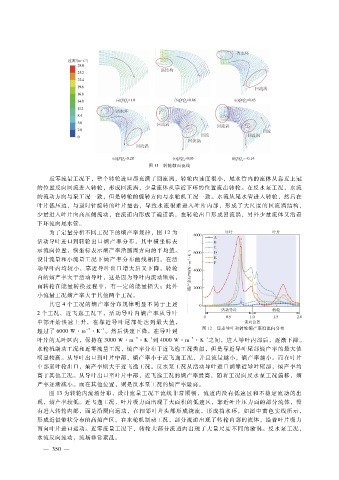

图 11 转轮轴面流线

近零流量工况下,整个转轮进口都充满了回流涡,转轮内速度很小,尾水管内的流体从靠近上冠

的位置反向回流进入转轮,形成回流涡,少量流体从靠近下环的位置流出转轮。在反水泵工况,水流

的流动方向与泵工况一致,但是转轮的旋转方向与水轮机工况一致。水流从尾水管进入转轮,然后在

叶片低压边,与逆时针旋转的叶片撞击,导致水流很难进入叶片内部,形成了大尺度的回流涡结构,

少量进入叶片向高压侧流动,在流道内形成了通道涡,在转轮出口形成回流涡,另外少量流体又沿着

下环流向尾水管。

为了定量分析不同工况下的熵产率规律,图 12为

活动导叶进口到转轮出口熵产率分布,其中横坐标表

示流向位置,纵坐标表示熵产率沿圆周方向的平均值。

设计流量和小流量工况下熵产率分布曲线相同,在活

动导叶内均较小,靠近导叶出口增大后又下降,转轮

内的熵产率大于活动导叶,这是因为导叶内流动顺畅,

而转轮在能量转换过程中,有一定的能量损失;此外

小流量工况熵产率大于其他两个工况。

其它 4个工况的熵产率分布规律明显不同于上述

2个工况,近飞逸工况下,活动导叶内熵产率从导叶

中部开始快 速 上 升,在 靠近导 叶尾 部处达到最大 值,

- 3 - 1 图 12 活动导叶和转轮熵产率沿流向分布

超过了 6000W·m ·K 。然后快速下降,在导叶到

- 3

- 1

- 3

- 1

叶片的无叶区内,保持在 3000W·m ·K 到 4000W·m ·K 之间,进入导叶内部后,逐渐下降。

水轮机制动工况和近零流量工况,熵产率分布于近飞逸工况类似,但是靠近导叶尾部熵产率的最大值

明显较高。从导叶出口到叶片中部,熵产率小于近飞逸工况,并且流量越小,熵产率越小。而在叶片

中部至叶轮出口,熵产率则大于近飞逸工况。反水泵工况从活动导叶进口到靠近导叶尾部,熵产率均

高于其他工况。从导叶出口至叶片中部,近飞逸工况的熵产率最高,随着工况向反水泵工况偏移,熵

产率逐渐减小。而在其他位置,则是反水泵工况的熵产率最高。

图 13为转轮内流场分布,设计流量工况下流线非常顺畅,流道内没有低速区和不稳定流动的出

现,熵产率较低。近飞逸工况,叶片吸力面出现了大面积的低速区,靠近叶片压力面的部分流体,没

有进入转轮内部,而是沿周向运动,在相邻叶片头部形成绕流,形成挡水环,如图中黄色实线所示,

形成近似带状分布的高熵产区。在水轮机制动工况,部分流道出现了转轮内部的流体,沿着叶片吸力

面向叶片进口运动。近零流量工况下,转轮大部分流道内出现了大量尺度不同的漩涡。反水泵工况,

水流反向流动,流场非常紊乱。

— 3 5 —

0