Page 101 - 2024年第55卷第3期

P. 101

过程中形成的,其他部件内流动损失导致的熵产较小。

随着流量的减小,转轮熵产占比逐渐降低。偏离设计流

量后,活动导叶内的熵产比例逐渐增加,特别是在反水

泵工况,接近一半的熵产是在活动导叶内形成的。近零

流量工况,转轮、活动导叶和尾水管几乎各占据了三分

之一的熵产比例。偏工况运行时,转轮出口的切向速度

会改变尾水管进口水流的流态,导致熵产增加。

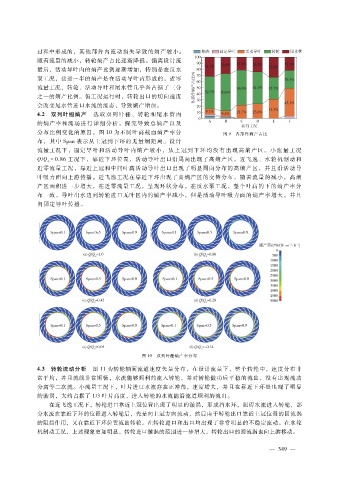

4.2 双列叶栅熵产 选取双 列叶 栅、转轮 和尾 水管内

的熵产率和流场 进行 详细 分析,探 究导致 总熵 产以及

分布比例变化的原因。图 10为不同叶高截面熵产率分 图 9 各部件熵产占比

布,其中 Span表示从上冠到下环的无量纲距离。设计

流量工况下,固定导叶和 活动 导叶 内熵产 较 小,从上冠 到下 环 均 没 有 出 现 高 熵 产 区。小 流 量 工 况

Q?Q = 0.86工况下,靠近下环位置,活动导叶出口沿周向出现了高熵产区。近飞逸、水轮机制动和

d

近零流量工况,靠近上冠和中间叶高活动导叶出口出现了明显周向分布的高熵产区,并且沿活动导

叶吸力面向上游传播。近飞逸工况在靠近下环出现了高熵产区的交替分布,随着流量的减小,高熵

产区面积进一步增大,在近零流量工况,呈现环状分布。在反水泵工况,整个叶高的下的熵产率分

布一致,导叶出水边到转轮进口无叶区内的熵产率减小,但是活动导叶吸力面的熵产率增大,并且

向固定导叶传播。

图 10 双列叶栅熵产率分布

4.3 转轮流动分析 图 11为转轮轴面流道速度矢量分布,在设计流量下,整个转轮中,速度分布非

常平均,并且流线非常顺畅,水流能够顺利的流入转轮,并对转轮做功后平稳的流出,没有出现流动

分离等二次流。小流量工况下,叶片进口水流存在正冲角,速度增大,并且在靠近下环处出现了明显

的漩涡,大约占据了 1?3叶片高度,进入转轮的水流能沿流道顺利的流出。

在近飞逸工况下,转轮进口靠近上冠位置出现了明显的漩涡,形成挡水环,阻碍水流进入转轮,部

分水流在靠近下环的位置进入转轮后,先是向上冠方向流动,然后由于转轮出口靠近上冠位置的回流涡

的阻挡作用,又在靠近下环位置流出转轮。在转轮进口和出口均出现了非常明显的不稳定流动。在水轮

机制动工况,上述现象更加明显,转轮进口漩涡的范围进一步增大,转轮出口的回流涡也向上游移动。

— 3 4 9 —