Page 100 - 2024年第55卷第3期

P. 100

图 5 不同导叶开度试验 S特性 注:括号内数字表示该工况流量与设计工况流量的比值

图 6 活动导叶 18°数值模拟 S特性曲线与试验值对比

4 计算结果分析

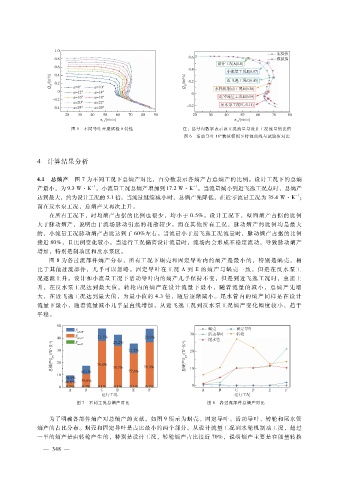

4.1 总熵产 图 7为不同工况下总熵产对比,百分数表示各熵产占总熵产的比例。设计工况下的总熵

- 1

- 1

产最小,为 9.3W·K ,小流量工况总熵产增加到 17.2W·K 。当流量减小到近飞逸工况点时,总熵产

- 1

达到最大,约为设计工况的 5.1倍。当流量继续减小时,总熵产先降低,在近零流量工况为 35.4W·K ;

而在反水泵工况,总熵产又再次上升。

在所有工况下,时均熵产占据的比例也很少,均小于 0.5%。设计工况下,壁面熵产占据的比例

大于脉动熵产,说明由于流场脉动引起的耗散较少。而在其他所有工况,脉动熵产的比例均是最大

的,小流量工况脉动熵产占比达到了 60%左右。当流量小于近飞逸工况流量时,脉动熵产占据的比例

接近 80%,且比例变化较小。当运行工况偏离设计流量时,流场内会形成不稳定流动,导致脉动熵产

增加,特别是制动区和反水泵区。

图 8为各过流部件熵产分布,所有工况下蜗壳和固定导叶内的熵产是最小的,特别是蜗壳,相

比于其他过流部件,几乎可以忽略。固定导叶 在工 况 A到 E的 熵产 与 蜗 壳一 致,但 是 在反水泵工

况逐渐上升。设计和小流量工况下活动导叶内的熵产几乎保持不变,但是到近飞逸工况时,急速上

升,在反水泵工况达到最 大值。转 轮内的 熵产在 设计 流 量 下 最 小,随 着 流 量 的 减 小,总 熵 产 先 增

大,在近飞逸工况达到最大值,为最小值的 4.3倍,随后逐渐减小。尾水管内的熵产同样是在设计

流量下最小,随着流量减小几乎呈直线增加,从近飞逸工况到反水泵工况熵产变化幅度较小,趋于

平稳。

图 7 不同工况总熵产对比 图 8 各过流部件总熵产对比

为了明确各部件熵产对总熵产的贡献,如图 9所示为蜗壳、固定导叶、活动导叶、转轮和尾水管

熵产的占比分布。蜗壳和固定导叶是占比最小的两个部分。从设计流量工况到水轮机制动工况,超过

一半的熵产是由转轮产生的,特别是设计工况,转轮熵产占比接近 70%,说明熵产主要是在能量转换

8

— 3 4 —