Page 95 - 2024年第55卷第4期

P. 95

冲刷,汛期淤积集中于孙口以上河段,非汛期冲刷主要在夹河滩以上河段 [17] ;2012年黄河下游非汛期

“上冲下淤”、汛期 “上冲下淤” [18] 。同时,黄河下游发展经历了不同的冲淤阶段 [19 - 20] 。

一些学者则分析了沿程冲淤与来水来沙或输沙能力的关系,得到如下结论:黄河下游以自上而下

的沿程冲淤为主,流量较大则沿河自上而下冲刷强度减小,流量较小则上冲下淤 [21] ;当三黑小流量小

3

于 800m ?s时,花园口上游表现为冲刷,花园口下游冲淤变化不大,随着流量增大,花园口上游明显

冲刷,但下游明显淤积,“冲河南、淤山东” 现象越明显 [22] ;不同的三黑小水沙组合区间对应花园口

以上、花园口—高村、高村—艾山、艾山—利津 4个河段不同的冲淤状态 [23] ;一定流量的低含沙洪

水,就全下游来说可以产生冲刷,但对艾山以下来说往往发生淤积 [24] ;上冲下淤还是上淤下冲,主要

取决于上游输沙能力的对比,如上段输沙能力过小,则会发生淤积对河南段不利,若上段输沙能力加

3

大过多、冲刷多,则可能使山东段淤积 [25] ;洪峰流量为 8000~15000m ?s时,黄河下游冲淤强度变

化不大 [26] ;总体汛期上游河道淤积下游冲刷,并且越往上游淤积量越大,越往下游冲刷量越大,非汛

期相反 [27] ;下游河道在非汛期流量小、含沙量低,主要表现为冲刷,存在冲河南淤山东的特点 [28] 。

这些研究表明,黄河下游存在有多种沿程冲淤分布模式,如全线冲刷、全线淤积、上冲下淤、上

淤下冲。同时,不同河段在不同时期、汛期及非汛期可能具有不同的冲淤特点,导致冲淤分布模式在

不同时期可能存在较大差异,整体来说,下游河道的冲淤时空演变规律非常复杂。根据现有成果看,

依据黄河下游河道特征,将下游河道分为更多的河段,更为详细地归纳冲淤模式的研究还比较薄弱,

难以满足分河段治理施策的要求。

本文拟在分析黄河下游 1952—2021年河床冲淤量的基础上,探究河道沿程冲淤分布模式及各模

式的时空分布特点,揭示各分布模式的特征;分析黄河下游各河段的整体冲淤特征,研究年冲淤量的

分布及波动趋势性与周期性特点,阐明小浪底水库运用对下游河道冲淤的影响。研究将有助于深化对

黄河下游河道冲淤过程及冲淤特征的认识。

2 沿程冲淤分布模式

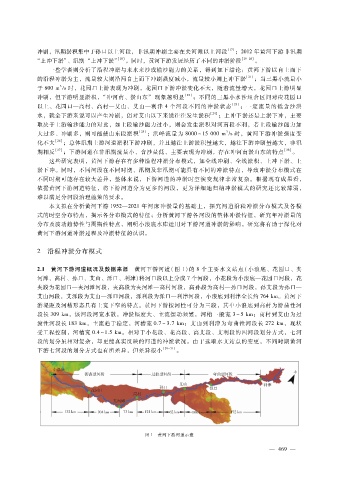

2.1 黄河下游河道概况及数据来源 黄河下游河道(图 1)的 8个主要水文站点(小浪底、花园口、夹

河滩、高村、孙口、艾山、泺口、利津)将河口段以上分成 7个河段,小花段为小浪底—花园口河段,花

夹段为花园口—夹河滩河段,夹高段为夹河滩—高村河段,高孙段为高村—孙口河段,孙艾段为孙口—

艾山河段,艾泺段为艾山—泺口河段,泺利段为泺口—利津河段,小浪底到利津全长约 764km。黄河下

游堤距及河槽形态具有上宽下窄的特点。黄河下游按河性可分为三段,其中小浪底到高村为游荡性河

段长 309km,该河段河宽水散,冲淤幅度大、主流摆动频繁,河槽一般宽 3~5km;高村到艾山为过

渡性河段长 183km,主流趋于稳定,河槽宽 0.7~3.7km;艾山到利津为弯曲性河段长 272km,现状

受工程控制,河槽宽 0.4~1.5km。相对于小花段、花高段、高艾段、艾利段的四河段划分方式,七河

段的划分虽相对复杂,却更能真实反映的河道的冲淤状况。由于选取水文站点的变更,不同时期黄河

下游七河段的划分方式也有所差异,但差异很小 [29 - 31] 。

图 1 黄河下游河道示意

— 4 6 9 —