Page 96 - 2024年第55卷第4期

P. 96

河段划分的方法及理由:河段通常根据布设的水文站点的位置来进行划分,将两个水文站点之间

的部分作为一个河段,这样可以保证进出口水文资料的完整性及一致性,形成长系列的可供分析的水

文泥沙资料。据此,以小浪底到利津 8个水文站依次作为进出口断面,将下游河口以上河道划分为了

7个河段。若随意选取断面来划分河段,则水文泥沙资料的一致性无法保证。

黄河下游积累了 1952年以来各河段完整的冲淤资料(1952—2021年 7个河段合计 490个数据),

1999年及以前数据来源于 《黄河下游断面法冲淤量分析与评价》,2000年及以后数据来源于 《黄河泥

沙公报》,这些数据为分析较大时间尺度下黄河下游河道的冲淤特点提供了第一手资料。

河道沿程冲淤分布模式的划分标准及方法:各河段从小花段到泺利段的冲淤量均大于 0,则为全

线淤积;各河段冲淤量均小于 0,则为全线冲刷;小花段冲刷,冲刷向下延续到某一河段后停止,继

续向下到利津为淤积,则为上冲下淤;小花段淤积,淤积向下延续到某一河段后停止,继续向下到利

津则为冲刷,则为上淤下冲;小花段及泺利段淤积,淤积由两边向中间延伸,中间某河段发生冲刷,

则为两边淤中间冲;小花段及泺利段冲刷,冲刷由两边向中间延伸,中间某河段发生淤积,则为两边

冲中间淤;连续出现两次及以上的河段冲淤不连续,则为冲淤交替。

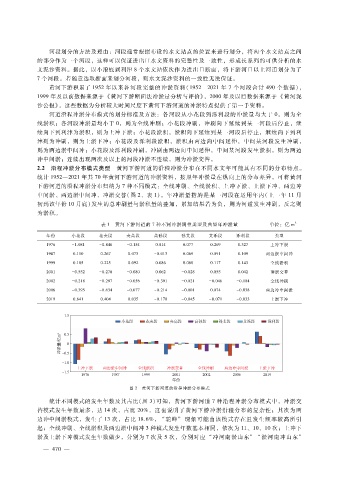

2.2 沿程冲淤分布模式类型 黄河下游河道的沿程冲淤分布在不同水文年可能具有不同的分布特点。

统计 1952—2021年共 70年黄河下游河道的冲淤资料,按照年冲淤量在纵向上的分布差异,可将黄河

下游河道的沿程冲淤分布归纳为 7种不同模式:全线冲刷、全线淤积、上冲下淤、上淤下冲、两边冲

中间淤、两边淤中间冲、冲淤交替(图 2、表 1)。年冲淤量指的是某一河段在运用年内(上一年 11月

初到该年份 10月底)发生的总冲刷量与淤积量的叠加,累加结果若为负,则为河道发生冲刷,反之则

为淤积。

表 1 黄河下游河道的 7种不同冲淤调整类型及典型年冲淤量 单位:亿 m 3

年份 小花段 花夹段 夹高段 高孙段 孙艾段 艾泺段 泺利段 类型

1976 - 1.081 - 0.846 - 0.154 0.814 0.077 0.269 0.327 上冲下淤

1987 0.110 0.267 0.073 - 0.013 0.069 0.091 0.109 两边淤中间冲

1999 0.185 0.225 0.092 0.086 0.068 0.117 0.143 全线淤积

2001 - 0.552 - 0.278 - 0.080 0.062 - 0.028 0.055 0.042 冲淤交替

2002 - 0.218 - 0.297 - 0.056 - 0.391 - 0.021 - 0.046 - 0.184 全线冲刷

2006 - 0.395 - 0.634 - 0.077 - 0.214 - 0.001 0.074 - 0.038 两边冲中间淤

2019 0.641 0.404 0.035 - 0.170 - 0.045 - 0.071 - 0.033 上淤下冲

图 2 黄河下游河道的沿程冲淤分布模式

统计不同模式的发生年数及其占比(图 3)可知,黄河下游河道 7种沿程冲淤分布模式中,冲淤交

替模式发生年数最多,达 14次,占比 20%,这也说明了黄河下游冲淤沿程分布的复杂性;其次为两

边冲中间淤模式,发生了 13次,占比 18.6%, “驼峰” 现象可能由该模式存在且发生频率较高所引

起;全线冲刷、全线淤积及两边淤中间冲 3种模式发生年数基本相同,依次为 11、10、10次;上冲下

淤及上淤下冲模式发生年数做少,分别为 7次及 5次,分别对应 “冲河南淤山东” “淤河南冲山东”

— 4 7 —

0