Page 99 - 2024年第55卷第4期

P. 99

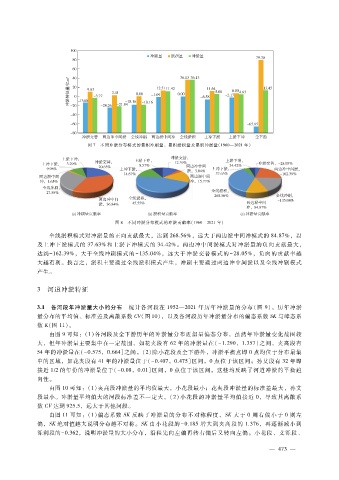

图 7 不同冲淤分布模式的累积冲刷量、累积淤积量及累积冲淤量(1960—2021年)

图 8 不同冲淤分布模式的冲淤贡献率(1960—2021年)

全线淤积模式对冲淤量的正向贡献最大,达到 268.56%,远大于两边淤中间冲模式的 84.87%,以

及上冲下淤模式的 37.63%和上淤下冲模式的 34.42%。两边冲中间淤模式对冲淤量的负向贡献最大,

达到- 162.39%,大于全线冲刷模式的 - 135.04%,远大于冲淤交替模式的 - 28.05%,负向的贡献率越

大越有利。换言之,淤积主要通过全线淤积模式产生,冲刷主要通过两边冲中间淤以及全线冲刷模式

产生。

3 河道冲淤特征

3.1 各河段年冲淤量大小的分布 统计各河段在 1952—2021年历年冲淤量的分布(图 9),历年冲淤

量分布的平均值、标准差及离散系数 CV(图 10),以及各河段历年冲淤量分布的偏态系数 SK与峰态系

数 K(图 11)。

由图 9可知:(1)各河段及全下游历年的冲淤量分布近似呈偏态分布,虽然年冲淤量变化范围较

大,但年冲淤量主要集中在一定范围,如花夹段有 62年的冲淤量在( - 1.290 ,1.357]之间,夹高段有

54年的冲淤量在( - 0.575,0.664]之间。(2)除小花段及全下游外,冲淤平衡点即 0点均位于分布最集

中的区域,如花夹段有 41年的冲淤量位于( - 0.407 ,0.475]区间,0点位于该区间;孙艾段有 32年即

接近 1?2的年份的冲淤量位于( - 0.08 ,0.01]区间,0点位于该区间。这些均反映了河道冲淤的平衡趋

向性。

由图 10可知:(1)夹高段冲淤量的平均值最大,小花段最小;花夹段冲淤量的标准差最大,孙艾

段最小。冲淤量平均值大的河段标准差不一定大。( 2)小花段的冲淤量平均值接近 0,导致其离散系

数 CV达到 925.5,远大于其他河段。

由图 11可知:(1)偏态系数 SK反映了冲淤量的分布不对称程度,SK大于 0则右偏小于 0则左

偏,SK绝对值越大说明分布越不对称。SK由小花段的 - 0.185增大到夹高段的 1.376,再逐渐减小到

泺利段的- 0.362,说明冲淤量的大小分布,沿程先向左偏再转右偏后又转向左偏。小花段、艾泺段、

— 4 7 3 —