Page 104 - 2024年第55卷第4期

P. 104

的三成多点,艾泺段、泺利段则冲走了前期淤积量的七成和五成。

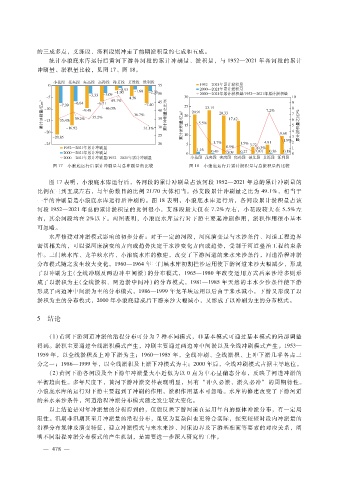

统计小浪底水库运行后黄河下游各河段的累计冲刷量、淤积量,与 1952—2021年各河段的累计

冲刷量、淤积量比较,见图 17、图 18。

图 17 小浪底运行后累计冲刷量与总冲刷量的比较 图 18 小浪底运行后累计淤积量与总淤积量的比较

图 17表明,小浪底水库运行后,各河段的累计冲刷量占该河段 1952—2021年总的累计冲刷量的

比例在三到五成左右,与年份数目的比例 21?70大体相当。孙艾段累计冲刷量之比为 49.1%,相当于

一半的冲刷量是小浪底水库运行后冲刷的。图 18表明,小浪底水库运行后,各河段累计淤积量占该

河段 1952—2021年总的累计淤积量的比例很小,艾泺段最大仅在 7.2%左右,小花段较大在 5.5%左

右,其余河段均在 2%以下。两图表明,小浪底水库运行对下游主要起冲刷作用,淤积作用很小基本

可忽略。

水库修建对冲淤模式影响的初步分析:对于一定的河段,河床演变是与水沙条件、河道工程边界

密切相关的,可以说河床演变的方向或趋势决定于水沙变化方向或趋势,受制于河道整治工程约束条

件。三门峡水库、龙羊峡水库、小浪底水库的修建,改变了下游河道的来水来沙条件,河道沿程冲淤

分布模式随之发生较大变化。1960—1964年三门峡水库初期拦沙运用使下游河道来沙大幅减少,形成

了以冲刷为主(全线冲刷及两边冲中间淤)的分布模式,1965—1980年改变运用方式后来沙增多则形

成了以淤积为主(全线淤积、两边淤中间冲)的分布模式,1981—1985年天然的丰水少沙条件使下游

形成了两边冲中间淤为主的分布模式,1986—1999年龙羊峡运用以后由于来水减小,下游又形成了以

淤积为主的分布模式,2000年小浪底建成后下游来沙大幅减小,又形成了以冲刷为主的分布模式。

5 结论

(1)黄河下游河道冲淤的沿程分布可分为 7种不同模式,非基本模式可通过基本模式的局部调整

得到。淤积主要通过全线淤积模式产生,冲刷主要通过两边冲中间淤以及全线冲刷模式产生。1953—

1959年,以全线淤积及上冲下淤为主;1960—1985年,全线冲刷、全线淤积、上冲下淤几乎各占三

分之一;1986—1999年,以全线淤积及上淤下冲模式为主;2000年后,全线冲刷模式占据主导地位。

( 2)黄河下游各河段及全下游年冲淤量大小近似为以 0点为中心呈偏态分布,反映了河道冲淤的

平衡趋向性。多年尺度下,黄河下游冲淤交替表现明显,具有 “冲久必淤、淤久必冲” 的周期特性。

小浪底水库的运行对下游主要起到了冲刷的作用,淤积作用基本可忽略。水库的修建改变了下游河道

的来水来沙条件,河道沿程冲淤分布模式随之发生较大变化。

以上结论是对年冲淤量的分析得到的,仅能反映下游河道在运用年内的整体冲淤分布,有一定局

限性。汛期非汛期甚至月冲淤量的沿程分布,虽更为复杂但也更符合实际,探究较短时段内冲淤量的

沿程分布规律及演变特征,建立冲淤模式与来水来沙、河床边界及下游基准面等要素的对应关系,阐

明不同沿程冲淤分布模式的产生机制,是需要进一步深入研究的工作。

— 4 7 —

8