Page 130 - 2025年第56卷第2期

P. 130

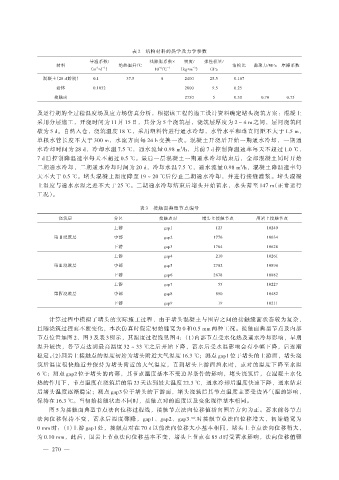

表 2 结构材料的热学及力学参数

导温系数/ 线膨胀系数× 密度/ 弹性模量/

材料 绝热温升/℃ 泊松比 黏聚力/MPa 摩擦系数

(m •d ) 10 /℃ -1 (kg•m ) GPa

-1

-3

-6

2

混凝土(28 d 龄期) 0.1 37.5 8 2400 25.5 0.167

岩体 0.1032 2800 9.5 0.25

接触面 2750 5 0.30 0.70 0.75

及运行期的全过程温度场及应力场仿真分析,根据该工程的施工设计资料确定堵头浇筑方案:混凝土

采用分层施工,开浇时间为 11 月 15 日,共分为 5 个浇筑层,浇筑层厚度为 2~4 m 之间,层间浇筑间

歇为 5 d。自然入仓,浇筑温度 18 ℃,采用塑料管进行通水冷却,水管水平和垂直间距不大于 1.5 m,

单根水管长度不大于 300 m,水流方向每 24 h 变换一次。混凝土开浇后开始一期通水冷却,一期通

水冷却时间为 28 d,冷却水温 7.5 ℃,通水流量 0.98 m /h,其前 7 d 控制降温速率每天不超过 1.0 ℃,

3

7 d 后控制降温速率每天不超过 0.5 ℃。最后一层混凝土一期通水冷却结束后,全部混凝土同时开始

二期通水冷却,二期通水冷却时间为 20 d,冷却水温 7.5 ℃,通水流量 0.98 m /h,混凝土降温速率每

3

天不大于 0.5 ℃。堵头混凝土温度降至 19~20 ℃后停止二期通水冷却,并进行接缝灌浆。堵头混凝

土温度与通水水温之差不大于 25 ℃。二期通水冷却结束后堵头开始蓄水,水头蓄至 147 m(正常运行

工况)。

表 3 接触面典型节点编号

浇筑层 分区 接触点对 堵头上接触节点 围岩上接触节点

上游 gap1 123 10240

第Ⅱ浇筑层 中部 gap2 1776 10634

下游 gap3 1764 10628

上游 gap4 210 10261

第Ⅲ浇筑层 中部 gap5 2702 10894

下游 gap6 2678 10882

上游 gap7 55 10227

第Ⅳ浇筑层 中部 gap8 850 10482

下游 gap9 19 10211

计算过程中模拟了堵头的实际施工过程,由于堵头混凝土与围岩之间的接触缝面状态较为复杂,

且随浇筑过程而不断变化,本次仿真时假定初始缝宽为 0 和 0.5 mm 两种工况。接触面典型节点及内部

节点位置如图 2、图 3 及表 3 所示,其温度过程线见图 4:(1)内部节点受水化热及通水冷却影响,早期

温升较快,各节点达到最高温度 32 ~ 33 ℃之后开始下降,蓄水后受水温影响会有小幅下降,后逐渐

稳定。(2)围岩上接触点的温度初始为堵头附近大气温度 16.3 ℃;测点 gap1 位于堵头的上游面,堵头浇

筑后温度很快趋近并保持为堵头附近的大气温度,直到堵头上游面挡水时,点对的温度下降至水温

6 ℃;测点 gap2 位于堵头的内部,其节点温度基本不受边界条件的影响,堵头浇筑后,在混凝土水化

热的作用下,节点温度在浇筑后的第 23 天达到最大温度 22.3 ℃,通水冷却后温度快速下降,通水结束

后堵头温度逐渐稳定;测点 gap3 位于堵头的下游面,堵头浇筑后其节点温度主要受边界气温的影响,

保持在 16.3 ℃。当初始接触状态不同时,接触点对的温度以及变化规律基本相同。

图 5 为接触面典型节点法向位移过程线,接触节点法向位移值指向围岩方向为正。蓄水前各节点

法向位移保持不变,蓄水后温度骤降,gap1、gap2、gap3 三对接触节点法向位移增大,初始缝宽为

0 mm 时:(1)上游 gap1 处,接触点对在 70 d 以前法向位移大小基本相同,堵头上节点法向位移稍大,

为 0.10 mm,此后,围岩上节点法向位移基本不变,堵头上节点在 85 d 时受蓄水影响,法向位移值骤

— 270 —