Page 114 - 水利学报2025年第56卷第4期

P. 114

例 [20] 、以及水贫困指数(反映水资源的可得性、获取能力、利用效率和环境影响的加权平均值 [21] )

等。为评估水质对水资源短缺的影响,研究人员引入了灰水足迹的概念 [22] 。研究人员提出了包含环境

流量需求(EnvironmentalFlowRequirement,EFR)的水量 - 水质 - 水生态(Quantity - Quality - EFR,QQE)

三维缺水评估方法 [23] 。已有研究评估了不同空间尺度上的缺水情况,包括全球国家 [24] 、一二级流

域 [25 - 26] 、中国省份 [27] 以及网格尺度 [28 - 29] 。现实情况下,取水和用水地点距离较远,通常不在一个地

理网格内,导致在不考虑水库和供水网络等基础设施时,过于精细的地理网格可能无法准确评估水短

缺情况 [4,30] 。尽管从流域尺度进行水短缺评估能提供更全面的视角,但在实际管理与决策中,基于行

政区域尺度的评估更为实用。因此,本文聚焦于地级市尺度,考虑人类用水和生态环境用水需求,进

行水资源短缺评估。关于调水工程对中国水短缺的缓解效果评估,现有研究多关注单个调水工程对其

受水区水短缺的缓解 [31 - 33] ,尽管近期有研究综合分析了中国省级和二级流域的调水工程,旨在理解其

对水资源短缺的整体影响 [26 - 27,34] 。然而,这些研究在统计调水工程时未能充分反映同一个二级流域内

不同地级市间众多调水工程的情况。

本文首先分析了在没有调水工程的情况下中国地级市的水短缺程度,随后收集了截至 2022年已

建成通水的调水工程详细信息,将调水工程的调出和调入水量分别分配到不同的调出和调入城市,计

算了调水工程实施后中国地级市的水短缺程度,深入分析了调水工程对缓解中国地级市水短缺的作

用。本研究成果可为后续评估国家水网水资源调配的社会经济效益提供依据,服务国家水网后续规划

建设和相关产业政策的调整制定。

2 水资源短缺评估方法

2.1 无调水工程情景下水资源短缺评估 本文调查了 2010—2021年各地级市用水的年均情况,包括

农业,火电和核电,其他工业,以及生活用水等。考虑到生态环境补偿用水量较小,未将其纳入考量

范围。由于缺乏部门层面的详细用水数据,依据 2017年多区域投入产出(Multi - RegionInput - Output,

MRIO)表提供的数据,基于自来水生产和分配部门向其他部门供水的价值,将不同类型的用水需求分

配给 MRIO中的相应部门。

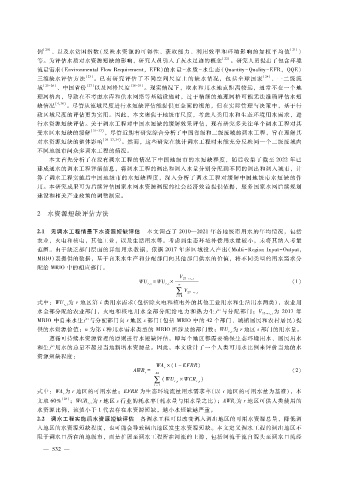

V 27 → r,s

WU = WU × (1)

r,s r,i n

∑ V 27 → r,s

s =1

式中:WU 为 r地区第 i类用水需求(包括除火电和核电外的其他工业用水和生活用水两类),农业用

r,i

水全部分配给农业部门,火电和核电用水全部分配给电力和热力生产与分配部门;V 27 → r,s 为 2017年

MRIO中自来水生产与分配部门向 r地区 s部门(包括 MRIO中的 42个部门、城镇居民和农村居民)提

供的水资源价值;n为第 i种用水需求类型的 MRIO所涉及的部门数;WU 为 r地区 s部门的用水量。

r,s

遵循可持续水资源管理的原则进行水短缺评估,即每个地区都需要确保生态环境用水、居民用水

和生产用水的总量不超过当地新增水资源量。因此,本文设计了一个人类可用水比例来评价当地的水

资源短缺程度:

WA× (1 - EFRR)

r

AWR= (2)

r 44

∑ (WU × WCR )

r,s

r,s

s =1

式中:WA为 r地区的可用水量;EFRR为生态环境流量用水需求率(以 r地区的可用水量为基准),本

r

文取 60% [28] ;WCR 为 r地区 s行业的耗水率(耗水量与用水量之比);AWR为 r地区可供人类使用的

r,s

r

水资源比例,该值小于 1代表存在水资源短缺,越小水短缺越严重。

2.2 调水工程实施后水资源短缺评估 各调水工程可以改变调入调出地区的可用水资源总量,降低调

入地区的水资源短缺程度,也可能会导致调出地区发生水资源短缺。本文定义调水工程的调出地区不

限于调水口所在的地级市,而是扩展至调水工程所在河流的上游,包括河流干流自源头至调水口流经

2

— 5 3 —