Page 127 - 2025年第56卷第5期

P. 127

响。其中,三维模型能够更准确地模拟地形分布对水动力及水体温度的影响,更好地表达水体流场

与温度场之间的互耦关系 [11] ,便于研究者从空间角度揭示水库的热状态演变特征。同时,近年来随

着温度传感器精度、远距离传输及高频次监测技术的快速发展,国内开展了大量水库水温现场观测

工作,如溪洛渡 [12] 、千岛湖 [13] 、丰满 [14] 等,积累了较多的水温观测数据。利用原型观测能够精准反

映水库水温的发展,结合丰富的数理分析手段,例如趋势性分析、相关性分析、小波分析及主成分

分析等,可揭示出不同类型水库水温空间分布与演变特性。针对丹江口水库的热状态变化,目前的

研究主要从下游生态环境保护的视角出发,着重关注升温期或高温期水库带来的低温水效应以及影

响范围 [15-16] ,夏志培等 [17] 利用收集的水温资料研究发现大坝下游黄家港处的年均水温过程呈现出下

降趋势,水库对下游河道的低温水影响加重,下降幅度最大为 5.5 ℃(8 月);王远坤等 [18] 利用白河、

黄家港和襄阳水文站的实测资料,分析认为水库大坝加高后,汉江中游水温均化程度逐年加深;郭

生练等 [19] 利用垂向一维模型对水库进行模拟,发现坝前水温结构发生了一定的变化,分层更加强

烈,5—8 月深孔下泄水温为 8.6 ~ 9.5 ℃。总的来看,大坝加高后,运行水位抬升,水库的滞温能力

增强,对下游河道产生的低温水影响加重,但现有的研究中少有关注丹江口水库冬季的蓄热效应及

热量输运机制,冬季陶岔渠首自水库中取水热量的提高可能有利于缓解南水北调中线干渠运行的冰

害问题 [5] 。

本文收集到 2006—2022 年水库库周水文站的水温实测数据,及流量调度、运行水位及气象数据。

基于上述数据分析水库长序列时段内(2006—2022 年)水温分布特征变化及其产生的热影响,并在此基

础上,研究丹江口水库冬季蓄热效应及影响陶岔渠首冬季取水温度的主要因素,尝试利用 EFDC(Envi⁃

ronmental Fluid Dynamics Code)三维水动力模型 [20] 分析水库冬季的热量输移规律并探讨水库冬季对中线

干渠的输热潜力,给出以输热为目标的调度建议,为探索中线干渠冬季输水能力提升方案提供技术

支撑。

2 研究区域概述及研究方法

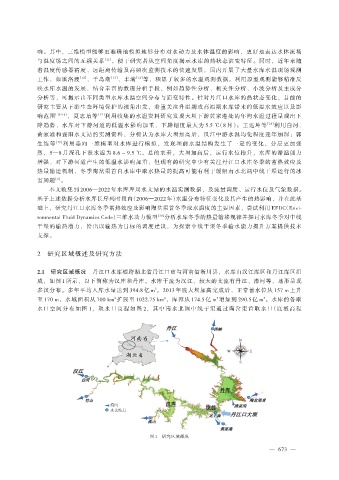

2.1 研究区域概况 丹江口水库横跨湖北省丹江口市与河南省淅川县,水库由汉江库区和丹江库区组

成,如图 1 所示,以下简称为汉库和丹库。水库干流为汉江,较大的支流有丹江、渚河等,地形呈现

多汊分布。多年平均入库水量达到 394.8 亿 m 。2013 年底大坝加高完成后,正常蓄水位从 157 m 上升

3

至 170 m,水域面积从 700 km 扩展至 1022.75 km ,库容从 174.5 亿 m 增加到 290.5 亿 m 。水库的各取

2

3

3

2

水口空间分布如图 1,取水口高程如图 2,其中南水北调中线干渠通过陶岔渠首取水口(底板高程

图 1 研究区域概况

— 673 —