Page 49 - 2025年第56卷第5期

P. 49

现为滩面高程的增加,洲滩平面形态整体变化不大,不会导致河势的显著改变,但可能对洲滩植被适

宜区造成影响。

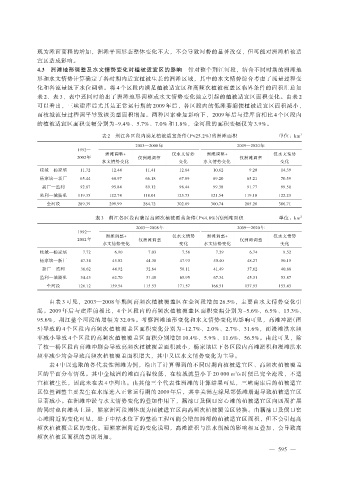

4.3 洲滩地形调整及水文情势变化对植被适宜区的影响 针对整个荆江河段,结合不同时期的洲滩地

形和水文情势计算确定了各时期内适宜植被生长的洲滩区域,其中的水文情势综合考虑了流量过程变

化和各流量级下水位调整。将 4 个区段内满足植被适宜区和高频次植被覆盖区临界条件的面积汇总如

表 2、表 3,表中还同时给出了洲滩地形调整或水文情势变化独立引起的植被适宜区面积变化。由表 2

可以看出,三峡建库后尤其是正常运行期的 2009 年后,各区段内的低滩萎缩使植被适宜区面积减小,

而枝城流量过程调平导致该类型面积增加。两种因素叠加影响下,2009 年后与建库前相比 4 个区段内

的植被适宜区面积变幅分别为-9.4%、5.7%、7.0% 和 1.8%,全河段的面积变幅仅为 3.9%。

表 2 荆江各区段内满足植被适宜条件(P≤25.2%)的洲滩面积 单位:km 2

2003—2008 年 2009—2020 年

1992—

洲滩调整+ 仅水文情势 洲滩调整+ 仅水文情势

2002年 仅洲滩调整 仅洲滩调整

水文情势变化 变化 水文情势变化 变化

枝城—杨家垴 11.72 12.44 11.41 12.84 10.62 9.20 14.39

杨家垴—新厂 65.44 68.97 66.18 67.89 69.20 65.21 70.59

新厂—监利 92.87 95.84 89.12 98.44 99.38 91.77 99.50

监利—城陵矶 119.35 122.74 118.01 123.73 121.54 119.10 122.23

全河段 289.39 299.99 284.72 302.89 300.74 285.28 306.71

表 3 荆江各区段内满足高频次植被覆盖条件(P≤4.8%)的洲滩面积 单位:km 2

2003—2008 年 2009—2020 年

1992—

洲滩调整+ 仅水文情势 洲滩调整+ 仅水文情势

2002 年 仅洲滩调整 仅洲滩调整

水文情势变化 变化 水文情势变化 变化

枝城—杨家垴 7.72 6.90 7.03 7.58 7.29 6.74 8.52

杨家垴—新厂 47.34 45.02 44.38 47.93 50.40 48.27 50.15

新厂—监利 36.62 44.92 32.64 50.11 41.49 37.62 40.88

监利—城陵矶 34.43 62.70 31.48 65.95 67.34 45.31 53.87

全河段 126.12 159.54 115.53 171.57 166.51 137.93 153.43

由表 3 可见,2003—2008 年期间高频次植被覆盖区在全河段增加 26.5%,主要由水文情势变化引

起。2009 年后与建库前相比,4 个区段内的高频次植被覆盖区面积变幅分别为-5.6%、6.5%、13.3%、

95.6%,荆江整个河段的增幅为 32.0%。考察洲滩地形变化和水文情势变化的影响可见,高滩冲淤(图

5)导致的 4 个区段内高频次植被覆盖区面积变化分别为-12.7%、2.0%、2.7%、31.6%,而漫滩洪水频

率减小导致 4 个区段的高频次植被覆盖区面积分别增加 10.4%、5.9%、11.6%、56.5%。由此可见,除

了枝—杨区段内高滩冲刷会导致高频次植被覆盖面积减小,杨家垴以下各区段内高滩淤积和漫滩洪水

频率减少均会导致高频次植被覆盖面积增大,其中又以水文情势变化为主导。

表 4 中以选取的各代表性洲滩为例,给出了计算得到的不同时期内植被适宜区、高频次植被覆盖

区的平面分布情况。其中金城洲的滩面高程较低,在枝城流量小于 20 000 m /s 时便已完全淹没,不适

3

宜植被生长,因此未在表 4 中列出。由其他三个代表性洲滩的计算结果可见,三峡建库后的植被适宜

区位置调整主要发生在水库进入正常运行期的 2009 年后,其中关洲左缘尾部低滩崩退导致植被适宜区

显著减小。在洲滩冲淤与水文情势变化的叠加作用下,藕池口及倒口窑心滩的植被适宜区向四周扩展

的同时也向滩头上延,熊家洲河段则体现为植被适宜区向高频次植被覆盖区转换。由藕池口及倒口窑

心滩附近的变化可见,处于中枯水位下的整治工程可能会增加局部的植被适宜区面积,但不会引起高

频次植被覆盖区的变化。而熊家洲附近的变化说明,高滩淤积与洪水削减的影响相互叠加,会导致高

频次植被区面积的急剧增加。

— 595 —