Page 70 - 2025年第56卷第5期

P. 70

接头试验基于修正惯用法,计算获取不同内水压方案下接头处轴力 N 与弯矩 M,轴力为 2 ~ 11 MN,

弯矩为 1.0 ~ 1.4 MN·m,且不考虑螺栓预紧力,本文选取文献[15]中 14 种典型方案进行验证分析,包

括 7 组正弯矩(SP1—SP7)与 7 组负弯矩试验(SN1—SN7),各方案受力状态见表 2 所示。可看出,方案

1 至方案 2 轴力小幅下降、弯矩显著提升,正弯矩工况由状态Ⅱ转变至状态Ⅲ;方案 2—7,轴力大幅

减小、弯矩基本保持不变,正、负弯矩工况逐渐转变至状态Ⅲ、Ⅳ,进入多层螺栓作用状态。

表 2 各验证方案所处状态

方案 轴力 N/MN 弯矩 M/(MN·m) 所处状态 方案 轴力 N/MN 弯矩 M/(MN·m) 所处状态

SP1 8.356 1.189 Ⅱ SN1 10.252 -1.083 Ⅱ

SP2 8.150 1.360 Ⅲ SN2 10.147 -1.248 Ⅱ

SP3 7.082 1.358 Ⅲ SN3 9.078 -1.246 Ⅱ

SP4 6.016 1.356 Ⅲ SN4 8.009 -1.243 Ⅱ

SP5 4.945 1.357 Ⅲ SN5 6.939 -1.245 Ⅲ

SP6 3.879 1.353 Ⅳ SN6 5.872 -1.242 Ⅲ

SP7 2.811 1.350 Ⅳ SN7 4.802 -1.238 Ⅲ

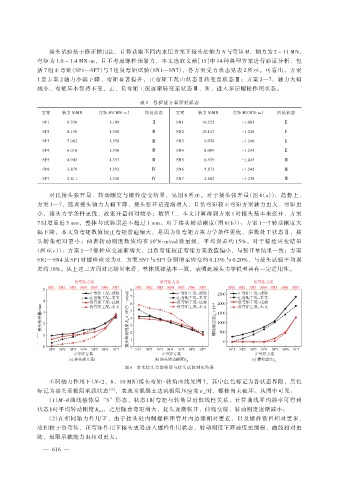

对比接头张开量、转动刚度与螺栓应变结果,见图 6 所示。对于接头张开量(图 6(a)):趋势上,

方案 1—7,随着接头轴力大幅下降,接头张开量逐渐增大,且负弯矩较正弯矩方案轴力更大、弯矩更

小,接头力学条件更优,故张开量相对较小;数值上,本文计算得到方案 1 时接头基本未张开,方案

7 时增至近 3 mm,整体与试验误差不超过 1 mm。对于接头转动刚度(图 6(b)):方案 1—7 转动刚度大

幅下降,本文负弯矩数值较正弯矩普遍偏大,是因为负弯矩方案力学条件更优,多数处于状态Ⅱ,接

头转角相对更小;两者转动刚度数值均在 10 N·m/rad 数量级,平均误差约 15%。对于螺栓应变结果

8

(图 6(c)):方案 1—7 螺栓应变逐渐增大,且负弯矩较正弯矩方案数值偏小,与张开量结果一致;方案

SN1—SN4 及 SP1 时螺栓应变为 0,方案 SN7 与 SP7 分别增至应变约 0.13% 与 0.20%,与接头试验平均误

差约 10%。从上述三方面对比结果来看,整体规律基本一致,表明此接头力学模型具有一定适用性。

图 6 本文接头力学模型与接头试验对比结果

不同轴力作用下(N=2、6、10 MN)接头弯矩-转角曲线见图 7,其中红色标记为各状态界限,黑色

标记为接头至极限承载状态 [32] ,表现为混凝土达到极限压应变 ε 时,螺栓尚未破坏。从图中可见:

cu

(1)M-θ 曲线整体呈“S”形态,状态 I 时弯矩与转角呈近似线性关系,计算曲线平均斜率可得到

状态 I 时平均转动刚度 K ,之后随着弯矩增大,接头逐渐张开,曲线变缓,转动刚度逐渐减小;

θ-I

(2)在相同轴力作用下,由于接头处内侧螺栓距管片内边缘相对更近,以及螺栓数目相对更多,

故相较于负弯矩,正弯矩作用下接头更易进入螺栓作用状态,转动刚度下降速度更缓慢,曲线相对更

陡,极限承载能力也相对更大;

— 616 —