Page 67 - 2025年第56卷第6期

P. 67

采用 Duncan-Chang E-B 模型 [22-23] 作为堆石体、过渡层材料的静力本构模型,采用沈珠江修正的等

效线性黏弹性模型 [24] 作为堆石体和过渡层材料的动力本构模型,具体参数见表 3。基岩和混凝土采用

线弹性模型,基岩的密度、弹性模量和泊松比分别为 2.70 g/cm 、8 GPa 和 0.24,混凝土的密度、弹性

3

模量和泊松比分别为 2.16 g/cm 、28 GPa 和 0.167。

3

表 3 坝体材料静、动力材料参数

静力参数 动力参数

材料

ρ/(g/cm ) K n R c/kPa φ/ (°) P K m K /K k k n ν λ

3

f a b ur 1 2 max

堆石 2.15 750 0.60 0.78 0 42 100 700.0 0.10 2 20.0 2270 0.273 0.35 0.22

过渡层 2.25 910.9 0.31 0.63 0 50.6 100 395.5 0.34 1.5 28.3 1832 0.375 0.328 0.22

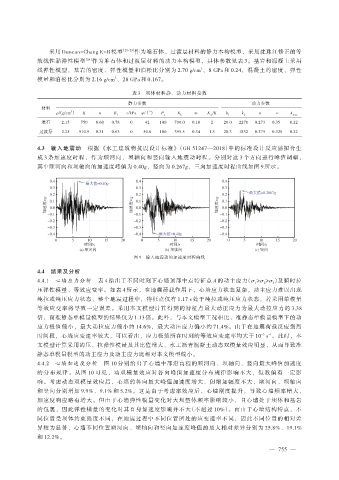

4.3 输入地震动 根据 《水工建筑物抗震设计标准》(GB 51247—2018)中的标准设计反应谱拟合生

成 3 条加速度时程,作为顺河向、坝轴向和竖向输入地震动时程。分别对这 3 个方向进行峰值调幅,

其中顺河向和坝轴向的加速度峰值为 0.40g,竖向为 0.267g,三向加速度时程曲线如图 9 所示。

图 9 输入地震动的加速度时程曲线

4.4 结果及分析

4.4.1 心墙应力分析 表 4 给出了不同时刻下心墙顶部中点特征点 A 的动主应力(σ ≥σ ≥σ )及瞬时拉

1 2 3

压弹性模量、等效应变率。如表 4 所示,在地震荷载作用下,心墙应力状态复杂,动主应力难以出现

纯拉或纯压应力状态,整个地震过程中,特征点仅有 1.17 s 处于纯拉或纯压应力状态,若采用单模量

等效应变率将导致一定误差。采用本文模型计算得到的特征点最大动压应力为最大动拉应力的 3.38

倍,而准静态单模量模型的结果仅为 1.13 倍。此外,与本文模型工况相比,准静态单模量模型下的动

应力极值偏小,最大动拉应力偏小约 14.6%,最大动压应力偏小约 71.4%。由于在地震荷载反应强烈

时间段,心墙应变速率较大,可以看出,应力极值所在时刻的等效应变速率均大于 10 s 。此时,本

-1

-3

文模型计算采用的压、拉弹性模量及其比值增大,水工沥青混凝土动态双模量效应明显,从而导致准

静态单模量模型的动主应力及动主应力比相对本文模型偏小。

4.4.2 心墙加速度分析 图 10 分别给出了心墙中部沿高程的顺河向、坝轴向、竖向最大峰值加速度

的分布规律。从图 10 可见,动双模量效应对各向峰值加速度分布规律影响不大,但数值有一定影

响。考虑动态双模量效应后,心墙的各向最大峰值加速度增大,但增加幅度不大,顺河向、坝轴向

和竖向分别增加 9.9%、9.1% 和 5.2%。这是由于考虑率效应后,心墙刚度提升,导致心墙频率增大,

加速度响应略有增大。但由于心墙弹性模量变化对大坝整体频率影响较小,且心墙处于坝体和基岩

的包裹,因此弹性模量的变化对其自身加速度影响并不大(不超过 10%)。而由于心墙结构特点,不

同位置受坝体约束强度不同,在地震过程中不同位置所处的应变速率不同,因此不同位置的相对差

异较为显著,心墙不同位置顺河向、坝轴向和竖向加速度峰值的最大相对差异分别为 25.8%、19.1%

和 12.2%。

— 755 —