Page 58 - 2021年第52卷第7期

P. 58

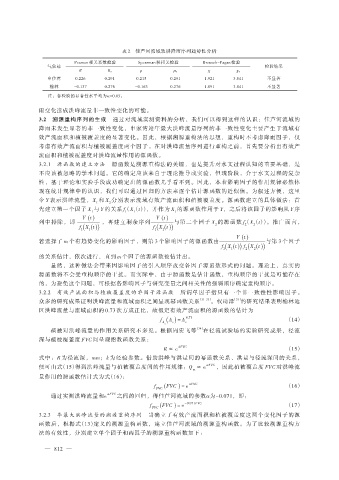

表 2 佳芦河流域致洪降雨序列趋势性分析

Pearson 相关系数检验 Spearman 秩相关检验 Breusch-Pagan 检验

气象站 检验结果

R R α ρ ρ α χ χ α

申佳湾 0.226 0.291 0.215 0.291 1.921 3.841 不显著

榆林 -0.137 0.276 -0.163 0.276 1.891 3.841 不显著

注:各检验的显著性水平均为α=0.05。

雨变化造成洪峰流量非一致性变化的可能。

3.2 溯源重构序列的生成 通过对流域实测资料的分析,我们可以得到这样的认识:佳芦河流域的

降雨未发生显著的非一致性变化,申家湾站年最大洪峰流量序列的非一致性变化主要产生于流域有

效产流面积和植被覆盖度的显著变化。因此,根据溯源重构法的思想,重构时不考虑降雨因子,仅

考虑有效产流面积与植被覆盖度两个因子。在对洪峰流量序列进行重构之前,首先要分析出有效产

流面积和植被覆盖度对洪峰流量作用的源函数。

3.2.1 源函数的建立方法 源函数是溯源重构法的关键,也是提升对水文过程认知的重要基础,是

不应该被忽略的学术问题。它的确定应该来自于理论推导或实验,但现阶段,介于水文过程的复杂

性,基于理论和实验手段成功确定出的源函数几乎看不到。因此,本着影响因子的作用规律必然体

现在统计规律中的认识,我们可以通过回归的方法来逐个估计源函数的近似值。为叙述方便,这里

令 Y 表示洪峰流量,X 和 X 分别表示流域有效产流面积和植被覆盖度。源函数建立的具体做法:首

1 2

先建立第一个因子 X 与 Y 的关系 f(X(t)),并作为 X 的源函数作用于 Y,之后将该因子的影响从 Y 序

1 1 1 1

Y ( ) t Y ( ) t

列中排除,即 ,再建立剩余序列 与第二个因子 X 的源函数 f(X(t))。推广而言,

f ( X ( ) t ) f ( X ( ) t ) 2 2 2

1 1 1 1

Y ( ) t

若选择了 m 个有趋势变化的影响因子,则第 3 个影响因子的源函数由 与第 3 个因子

f ( X ( ) t ) f ( X ( ) t )

1 1 2 2

的关系估计,依次进行,直到 m 个因子的源函数被估计出。

显然,这种做法会带来因影响因子的引入顺序改变各因子源函数形式的问题。理论上,真实的

源函数将不会受重构顺序的干扰。而实际中,由于源函数是估计函数,重构顺序的干扰是可能存在

的,为避免这个问题,可根据各影响因子与研究变量之间相关性的强弱顺序确定重构顺序。

3.2.2 有效产流面积与植被覆盖度的单因子源函数 所谓单因子指只有一个非一致性性影响因子。

众多的研究成果证明洪峰流量和流域面积之间呈现幂函数关系 [31-32] 。权琦泽 [33] 的研究结果表明榆林地

区洪峰流量与流域面积的 0.73 次方成正比,故假定有效产流面积的源函数的估计为

f ( ) = A 0.73 (14)

A

A

e e e

植被对洪峰流量的作用关系研究不多见。根据周宏飞等 [34] 在径流试验场的实验研究成果,径流

深与植被覆盖度 FVC 间呈现指数函数关系:

kFVC

R ∝ e (15)

式中:R 为径流深,mm;k 为经验参数。借助洪峰与洪量间的幂函数关系、洪量与径流深间的关系,

αFVC

便可由式(15)得到洪峰流量与植被覆盖度间的作用规律:Q ∝ e ,因此植被覆盖度 FVC 对洪峰流

m

量作用的源函数估计式为式(16):

)

f FVC (FVC = e αFVC (16)

αFVC

通过实测洪峰流量和e 之间的回归,得佳芦河流域的参数α为-0.071,即:

)

f FVC (FVC = e -0.071FVC (17)

3.2.3 年最大洪峰流量的溯源重构序列 当确立了有效产流面积和植被覆盖度这两个变化因子的源

函数后,根据式(13)定义的溯源重构函数,建立佳芦河流域的溯源重构函数。为了比较溯源重构方

法的有效性,分别建立单个因子和两因子的溯源重构函数如下:

— 812 —