Page 25 - 2022年第53卷第5期

P. 25

工作:(1)从 2016年入梅以来,持续监测发生了仅次于 1954年大洪水的长江流域,针对全省 34条超

警戒水位河流,超历史最高水位的 3座大型水库、5座中型水库,利用不同分辨率光学、SAR卫星进

行全方位监测。( 2)2020年入梅以来,针对出现的大范围持续性强降水,尤其是安徽省内的长江流

域,通过卫星、无人机、现场调研等方式开展全省汛情监测与灾情评估,并以 SAR卫星为主,光学卫

星为辅,对巢湖洪水演变进行全过程监测。

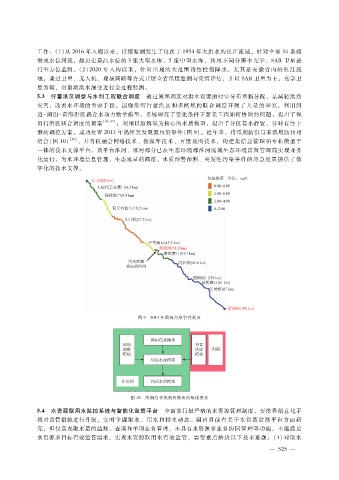

5.3 行蓄洪区调整与水利工程联合调度 通过闸坝调度对洪水资源的时空分布重新分配,是减轻洪涝

灾害,改善水环境的重要手段。围绕淮河行蓄洪区和多闸坝的联合调度开展了大量的研究。利用河

道- 湖泊- 蓄滞洪区耦合水动力数学模型,系统研究了变化条件下新老工程如何协调的问题,提出了保

留行洪区联合调度的预案 [56 - 57] ;利用以溶解氧为核心的水质模型,提出了分区蓄水静置、分时有序下

泄的调控方案,成功处置 2013年涡河突发氨氮污染事件(图 9)。近年来,将汛期防洪与非汛期防污相

结合(图 10) [58] ,并有机融合网络技术、数据库技术、百度地图技术,构建集信息管理和专业模型于

一体的技术支撑平台。该平台淮河、沭河部分已在生态环境部淮河流域生态环境监督管理局实现业务

化运行,为水环境信息管理、生态流量的调度、水质预警预测、突发性污染事件的应急处置提供了数

字化的技术支撑。

图 9 2013年涡河污染事件处置

图 10 汛期与非汛期各模块的衔接关系

5.4 水资源取用水监控系统与智能化监管平台 全面实行最严格的水资源管理制度,要依靠信息化手

段对监管措施进行升级,实时掌握取水、用水和排水动态。国内目前有关于水资源监测平台方面研

究,但仅实现取水量的监测、查询和单项业务管理,不具有水资源多业务协同管理等功能,不能满足

水资源多目标有效监管需求。实现水资源取用水有效监管,需要重点解决以下技术难题:( 1)对取水

— 5 2 5 —